約3000年前、日本に米づくりが伝わってから今日に至るまで先人たちは狭い国土でいかに多くの米をつくるかに心血を注いできました。

日本のクニの成り立ちを記した古事記に「豊葦原瑞穂国(とよあしはらのみずほのくに、みずみずしく稲が豊かに実る国という意味)」とあるように米は古代から日本を象徴する作物です。

このコーナーでは歴史や文化、美しい景観を通じて、地域の多様な米文化を紹介していきます。

「後楽園から望む岡山城」(岡山市)写真提供:岡山県観光連盟「日本三名園」のひとつで、藩主池田綱政が津田永忠に命じて造らせた回遊式庭園。当時進行中の干拓工事を一時中断して造園が進められたという。約3年をかけ、元禄13年(1700)に一応の完成を見た。

岡山県のかたちは正方形に近く、北部では海抜1,200m以上の山々の並ぶ中国山地が東西に走っています。そこから南へ高原地帯や盆地を形成しながら緩やかに傾斜、岡山平野を展開して瀬戸内海に至っています。三大河川、吉井川、旭川、高梁川は中国山地を水源に、丘陵地帯では小さな渓谷を形成、平野部を緩やかに流れ瀬戸内海に注いでいます。

「晴れの国」といわれる理由は降水量が少ないことからきていて、瀬戸内海側の平野部で1000~1300㎜ほどです。(全国平均1600~1800㎜)但し、中国山地に向かう程降水量は多く、山岳部では2000㎜にもなり、冬場は「百日雪の下」といわれるほどです。

古来、政治の中枢であった畿内と東アジアの玄関口であった大宰府や那の津(博多)を結ぶ山陽道が通り、また山陰地方とを結ぶ海と陸の中継地点で、軍事的にも重要な地域でした。山陽道と瀬戸内海航路は物流の大動脈でしたし、出雲街道や三大河川を通じた南北の交流も盛んで、物資の入出港として下野津や牛窓などの港町も賑わいました。

江戸時代に盛んに栽培された綿作や藺草などの商品作物から発した繊維軽工業の基盤は、戦後の工業化発展へと繋がります。近代以降は東西南北に繋がる鉄道網を有し、臨海部に工業地域が設けられるなど、瀬戸内地域を代表するエリアとなっています。

下:「陶棺」(赤磐市弥上古墳)写真提供:岡山県古代吉備文化財センター この地域が独自の文化を有していたことを物語る独特の造形の祭器や棺。

約3000年前に九州北部に伝わった稲作は、瀬戸内地方では約2600~2700年頃から開始されたといわれています。弥生時代前期の津島遺跡の水田は自然の地形をそのまま利用したものです。地面のわずかな傾斜を利用し、水を効率良く張るために水田を畦で細かく区切っています。個々の区画は地形の傾斜を反映した細長い形になり、面積も数平方メートルから70平方メートルまでと不揃いです。

ところが百間川原尾島遺跡で見つかった弥生時代後期の水田では、均一な正方形に近い区画が整然と連なり、しかも標高のやや高い場所を削って水田を拡張しています。この違いには、人口増加に伴うコメ需要の高まりや、大規模な土地造成を可能とする各種鉄器の普及があったと考えられています。新しい稲作や土木工事の技術を手にした人々は、コメの増産を目指し、平野部を次々に水田へと作り替えていったのです。

下:「百間川原尾島遺跡」(岡山市)

写真提供:岡山県古代吉備文化財センター

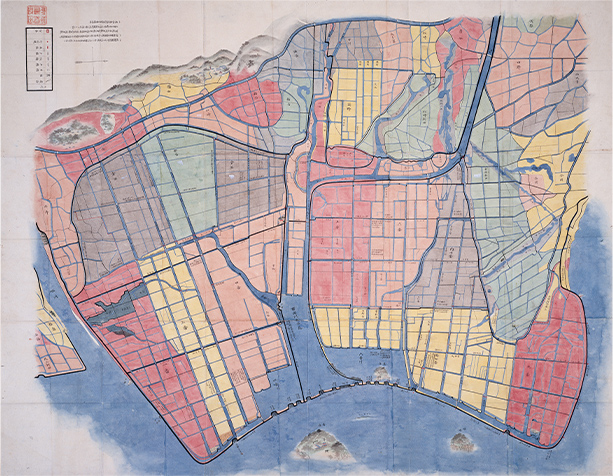

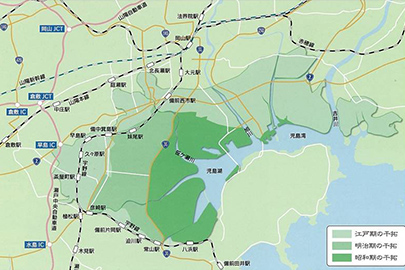

古代の児島湾は「吉備の穴海」と呼ばれた広大な内海で、現在の児島半島が当時は島だった。その内海にあたる場所が、河川の運ぶ土砂の堆積と瀬戸内海の大きな干満差によって徐々に干潟となっていき、6世紀頃からはじまるたたら製鉄によって排出される土砂で陸地化がさらに進み、戦国時代の頃には歩いて渡れるまでになったといわれている。

江戸時代に入ると児島湾の新田開発は進み、沖へと陸地化されていきますが、江戸時代初期の頃でも新田開発の規模は4~50町歩程度でした。17世紀後半になると領内の人口も増加、藩は財政安定のための年貢増収を図るべく大規模新田の開発に着手します。

干拓地の新田開発は排水が重要です。新田開発を任された津田永忠は、河口に設けた遊水地を樋門で仕切って上流からの水を滞留させ、干潮時に樋門を開き排水する方法を開発し、貞享2年(1685)幸島新田(約560町歩)の開発に成功します。さらに元禄5年(1692)には沖新田(約1920町歩)の開発を実現、藩の財政に大きく貢献することになるのです。

藩主池田光政から「その才、国中に双ぶものなし」と言わしめ、新田開発のみならず後楽園や閑谷学校の建設、倉安川や百間川開削による治水事業、牛窓港の港湾整備と今も残る治績を残した人物として知られる。

生没年:寛永17年(1640)~ 宝永4年(1707)

その後、18世紀前半まで岡山藩の干拓は滞っていましたが、再び干拓の議論が浮上したのは明治12年(1879)、職と地位を失った士族達の請願から始まりました。大阪の豪商・藤田伝三郎の資金援助、オランダ人技師ムルデルの指導の下、明治32年(1899)から始まった干拓事業が完了したのは、昭和32年(1957)でした。5,676haの干拓によって4,263haの水田が開発されました。

また、昭和25年(1950)からは、この広大な地域の用水を確保するための「児島湾淡水湖化事業」が開始され、昭和37年(1962)児島湾を1,558mもの堤防で遮断した1,088haの巨大な淡水湖児島湖が完成したのです。

下:「干拓によってつくられた児島湖周辺の農地」 写真提供:岡山県

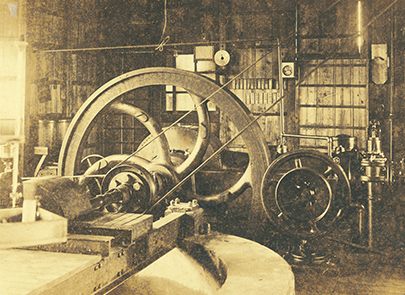

下:「昭和初期に児島湾干拓地に導入されたトラクター」 写真提供:岡山県立興陽高等学校幕末から明治にかけて開発された興除村は、戦前の機械化農業の最先端地域だった。大正時代に畜力を動力にした揚水機などを導入、大正13年(1924)以降は石油発動機が作業工程を次々と機械化。耕転機は昭和14年(1939)時点で全国の15%、423台が稼働していた。こうして岡山は、全国でも例のない機械化農村として日本の農業をリードするとともに農機具生産のメッカとなっていく。

下:「大垪和西(おおはがにし)の棚田」

写真提供:岡山県観光連盟吉備高原一帯は棚田が多く分布しており、総面積は全国で二番目の規模。千年以上の歴史のあるものもあり、灌漑用につくられた溜池もたくさん存在する。

コラム:きびだんご

桃太郎伝説で有名な岡山県ですが、物語の下敷きは温羅(うら)という百済の王子とも、吉備冠者とも伝わる鬼(異族)が、孝霊天皇の皇子で四道将軍の一人吉備津彦命によって退治された神話です。その桃太郎が腰にぶら下げていたのは、きびだんごでした。

岡山の山間部(高原地帯)では黍を含め、粟や蕎麦などの雑穀がつくられてきました。古くからきびだんごは有名だったようで、文献(「陰涼軒日録」明応元年(1492))に「日本一之黍団子」という記載が見られます。その後、安政3年(1856)創業の廣榮堂が大々的に売り出し、全国的に有名になりました。

岡山も海岸線から山地までさまざまな地域の食文化を育んでいます。平野部は比較的温暖で瀬戸内の海の幸にも恵まれていますが、北部は「百日雪の下」といわれる豪雪地帯で水田の裏作もできず、昭和中期まで焼畑が行われ、粟や蕎麦、小豆、菜種、こんにゃく芋などを栽培していました。また、山菜やきのこ、筍もよく食べられていました。吉備高原の丘陵地帯では早くから棚田や溜池が造られ、畑作では麦、さつまいも、粟、黍、とうもろこし、蕎麦などをつくり、糧飯にしていました。南部の平野部は米作地帯で裏作の麦を入れた麦飯が食べられ、さつまいもはそれに次ぐ食糧だったようです。

左:「小麦だんご汁」(吉備高原地域) 右:「夏の夕食」(南部平野・丘陵地域)

上:「小麦だんご汁」(吉備高原地域)

下:「夏の夕食」(南部平野・丘陵地域)

だんごや麺類の粉食も多い。

「へいとこのぬか煮」(山間地域)

根曲がり竹をぬかと味噌で煮込んだもの。田植えの時期によく食べられる。

中国山地の「やっこめ」

高冷地の水田にできやすい青米を利用したもの。一昼夜水に浸した籾を大釜で炒て、熱いうちに搗いて扁平にする。食べるときは熱湯や番茶を注いで食べる。

北部山間や高原地域の祭りで欠かせない「さば寿司」

魚は南部では瀬戸内海で獲れたものが食べられたが、北部では日本海産の塩漬けの魚や川魚が食べられた。

写真はいずれも農文協蔵

安政6年(1859)、篤農家・岸本甚造が伯耆大山参拝の帰途、稲の変わり穂を見つけて持ち帰り、栽培したのが酒米として知られる雄町米のはじまりといわれます。江戸中期以降、各地の寺社仏閣や霊山への集落単位での信仰の旅が盛んに行われ、その旅の途上で優良な種籾をみつけて持ち帰ることはしばしばありました。こうして育てられた稲は、その後地名の「雄町」と称されるようになります。

心白といわれる中央のでんぷん部分が丸く大きいのが特徴で、質の良い米麹づくりや発酵が促進されやすい酒造好適米=酒米品種です。代表的な酒米品種である山田錦や五百万石も雄町の系統を引き継いでいます。

日本では古来より塩資源の確保は重要な課題でした。四方を海に囲まれてはいますが、塩分濃度3%の海水を多雨多湿の気候の中で結晶化することは、大変な労力が必要だったのです。太陽光や風など自然の力を利用して塩分濃度の高い海水をつくるために、江戸期に揚浜式塩田や潮の干満を利用した入浜式塩田、昭和に入って流下式塩田が開発されました。瀬戸内海沿岸は晴天日数も多く塩田に向いており、瀬戸内航路の海上輸送によって安価に大量の塩を供給することができたため、江戸末期には全国の塩生産の8~9割を占めるようになりました。その後、昭和47年(1972)に電極とイオン膜を利用して安価に海水中の塩分を濃縮する方法が導入されることにより、伝統的な塩田は終わりを迎えることになります。

白桃やマスカットといった高級フルーツで知られる岡山。果樹栽培に向いた温暖な気候と、先人たちの努力によってその歴史がつくられました。

明治8年(1875)中国から上海水蜜、天津水蜜といった品種が導入されたことをきっかけに本格的な桃の栽培と品種改良が始まり、明治28年(1895)には新品種「金桃」、明治34年(1901)には桃の代名詞ともいえる「白桃」が誕生します。見た目もきれいで美味しい桃を育てるための袋掛栽培も岡山で開発された手法です。

同じく明治8年の官有林の払い下げから始まったブドウ栽培は、試行錯誤を繰り返し明治19年(1886)にガラス温室での栽培を試み、明治21年(1888)に「マスカット・オブ・アレキサンドリア」の収穫に成功します。この品種は現在も岡山のブドウの代名詞となっています。

写真提供:岡山県観光連盟

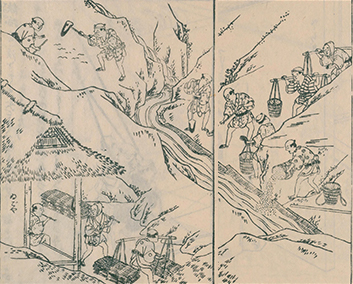

コラム:鉄がつくった土地と文化

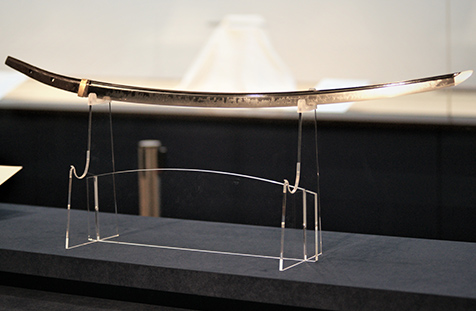

吉備の枕詞である「真金(まがね)吹く」。真金とは良質な鉄のことをさし、「真金吹く」は製鉄の製法である「たたら製鉄」のことです。良質な砂鉄や鉄鉱石の産地や燃料となる木材供給地が近いこと、交通網が整備されていたことから、中国山地一帯は古代から明治に至るまで鉄の一大産地でした。

「たたら製鉄」では大量の砂鉄と木炭が必要です。砂鉄は山を切り崩した土砂から取り出されましたが、その割合は1~3%程度といわれ、残りの土砂は川へ流されます。そのため河口付近に土砂が溜まり遠浅の海が形成され、やがて「吉備の穴海」と呼ばれたところが干拓されていくことになります。現在の地名、早島、玉島、児島などは、かつてそこが島であったことの名残といわれます。

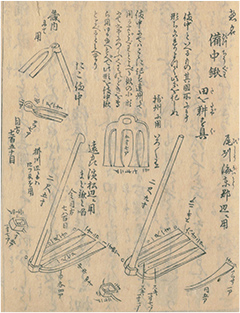

また、鋤や鍬など鉄器の出現が古代の農業に果たした役割は計り知れません。それは古墳や灌漑水路の建設といった巨大土木をも可能にしました。

「日本の六古窯」のひとつで、最も古い約千年の歴史を誇ります。釉薬(うわくすり)を一切使用せず、絵付けもせず、ただ窯で焼くのが特徴です。仕上がりは土の性質や温度の変化によって変わるため一つとして同じ色、同じ模様の備前焼は存在しません。 約1~2週間かけて高温で焼き締めるので「投げても割れない」と言われるほど丈夫です。

備中では元禄年間(1688~1704)には庄屋回しという現在の家庭配置薬の起源ともいうべき販売方法が確立されていました。地域の庄屋などの村の有力者に薬をまとめて預けておき、村人たちはそこから薬を買い求めるという販売代理店のような仕組みです。また、越中富山の薬売りで有名な「反魂丹」は、備前の医者である万代常閑が長崎の旅の際に親しくなった富山藩士に伝えたものが富山藩の庇護のもとで販路が広がったものです。

岡山県の藺草の起源は古く、5世紀前半ごろの古墳から藺草で編まれた畳表に近いものが出土し、8世紀には備前国秦刀良(はたのとら)という人物が畳づくりの功により官位を授けられた記録が残るなど、当時から藺草を用いた加工技術があったことがうかがわれます。室町時代末期には畳は書院造りに欠かせないものになり需要も増大、江戸時代には藩も商品作物としての藺草の栽培を奨励し、特産品となっていきます。明治には藺草を加工した「花莚(はなむしろ)」が輸出10品目のひとつに成長し、世界各国に向けて輸出されるようになりました。

瀬戸内地方、特に岡山県では荒神信仰が盛んです。荒神とは仏教や神道、土着の信仰などが融合した神で、10月に神々が出雲に旅立ち留守になる間、その荒神が暴れないように神楽が奉納されてきました。現在では、江戸末期の国学者西林国橋が「日本書紀」や「古事記」の神話をもとに創作した芸能的要素の強い舞が備中神楽の中心となっています。

西大寺は天平勝宝3年(751)開基の歴史ある古刹です。会陽は毎年2月の第3土曜日、一対二本の「宝木(しんぎ)」を1万人の裸群が争奪しあう天下の奇祭で、その起源は永正7年(1510)の正月、牛玉紙(ごおうし)と呼ばれる守護札に殺到する群衆に宝木を投げ入れたのが始まりといわれています。争奪戦の末、福男が授かった宝木を一升枡に入った山盛の新米に突き立てます。このとき枡からあふれ出るお米は、五穀豊穣や子孫繁栄をもたらす御福を意味しています。

下:「会陽御福の桝米」

写真提供:西大寺

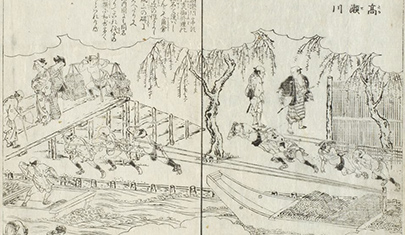

コラム:山陽道と瀬戸内海航路

瀬戸内海航路は古来より、北部九州と畿内を結ぶ主要な航路でした。律令時代には陸上交通を基本とした七道の行政単位が定められ、駅家などの整備が進められますが、8世紀になると輸送力で勝る海上交通が主役となり、瀬戸内航路は再び物流の中心を担うことになります。

平安時代末期になると平清盛が日宋貿易のため、港の整備や瀬戸の開削を行ったと伝えられています。室町幕府の日明貿易でも瀬戸内海航路が使われます。

江戸時代に五街道が定められると山陽道は脇街道とされますが、西国大名の参勤交代に使われるようになります。瀬戸内海航路では、玉島、下津井、牛窓などが北前船の中継地として栄えます。旭川、吉井川、高梁川の舟運も発達、高梁川の支流倉敷川は運河として利用され、倉敷は商業の中心地となっていきます。干拓地では大規模な新田開発が進められ、米、麦をはじめ、綿、藺草、菜種油、大豆等の商品作物が盛んに栽培されました。特に、綿作は木綿機業の発達と商品経済の発展を促しましたが、これには北前船で北海道から運ばれたニシンの〆粕が肥料として欠かせませんでした。大坂の経済拠点化と西廻り航路の開発によって、瀬戸内海の海運経済は大きく飛躍します。

明治に入り10年代までは帆船が航行していましたが、蒸気船の登場、明治20年代の山陽鉄道の整備などにより、帆船時代の寄港地は徐々に衰退していきます。一方、都市周辺では、江戸時代の木綿機業を土台とした繊維業などの軽工業が発達し、さらにその後、化学工業、造船業等の産業が興り、戦後の臨海部での重化学工業化に繋がっていくのです。

昭和47年(1972)年には山陽新幹線岡山駅、昭和63年(1988)年には瀬戸大橋が開通するなど、岡山は東西南北にアクセスが可能な中国地方東部の交通の要衝となっています。

![[岡山の郷土料理]](../../img/kome_library/culture/05/text-title-page-10-pc.png)