明治新政府による積極的な肉食奨励は、強壮な身体(からだ)作りを実現すると期待され、牛鍋が文明開化の象徴となる流れを創出しました(「日本人の肉食事情」参照)。

こうした流れの中、食肉加工の分野においても、西洋諸国から様々な知識や技術を導入する動きが起こります。ここでは来日した外国人たちの功績の系譜をたどってみましょう。

「西洋人による屠畜図」

明治初期の西洋料理書『西洋料理通』(明治5年/1872)には、様々な西洋習俗が描かれています。なお同書は、横浜に居留していたイギリス人の手控え帖を基に、戯作者・仮名垣魯文によって翻訳・編纂されました。(国立国会図書館蔵)

イギリスから来日したウィリアム・カーティスは、明治7年(1874)、神奈川県鎌倉郡川上村(現在の横浜市戸塚区)で、横浜居留地に住んでいた外国人たちのために、日本で初めてのハム製造に着手しました。またカーティスは製法の研鑽(けんさん)に留まらず、富岡周蔵、斉藤満平、益田直蔵といった職人の育成にも力を尽くし、技術の継承に努めたのです。

「外国人料理之図」

(安政7年/1860)、幕末の居留地の台所風景。右の西洋人は、肉

らしきものを調理している様子がみえます。

(国立国会図書館蔵)

弟子のひとりである「大船軒」創業者の富岡周蔵は、時の政治家・黒田清隆のアドバイスを受け、明治32年(1899)に輸入ハムを使った日本初の駅弁サンドウィッチを発売します。美味しさと珍しさですぐさま話題を呼びましたが、あまりの売れ行きに輸入ハムでは生産が追い付かなくなる事態へと追い込まれてしまいます。

この状況を何とかしたいと悩んでいた矢先、すぐ近くでハム製造を行っていたカーティスのことを知り、すぐさま弟子入り。さっそく彼の下で製造技術を習得し、明治33年(1900)には、「大船軒」のハム製造部門を独立させた「鎌倉ハム富岡商会(現在の鎌倉ハム)」を設立します。その後、カーティスは帰国してしまいましたが、受け継がれた製法は今も後続の日本人の手によって守られているのです。

第一次世界大戦期(大正3年〜7年/1914~18)の日本国内には、複数のドイツ兵捕虜収容所が設けられ、約4500人もの捕虜が収容されたといいます。そんな中、千葉県にあった「習志野俘虜収容所」では、来日したカール・ヤーンをはじめとする職人たちが、ソーセージ製造に着手していました。大正7年(1918)には、ヤーンらの技術に注目した農商務省が、千葉に創設された同省畜産試験場の飯田吉英を収容所に派遣。飯田はヤーンらが公開するソーセージ製法を学び、その後のドイツ式加工技術の普及・発展に寄与しました。

(写真提供:かすみがうら市歴史博物館)

さて同時期には、「ロースハム」もまたドイツ兵捕虜アウグスト・ローマイヤーによって開発されました。元々食肉加工業のマイスターであったローマイヤーは、来日後に久留米の捕虜収容所で5年間調理場を担当していました。解放後もドイツには帰国せず、帝国ホテルに就職。大正10年(1921)には、「合資会社ローマイヤー・ソーセージ製作所」を創業し、帝国ホテル、精養軒、三越などを相手に商売を始めました。

ともあれ、畜産業が成熟していない当時の日本では、豚のもも肉を使ったハムは大変な高級品でした。国内では依然豚肉の普及すらままならず、横浜などの中華街での需要は多少あったものの、ロースや背肉はほとんど消費されていませんでした。そこでローマイヤーは、無駄をださない豚肉の活用を目指し、ロール状に加工したボイルドハム(別称 ロールハム。のちにロースハムと呼称)を考案。すぐに食べることができる手軽さから、ボイルドハムは注目を集めました。

大正14年(1925)に、ローマイヤーは銀座にドイツレストランと売店を出店しました。

この店は文化人の間で評判を呼び、種々の文芸作品でも取り上げられました。

(写真提供:ローマイヤ株式会社)

今日の定番野菜には、明治時代になって本格的に栽培が開始され、普及したものが多数あります。トマト、にんじん、キャベツ、玉ねぎ、じゃがいもなどは現在も一般に流通している食材たちですが、江戸時代までの社会では、トマトは鑑賞用とみなされ、じゃがいもは家畜のえさや救荒作物(飢饉のために蓄えておく食材)というイメージから、食用対象ではありませんでした。

明治時代に入り、西洋食文化への関心が高まるにつれ、肉食奨励同様、政府がさまざまな農業振興策を打ち出します。東京に開設された内藤新宿試験場、駒場農学校、三田育種場のみならず、北海道にも開拓使官園が設置され、西洋果菜の栽培研究や品種改良が行われました。

明治5年(1872)、政府は徳川家の家臣だった内藤家の敷地と隣接地を合わせた土地に「内藤新宿試験場(現在の新宿御苑)」を設置し、日本の近代農業振興に乗り出します。場内に牧畜掛、樹芸掛、養蚕試験掛、農具掛、農学掛などの各部署が発足し、西洋諸国からの種苗の買い入れのみならず、世界各国で入手した植物の栽培、ならびに害虫駆除法などが研究されました。また園芸技術の輸入やその普及にも成果をあげ、国内初の温室の設置にも成功しています。

(国際日本文化研究センター蔵)

石見国(現在の島根県)出身の農学者・福羽逸人(ふくばはやと)は、明治10年(1877)、勧農局試験場(明治10年/1877 内藤新宿試験場から改称)の実習生として、農業園芸の実習と加工食品製造に従事しました。その後、在来種、西洋種問わず、多くの野菜や果樹の品種改良を行い、自身の研究成果を後進たちとも積極的に共有しました。この時新宿御苑で栽培された野菜や果樹は、皇室の食材として提供されたともいいます。明治33年(1900)には、国産イチゴ第一号となった「フクバイチゴ」を作出。「フクバイチゴ」は高級品種として、その後全国で栽培されるようになりました。

さらに宮中晩餐会や国内外の国家行事への列席経験から、大正天皇即位礼の饗応の指揮を任じられ、成功に導きます。“天皇の料理番”として知られる秋山徳蔵を従え、日本史上最大規模の宴会を取り仕切った人物としても称えられたのです。

開国後の日本は、欧米列強との国力の差を縮めるために、富国強兵と殖産興業を中心とした近代化に乗り出します。特に体格改良の重要性は声高に叫ばれ、この流れの中で注目されたのが、西洋人の食習慣にならった肉食の実践や乳製品の摂取でした。とはいえ、肉食に比べ、「牛が飲むもの」と思われていた牛乳のイメージ払拭の背景には、並々ならぬ苦労がありました。

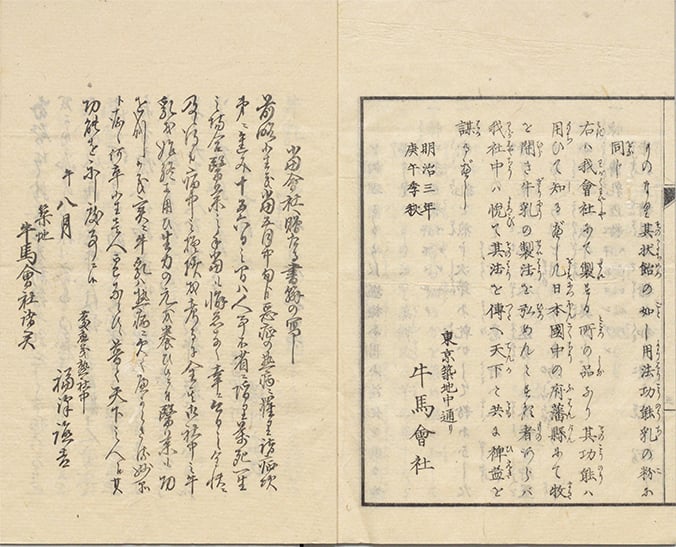

明治新政府は新しい食材への嫌悪感を緩和するため、さまざまな啓発・宣伝を通して、その普及と浸透を図りました。明治2年(1869)には、東京・築地に牛肉や牛乳の販売を行う半官半民の食品会社「牛馬会社」を設立。翌年の明治3年(1870)には、同社の編纂により肉食と共に牛乳を礼賛した福沢諭吉著『肉食之説』が発行されました。同書では、「万病に効薬」、「不老長寿が実現する」、「頭がよくなる」といった牛乳の薬効が謳われ、国民の乳製品に対する不安解消の一翼を担いました。

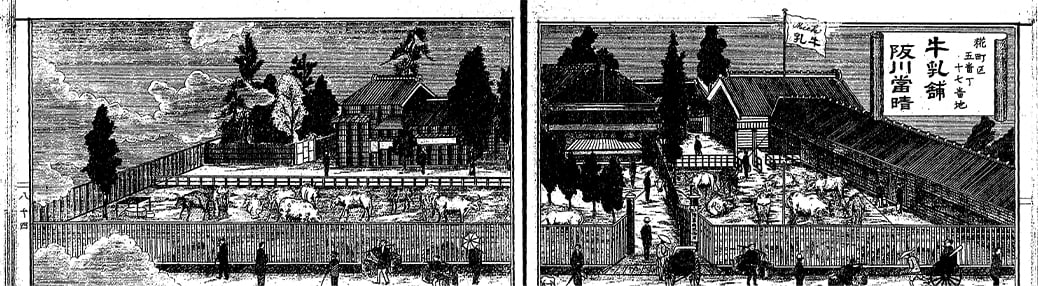

東京の有力な商工業者を紹介する『東京商工博覧絵』(明治18/1885)にも、牛乳の販売店がすでに14軒も掲載され、いずれも立派な敷地を有していることがわかります。

さらに明治初頭より、育児における乳製品の意義が、西洋の医学書などの翻訳を通じて紹介され、牛乳を利用する哺乳法が喧伝されます。母乳の代用品として、牛乳を用いる哺乳法は、「人工養育法」、「人工育児法」、「人工營養法」などと称され、育児書や家政書でも取り上げられました。

大正時代(1912〜26)に入ると、牛乳を母乳の代用品としてでなく、日常の食材とみなし、牛乳を活用した家庭料理を提案する動きがみられるようになります。また近代以降に成立する栄養学の影響もあり、牛乳の飲用が体格改良につながるという考えがより強化され、特に児童期の牛乳飲用を薦める動きも活発化しました。

(世田谷区立郷土資料館所蔵)

(『食道楽 春の巻』村井弦斎

明治36年/1903)

慶応元年(1865)、日本のアイスクリームビジネスは、横浜の居留地で生まれます。アメリカ人リチャード・リズレー・カーライルが高価だったアメリカのボストン氷ではなく、中国から輸入した天津氷の販売に乗りだした際、アイスクリームサロンも一緒に開業したのが始まりと伝えられます。

さらに明治2年(1869)には、町田房造が横浜馬車道で氷水店を開業し、日本人として初めてアイスクリームの製造販売に従事します。しかし開業当初は外国人が稀に立ち寄る程度で、日本人には少々敷居が高いイメージがあったといいます。

実際、明治前期のアイスクリームはまだまだ贅沢品で、庶民が気軽に食べられるものではありませんでした。一般家庭に普及するきっかけとなったのは、アメリカで「手回し式アイスクリーム製造器」が発明されてからともいわれています。使い方は簡単で、木桶には氷と食塩を、中筒には牛乳やたまご、砂糖などの原料を入れ、ハンドルで攪拌することでアイスクリームができあがります。明治時代の終わりには、こうした「手回し式アイスクリーム製造器」が輸入されており、日本の家庭でも徐々に浸透しつつありました。また当時の料理書には、家庭にあるブリキ缶と木桶を使い、手動で攪拌する簡易なアイスクリーム作りも描かれています。アイスクリームは洋風生活への憧れとして注目されたのでしょう。