西洋料理といえば、どんな料理をイメージするでしょうか?

「ステーキ」「ハンバーグ」「シチュー」など、さまざまなメニューがありますが、主に肉を食材に用いる料理が思い浮かぶのではないでしょうか。

実際、原始古代の社会では、狩猟によって得られたシカやイノシシなどを食用とし、ブタの家畜化も進んでいたとも言われます。しかし6世紀に伝来した仏教思想の影響で、動物の殺生を禁じる風潮が高まり、天武天皇年間(675年)には「肉食禁止令」という法令が発布されました。毎年4月から9月までの農繁期に、牛、馬、猿、犬、鶏の食用と狩猟が禁止されたのです。

さらにその後も精進潔斎(肉食を断ち、行いを慎んで身を清めること)を重んじる天皇が相次ぎ、個人の狩猟のみならず、諸国からの魚肉の献上なども禁じられるようになり、肉食を忌避する風潮は徐々に高まりをみせていくこととなりました。

その後、肉食忌避の風潮は浸透していきましたが、江戸時代には「薬食い」と称し、肉食はこっそり行われていました。できものにはキツネ、五臓の病にはイノシシ、産後の肥立ちにはシカの効能を薦める動きもあったとか。

とはいえ、肉食を「蘭学者たちの悪習」と強く批判する国学者の主張も確認されます。シカを「紅葉」、イノシシを「牡丹」「山くじら」と呼ぶ隠語がうまれたのも、こうした社会背景からなのです。

江戸百景/ 歌川広重画

「びくにはし雪中」 安政5年(1858)

国立国会図書館蔵

幕末の江戸市中を描いた絵にも「山くじら」の

看板がみえ、実際は商売ができるほど

肉食の需要があったことが伺えます。

ペリーの来航により、日本は開国を決断します。長崎、横浜などの居留地には、外国人向けの西洋料理店が開店。西洋料理の導入に伴い、いよいよ日本に西洋の肉食文化が入ってきました。

貞秀画 文久元年(1861) 横浜開港資料館蔵

明治5年(1872)、明治天皇の肉食が、突如として国民に報じられました。明治政府は、国民への肉食推奨をスローガンに掲げ、西洋食文化の普及に舵をとりなおしたのです。

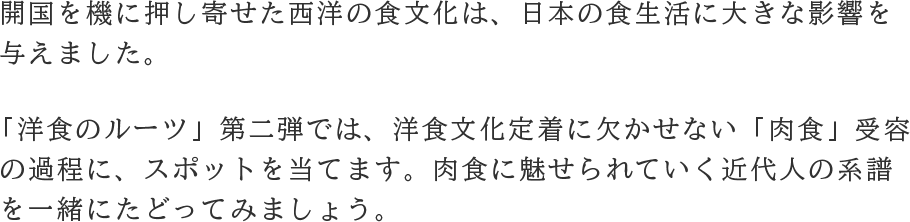

その理由の一つに、富国強兵に基づく国民の強壮な身体作りが求められた背景がありました。開国後の日本人が、西洋人との出会いの中で驚愕したのは、彼らの立派な体格でした。西洋諸国の食生活を見習えば、つまり彼らが常食とする肉食を実践すれば、西洋人のように強靭な身体を作ることができるのではないかと考えたのです。

この流れの中で、滋養があると期待された獣肉や乳製品などの動物性食品が注目され、それらを用いる西洋料理も徐々に評価されるようになっていきました。

左から:英国人、アメリカ人、ロシア人、インド人、ドイツ人、フランス人、オーストリアハンガリー人、イタリア人、日本人

また西洋料理の受容が急がれたもう一つの理由に、円滑な外交関係のための手段として、その理解が求められたことが挙げられます。開国後の日本では、西洋からの公使や要人を招いた晩餐会や会食が催される機会が増え、明治6年(1873)には、公式料理としてフランス料理が採用されました。

とはいえ、異国の食事作法を習得することは、なかなかの至難の業。当時の料理書やエッセイなどには、テーブルナプキンを風呂敷と勘違いした滑稽話や、ワインとオーデコロンの区別がつかずに飲んでしまい、頭痛に悩まされてしまった笑話など、悲喜こもごもの日本人の試行錯誤が散見されます。

開国に伴う来日外国人の増加は、牛肉をはじめとする獣肉の国内需要を拡大させました。

「牛鍋屋」は文明開化の象徴となり、関東では伊勢熊や中川屋、太田の縄のれんなどの名物牛鍋屋が誕生。やがて、庶民の食生活の中にも、牛鍋は浸透していきました。

幕末明治の戯作者、仮名垣魯文によって刊行された『安愚楽鍋』(1871-2)には、「牛鍋を食はねば開化不進奴(ひらけぬやつ)」との一文があり、当時の人々が先を競うように牛鍋を食べたことがうかがえます。実際、明治8年(1875)の東京の牛肉屋は70軒でしたが、明治10年(1877)頃には、588軒にまで急増しました。

『牛店雑談 安愚楽鍋』(1872) 国立国会図書館蔵

当初の「牛鍋」は、ぶつ切りにした牛肉を味噌だれで煮込む調理法が一般的。味噌と葱で臭みを消し、火が通りやすいように、浅い鍋を使うという工夫がなされました。おいしさのポイントは、肉によく火を通しつつ、味噌だれを焦がさないようにすることです。

現在馴染みのある「すき焼き」は関西発祥と言われています。関東発祥の煮込む「牛鍋」と違い、薄切りにした牛肉を焼いて、醤油と砂糖で味付けします。

大正12年(1923)9月1日に起こった関東大震災で、多くの牛鍋屋が倒壊しました。壊滅した東京を復興すべく、関西から多くの人が流れ込んだ影響で、いつしか「牛鍋」は「すき焼き」に取って代わられ、味付けも味噌から醤油と砂糖(割り下)を使って調理するスタイルへと変容したそうです。

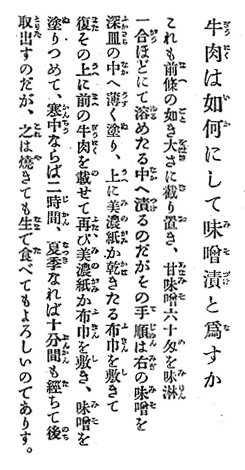

近代以降、身体を作る滋養品として評価された肉食。しかし、食べなれない肉料理のアレンジには、多くの日本人が悩みました。近代の家庭向け料理書には、日本の食材や調味料でアレンジされた肉料理レシピが多数考案され、手軽に、美味しく、経済的に調理できる工夫がこらされました。西洋の肉料理は、スパイスやバターを使って調理されますが、日本では普段から馴染みのある味噌や醤油を使うことが多かったようです。

日本風アレンジ肉料理『日本料理法』(1907)」

国立国会図書館