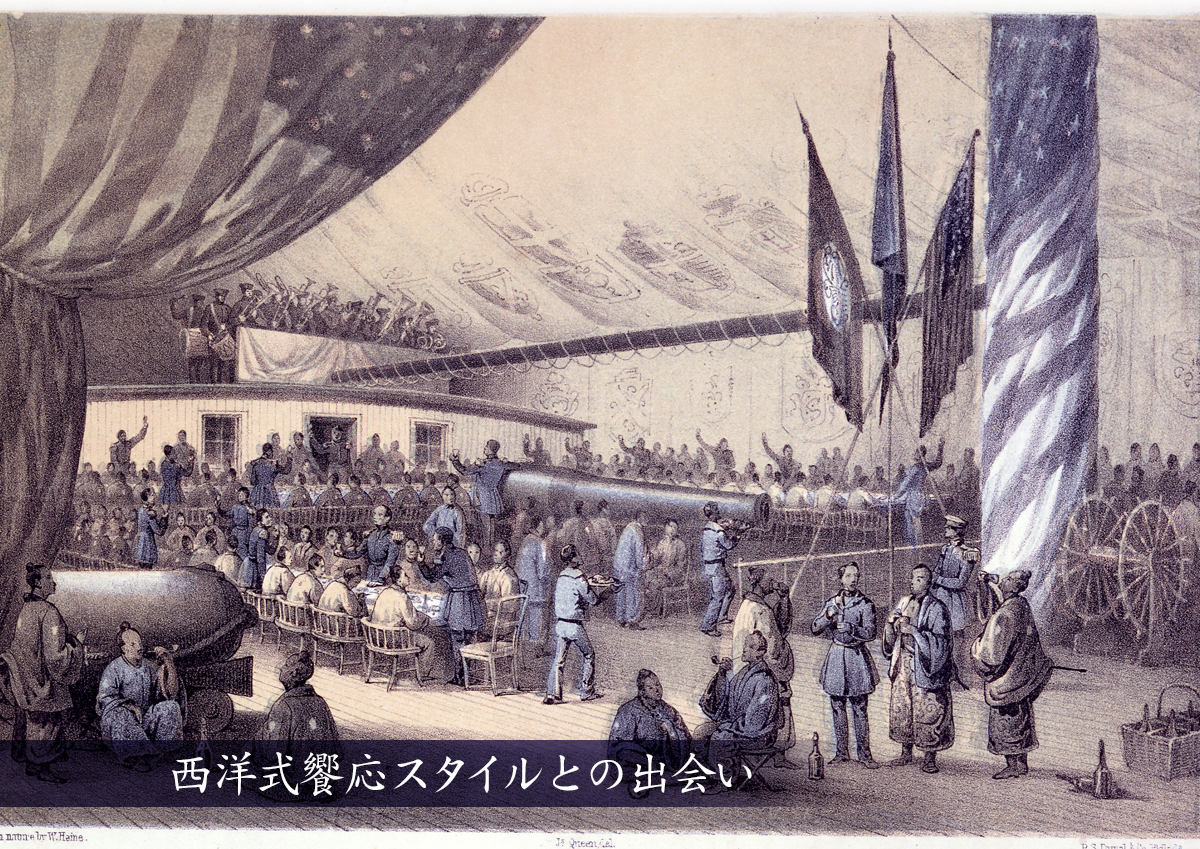

武州横浜於応接所饗応之図 横浜市中央図書館蔵

本膳料理は室町時代に武家の饗応料理として始まり,江戸時代に発達しました。本膳を基本に、儀礼の格に応じて膳の数が増し、一汁三菜・二汁五菜・三汁七菜など数種の形式があります。

安土饗応膳(十五日おちつき膳)

公益財団法人安土町文芸の郷振興事業団蔵

幕末の開国後、来日する多くの外国人をもてなすことが求められた日本。当初は伝統的な式正料理である「本膳料理」での饗宴を行っていました。しかし当時の記録によると、必ずしもそのスタイルは、外国人たちに喜ばれたわけではなかったようです。

横浜応接場秘図 長野市教育委員会真田宝物館所蔵

嘉永7年(1854)の横浜で、日米和親条約の会談が行われた際、日本側はペリー提督一行に、祝賀の饗宴を催しました。この時の饗応では、豊富な山海の幸を用いた豪華な「本膳料理」がお披露目されたといいます。しかし多額の費用が投じられた饗応ではありましたが、残念ながら、ペリーたち外国人一行には好ましいものとして映らなかったともされます。

写真提供:御食国若狭おばま食文化館 奥村彪生氏監修

また嘉永6年(1853)、長崎でロシア使節プチャーチン提督を饗応した際には、三汁七菜の「本膳料理」でもてなした記録が残ります。しかしこの時の外国人たちの反応もあまり芳しいものではなく、「黒い濃いスープ」(おそらく味噌汁)は「おいしかった」と評価しているものの、魚のすまし汁は「ただの熱湯のようでおいしいとは思わなかった」とあります。ペリー一行の饗応時の反応同様、普段から濃い味の食事をたしなむ外国人たちには、やはり薄味の汁物は好まれなかったのでしょう。

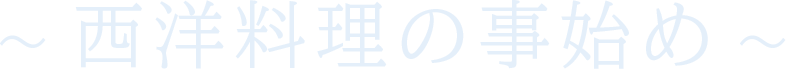

ポーハタン号上後甲板での宴会の様子

横浜開港資料館蔵

幕末期に西洋の饗応料理をいち早く体験したのは、ペリー提督らと日米和親条約の締結交渉に臨んだ幕府の役人たちです。

横浜の饗応から一ヶ月半後の嘉永7年(1854)3月27日、ペリー提督はポーハタン号でディナーパーティーを催し、林大学頭ら約70人の日本人を招待しました。スープ、塩漬けハム、牛の舌肉ローストなどの西洋料理から、フルーツパンチ、砂糖菓子、ミルク菓子などのデザートがもてなされたと伝えられます。幕府の役人たちは、大いなる好奇心をもって、すべての料理を礼儀正しく食し、残ったものは懐紙に包んで持ち帰ったと記されています。なお残り物を持ち帰る日本の習慣は、当時の外国人たちには奇異に映ったようで、種々の文献の中で嘲笑の的として揶揄される状況にありました。

日本では古くより海外からの賓客を接待する社交場が、文化交流の窓口として重要な役割を担っていました。その歴史は、奈良・平安時代(7~11世紀頃)にまで遡ることが出来、博多や京都などに大陸からの外交使節や商人たちをもてなすための「鴻臚館(こうろかん)」という迎賓館があったとされます。

さて開国後の日本では、円滑な外交関係のための手段として、欧米からの公使や要人たちをもてなす晩餐会や会食が催される機会が増え、明治6年(1873)には、公式にフランス料理の採用が義務付けられました。

写真提供:御食国若狭おばま食文化館 奥村彪生氏監修

さらに明治16年(1883)には、外国からの国賓や外交官を接待するための社交場として、「鹿鳴館」が完成します。なお「鹿鳴館」は、華やかな宴会場をはじめ、宿泊施設、バーなども兼ね揃えた立派な総合ホテルでもありました。もちろん、提供された宴席も、正式なフランス料理の形式に基づくものでした。

また明治23年(1890)には、政財界人らの働きかけによって、新たな迎賓館「帝国ホテル」が生まれました。今も昔も「帝国ホテル」は、民間外交の一翼を担い続けています。

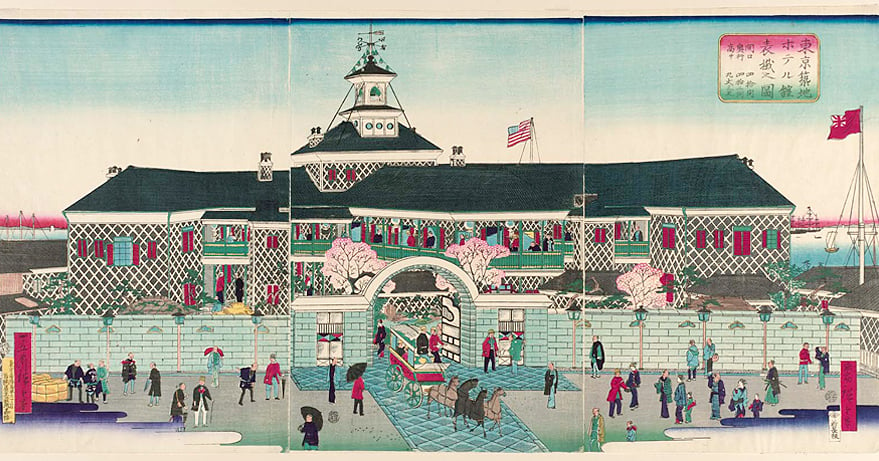

安政5年(1858)に、諸外国との修好通商条約が締結されて以来、多くの外国人が日本を訪れるようになります。こうした状況に応じ、欧米からの賓客接待に適したホテルの建設が急務となり、「横浜ホテル」(1860)、「ヒョーゴ・ホテル」(1871)、「築地ホテル館」(1868)などの西洋風ホテルが各地で開業しました。なおこれらのホテルは、宿泊のみならず、レストラン、バー、娯楽施設(ビリヤード場)などを併せもつ特徴がありました。

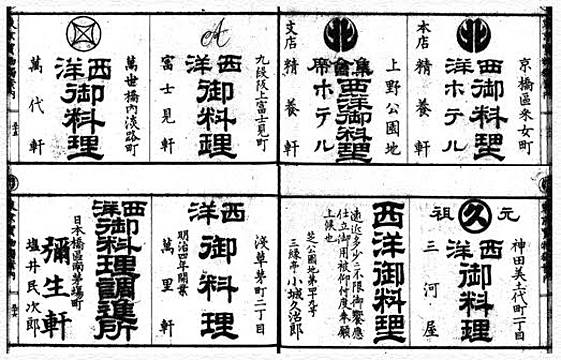

また各外国人居留地では、「良林亭(長崎)」(1863)、「五島軒(函館)」(1879)、「イタリア軒(新潟)」(1881)など、西洋料理を提供するレストランが次々に開店しました。いっぽう東京においても、明治初年頃より、西洋料理店の開店が相次ぐようになり、神田の三河屋(1867)、築地の精養軒(1872)、上野の精養軒(1876)など、時代を牽引する多くの名店が産声をあげました。なお「五島軒」と「上野精養軒」は現在も営業を続けています。

とはいえ、多くの人々が西洋式マナーに困惑していたのも、本当のところ。当時の文献には、四苦八苦する日本人の様子がたくさん描かれています。使い慣れないフォークとナイフの食事で口を切ってしまった悲劇から、スープ皿に直接口をつけてしまい、胸から膝までスープを浴びてしまった珍事まで。新しい西洋式マナーは、殊の外、当時の日本人に理解し難いものであった様子がうかがえます。

こうした状況を打開するため、西洋式マナーについて解説したガイドブックも数多く出版されました。特に外交の場で恥をかかないよう、官吏や軍人たちは交際に必要な知識をこうした書籍に求めていたようです。

庶民の世界へと

広がる西洋料理

幕末の開国以降、急激な勢いで受容された西洋料理ではありましたが、やはり庶民には高嶺の花。明治初期に西洋料理を味わうことができたのは、ほんの一握りの特権階級だけでした。

しかし明治後期には、ゆっくりとですが、庶民の生活の中で西洋料理を楽しむ気風がみられ始めるようになります。とはいえ、高価な西洋食材や西洋食器を調達するのは至難の技。そこで編み出されたのが、日本の食材や調理法でアレンジを加えた西洋料理でした。折衷という手法を用いることで、自分たちの味覚にあった新しい味が提案され、やがて日本風西洋料理「洋食」の誕生を促しました。

こうした流れの中で、憧れの三大洋食としての地位を獲得したのが、「とんかつ」、「ライスカレー」、「コロッケ」の御三家。いずれも世代を超えて、今も多くの人びとに愛される洋食メニューです。

なかでもとんかつは、フランス語のコットレット、英語のカットレットに由来する「ポークカツレツ」から派生した料理と伝えられます。ちなみに「ポークカツレツ」を初めて考案したのは、銀座の煉瓦亭。明治32年(1899)に売り出された「ポークカツレツ」は、千切りの生キャベツを添えて、ウスターソースをかけて食べるスタイルがすぐさま話題を呼びました。

(写真提供:煉瓦亭)

しかしこの人気メニュー開発の裏側には、煉瓦亭初代主人の試行錯誤がありました。煉瓦亭は当初フランス料理店として、「仔牛のコートレット」を提供していたようですが、日本人の客から「胸がやける」「しつこい味」などと、その評判は決してよいものではありませんでした。そこで牛肉ではなく、豚肉を使用し、衣の粉チーズを卵にかえて、天ぷらを参考にたっぷりの油で揚げるという主人の工夫がなされました。

当初はパンを一緒に提供していたようですが、「ごはんも提供してほしい」というお客さんの声に応え、パン皿にご飯を盛ったスタイルが生み出されたのです。