ところで定食という食事スタイルはどのようにして誕生したのでしょうか?

日本は古くは大陸から、そして160年程前の幕末以降は西洋の影響を受けながら、美しく創造的な食文化を大成しました。私たちにとって馴染み深い定食も、さまざまな文化の影響を受けて独自の進化を遂げてきました。

日本の食文化史を辿りながら定食のルーツを探っていきましょう。

ごはんを中心とした食事スタイル

文明開化以降、近代日本は戦中・戦後の食糧難を乗り切り、様々な国の特徴を柔軟に取り入れながら食文化を進化させてきました。日本の食事スタイルの変遷を溯ると、様々な影響を受けながら新たな料理様式を生み出してきたことがわかります。そしてそれぞれの様式に共通するごはんを中心とした食事スタイルは脈々と受け継がれ、現代の定食につながっています。伝統という枠を持ち続けているからこそ、そこにいろいろなものを柔軟に取り入れて進化してきた存在が定食なのです。

米食の始まり

日本と「米」の関わりは、今から約3000年前の縄文時代晩期までさかのぼります。

この頃、大陸から米が伝来したことにより、日本の食は狩猟採集から農耕へと変化しました。その後、約2000年前の弥生時代には稲作が定着し、米を中心とする食文化が始まりました。

当時から米は貴重な食料であるだけでなく、租税(貨幣)でもありました。米の生産力を換算して土地を測るなど、日本では米そのものが現代のお金と同じような価値をもち、米の生産量を高める努力が積み重ねられてきました。

神饌料理

日本では古来より食の恵みをもたらす自然を神と崇拝し、尊重する精神を育んできました。

豊作大漁の祈りや収穫の喜びや感謝等、さまざまな年中行事や祭りやしきたりが生まれ、神への供物として「神饌(しんせん)」を捧げました。「神饌」とはいわば神様の食事であり、その食事と同じものを食べる事で、神の守りがあると考えられていました。

その精神やしきたりは現在にも受け継がれており、日本の食事スタイルの起源ともいわれています。

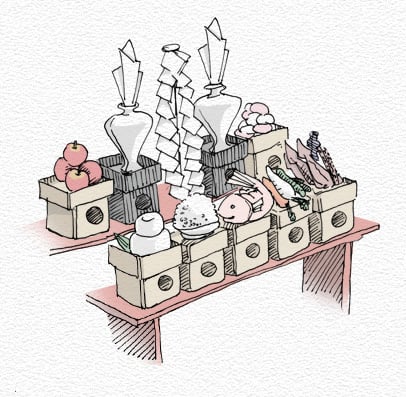

大饗料理

時代は流れ、800年代以降になると、上流階級層の饗応料理として「大饗料理」が誕生します。

「大饗料理」は、日本古来の伝統的な文化と中国文化の融合によって成立した儀式的な料理です。高く盛った蒸しごはんに生物や干物など様々な料理が盛りつけられ、塩、酢、酒、醤などの調味料につけて食べる料理です。箸と匙が膳に添えられ、食事作法にも様々な決まりがありました。

現在知りうるなかで、日本で最も古い様式の料理ともいわれています。

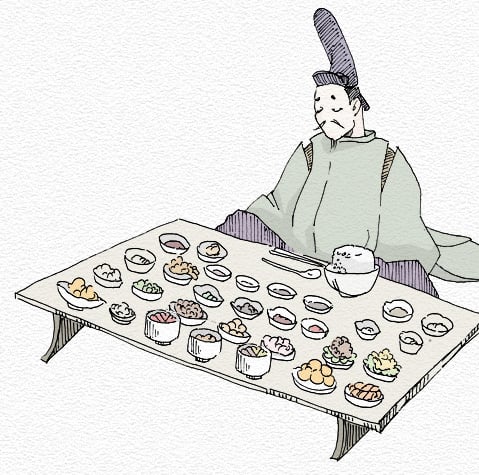

精進料理

1200年代以降になると、大陸から伝わった禅宗の影響により、動物性食品を排除した「精進料理」が発展しました。

肉食忌避の思想を背景に、様々な調味料に加えて煮る、和える、油で揚げるといった調理法も誕生しました。味噌汁、胡麻料理、点心、麺類、餅類、喫茶などは、この時期の寺院から始まった精進料理です。

これらの新しい料理は上流階層から庶民へと拡がり、日本の食文化に大きな影響を与えました。

本膳料理

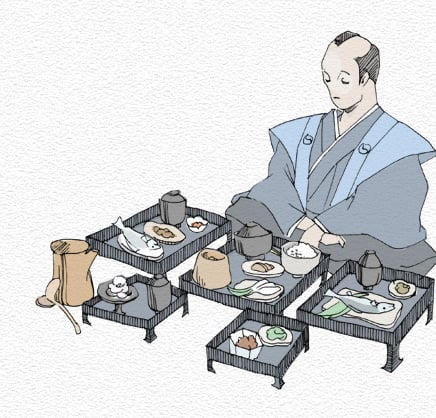

1400年代以降になると、武士の饗応料理として「本膳料理」が誕生します。「本膳料理」は、客の銘々に膳が用いられます。もてなす人物の格によって膳の数や形式が異なり、一度に全ての膳が出てくるのが特長です。

江戸時代になると、本膳は、飯、汁、菜、漬け物が盛られ、鰹や昆布を用いた出汁や調味した焼き物や煮物もみられます。 日本の食事スタイルの基礎が確立した料理ともいわれています。

懐石料理

茶の湯の発展に伴い、本膳料理の影響を受けながら、精進料理の思想性と調理技術を基本とした「懐石料理」が誕生します。一汁三菜を基本に旬の素材にこだわり、食事空間のしつらいにも気を配るなど、現在の日本の食事スタイルの土台となる料理ともいわれています。

前述の「本膳料理」は儀式用で作り置きが当然であったため、料理そのものは豪華でも冷めた状態で食べなければなりませんでした。しかし「懐石料理」は料理を楽しむということに注力し、温かいものは温かく、冷たいものは冷たくして提供するなど、その場の出会いを大切にすると言う観点が重要視されました。

茶の湯の「一期一会」の精神を汲んだ料理です。

食文化の発展

1600年代以降になると、庶民の間にも食を楽しむスタイルが広く浸透しました。

1800年代以降の、江戸などの都市部では、安く早く旨い庶民の手軽な食事として、そば、すし、てんぷらなどの食べ物屋台が栄えました。料理屋で酒と酒肴を楽しむ会席料理が誕生し、料理書の出版も相次ぐなど、食文化が大きく発展する時代となりました。

海外の食文化の受容と浸透

西洋文化を積極的に取り入れた1800年代以降には、日本の食事スタイルも西洋化の大きな波を受けました。

肉食の解禁に始まり、西洋野菜などの新しい食材が数多く流入するなど、当時の日本人は西洋の食文化を旺盛に取り込んでいきました。

純粋な西洋料理の浸透には時間がかかりましたが、ごはんを中心とした

食事スタイルにあわせて西洋料理を進化させることで「和洋折衷料理」が

登場し、徐々に一般庶民の間にも広がっていきました。