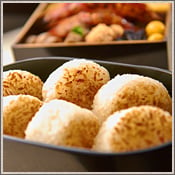

美しい彩りと盛りつけにも注目です。

監修 江原絢子氏 / 制作 赤堀博美氏

「銘々」とは、一人一人、おのおのという意味です。

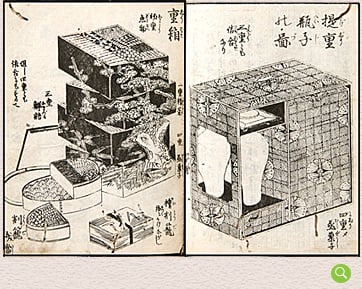

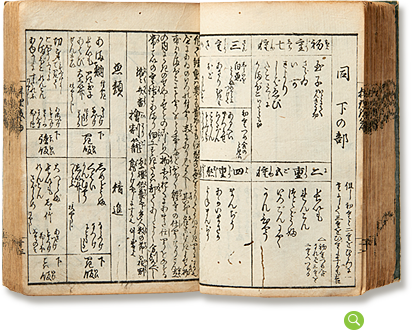

「銘々弁当」とは、何人かで共有する重とは異なり、各自で食べる一人分の弁当を指します。檜(ひのき)などの白木の薄板で作られた、折り箱型の弁当箱に詰めます。

《上 段》

《下 段》

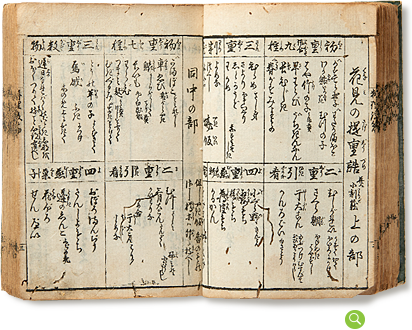

「花見」と聞くと桜を思い浮かべますが、以前は「藤」「菊」「紅葉」とさまざまな花見が行われていたようです。江戸時代も、花見には花見弁当は欠かせないもので、日本酒とともに段重ねの重箱を格納できる「提げ重(さげじゅう)」に詰めて持ち運びました。

- かすてら玉子

- わたかまぼこ

- 玉 川

- 海老の鬼殻焼き

- 生たらこ煮

- れんこん煮

- ごぼう煮

- うち銀杏

- 長ひじき

- むしがれい

- 鯛の押し寿司

- 甘酢しょうが

- 干大こん

- 甘露梅

- ひらめ さしみ

- さより ほそつくり

- 白髪大根

- わかめ

- 赤すみそしき

- 小豆鹿の子

- わらびもち

- 紅 餅

- 薄皮まんじゅう

- かるかん

- 松茸味噌焼き

- 落花生

- ほうれん草浸し

- 焼飯

食べる人を想い、盛りつけ、彩りの細部にまでこだわりを感じさせる携行食「弁当」。

"小さな箱庭"のように四季を楽しみ、その時々の旬である自然の恵みをいただくという、日本の食文化の魅力をコンパクトに表現したひとつの芸術品と言っても過言ではないでしょう。

400年以上も前から日本人の目を、舌を、そして心を楽しませてきた文化は、今や世界にはばたき、日本を代表する食文化のひとつとして定着しつつあります。ご紹介した「弁当の変遷」は現在に至るまでの過程でしかなく、まだまだ変化する可能性があり、これからも日本国内はもちろん、世界中で新しい形に進化していくでしょう。ただひとつ、いつの時代、どの国でも、弁当箱を開けたときの感動と喜びは永遠に変わらないのです。