『食道楽 冬の巻』明治37年(1904)

明治初期、政府が積極的に奨励した食生活の西洋化は、国策による政治的意図を伴ったものでした。まず西洋諸国との外交上の理由から、明治6年(1873)にはフランス料理が公式料理として採用されます。また富国強兵の一環として、国民の体位を向上させるべく、滋養のある食事のあり方が模索され、長い歴史の中で忌避されていた肉食も解禁に至りました。それに伴い、各地に西洋料理店も開かれますが、この時期の西洋料理は政財界や富裕層など限られた階層の人たちのもので、西洋料理のメインである肉食に対する抵抗感も色濃く残っている時代でした。

『東京風景』明治44年(1911) 国立国会図書館蔵

開業した西洋料理店「彌生軒」

『風俗画報臨時増刊 新撰東京名所図会』

明治34年(1901)

銀座煉瓦亭のポークカツレツ

写真提供:銀座煉瓦亭

明治中期になると、西洋料理が一部の階層のハレの食から、日常の食へと浸透し始めます。その背景には、西洋料理を日本人向けにアレンジしようと尽力した料理人たちの努力がありました。明治32年(1899)に千切りの生キャベツを添え、ご飯と食べるスタイルを開発した銀座煉瓦亭の「ポークカツレツ」などがその一例といえましょう。

明治中期から後期にかけて、本格的な西洋料理に代わり、「和洋折衷料理」(現在の「洋食」の原型)が方々で考案され始めます。ここでの試行錯誤や工夫が、大正時代以降に誕生する「とんかつ」や「オムライス」などの「洋食」発案へと繋がりました。

なお「洋食」という言葉は、明治時代の資料にも出てきます。しかし当時はまだ西洋料理とほぼ同義語として使用されることが多く、明治後期以降、徐々に「和洋折衷料理」を指す言葉として認識されるようになっていきます。

明治時代の終わりには、「一品洋食」(洋食店の残飯や中古のカトラリーを使用し、屋台で「洋食」を提供する形態)といったビジネスモデルも誕生し、さまざまな階層の人々に「洋食」を食べる機会がひらかれるようになります。

資生堂パーラーのオムライス

写真提供:資生堂パーラー

明治44年(1911) 国立国会図書館蔵

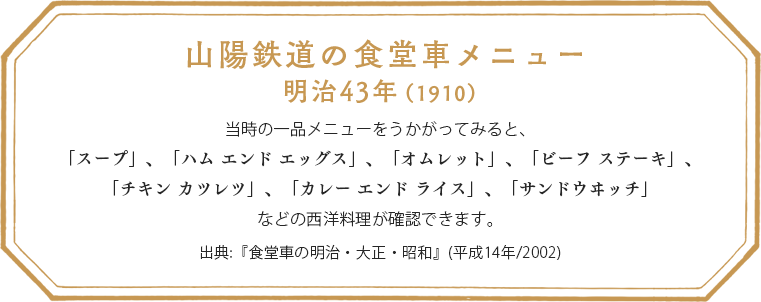

新しい国づくりに邁進していた明治時代。人と物資の輸送効率を飛躍的に高める鉄道は、国の近代化に欠かせないインフラでした。西洋料理もまたその鉄道文化の興隆とともに発展していきます。特に明治5年(1872)の新橋〜横浜間の鉄道開通以降、「構内営業」といわれる駅構内の食堂や喫茶店が開業。同じ年には、すでに新橋停車場構内において「西洋食物店」の営業が開始され、西洋料理を提供していたそうです。

また鉄道路線の延伸に伴い長距離移動が増える中、列車内での食事提供の要望が出てきます。明治32年(1899)、山陽鉄道の京都駅~三田尻駅(現:防府駅)間で、最初の食堂車が導入され、西洋料理が提供されます。しかし、当時の西洋料理はまだ高価でしたから、利用客は富裕層や上流階級に限られていたでしょう。さらに明治34年(1901)には、東海道本線(新橋駅〜神戸駅)を走る急行列車に、西洋料理店「精養軒」が運営する食堂車が登場します(肉類一品15銭、野菜類一品12銭という値段設定)。鉄道という当時の最新の交通手段も、ハイカラな西洋料理の普及に一役かっていたのです。

フライ鍋、製菓道具などの紹介

『実用割烹教科書. 上巻』大正6年(1917)

国立国会図書館蔵

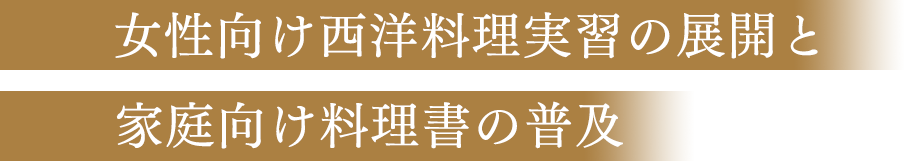

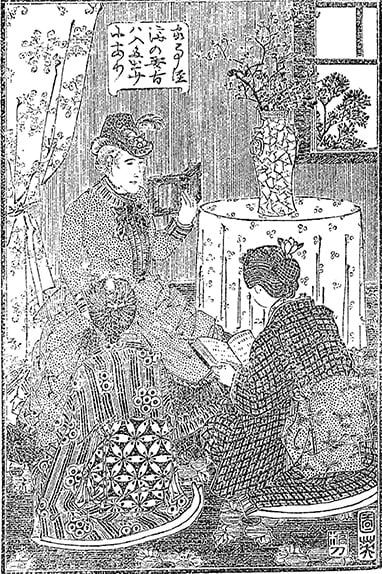

一般家庭に西洋料理を浸透させた背景には、女子割烹教育の充実や家庭向け料理書の普及があります。そもそも近世までは、食に関する事項は、女子教育の中であまり重視されていませんでした。しかし明治以降、使用人まかせの料理のあり方が非難されるようになり、家庭における料理実践の重要性が叫ばれるようになります。

こうした流れの中、女性たちが外で西洋料理を学ぶ機会も増えていきます。実際、明治・大正時代の高等女学校で使用された割烹教科書においても、カレーライスやオムレツ、シチューなどの西洋料理のレシピとともに、シチュー鍋やフライ鍋などの調理器具が図示されていたことが確認されます。

西洋料理の授業」明治36年(1903)頃

写真提供:日本女子大学 成瀬記念館

いっぽう明治後期には、中流階級の女性をターゲットとした西洋料理講習を企画する団体も、都市部で発足し始めます。例えば、大阪で出版された『西洋料理二百種』(明治37年/1904)という西洋料理書には、中之島公園内にあった自由ホテルで発会式が行われた「洋食研究会」という団体主催の講習記録が収録されています。

伝統的な日本料理の習得よりむしろ滋養がある西洋料理の普及を目指したとの設立の趣旨が明記され、一家の主婦のみならず、未婚の「令嬢」も対象とした活動であったことがわかります。また西洋料理に対し、批判的な風潮がある現状にふれながらも、栄養価の高い「欧米式の西洋料理」の習得こそが、社会で活躍する「良人(おっと)」たちの慰みとなり、さらには家族の絆を確かなものにするとの主張もみえます。明治時代の家庭料理には家族の健康管理を重視することが求められていたのです。

『家庭実用西洋料理の栞』

明治40年(1907) 国立国会図書館蔵

明治23年(1890)

国立国会図書館蔵

また、滋養分の高さが評価されていた西洋料理ですが、例えば『家庭実用西洋料理の栞』(明治40年/1907)には、「西洋料理といへば一にも二にも肉食を意味」するという考えはあくまで誤解であって、肉食にこだわらずとも、身近で調達できる食材で調理することが出来るレシピの考案にも努めています。

さらに明治後期から大正時代にかけて、家庭にある調理道具や調味料でつくることができるレシピを提案する西洋料理書の出版が軒並み増えていきます。特に1900年代以降には、経験豊富な女性執筆者らによる家庭向け西洋料理書も相次ぐようになり、日本人の嗜好や生活スタイルを考慮したレシピが数多く提案されました。

大正6年(1915)にも西洋料理の特集がみえる。

https://www.syokubunka.or.jp/library/ryourino-tomo/191511

味の素食の文化センター蔵

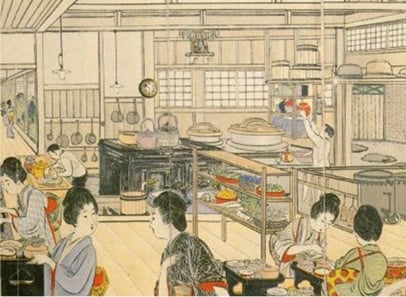

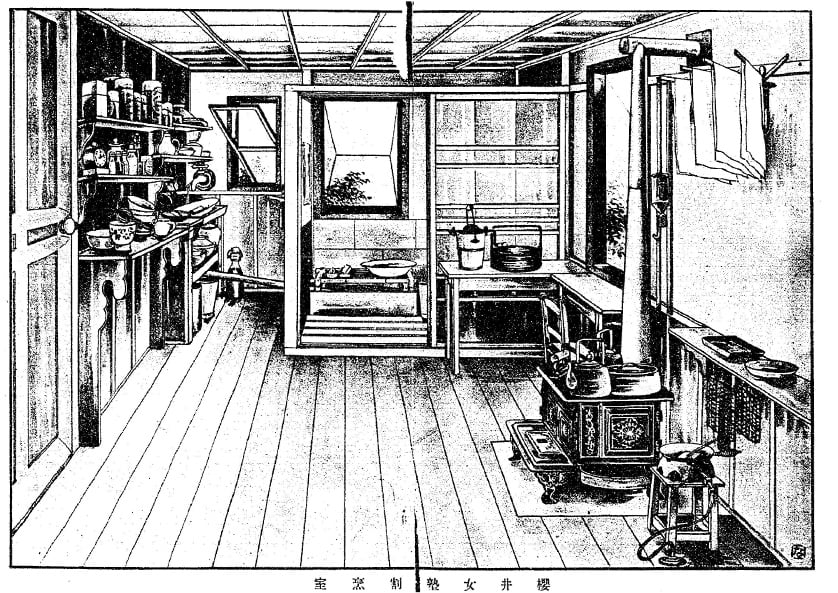

江戸時代、庶民の台所は竈(かまど)を中心とする床上空間と、流しを中心とする土間空間に分かれていました。また膝をついて炊事を行うことから、つくばい式台所とも呼ばれ、明治時代に入ってもしばらくはこのスタイルが引き継がれていました。

中央/膝をついて炊事を行う『家庭料理法』明治41年(1908)国立国会図書館蔵

右/大隈重信邸台所『食道楽秋の巻』明治37年(1904)

明治中期以降、都市部の上流階級の家庭において、電気・水道・ガスというインフラ整備が徐々に進み、この頃から台所も西洋に範を求める近代化への道を歩みだします。例えば、明治時代の大ベストセラー『食道楽』(明治36年/1903)にも、近代的な設備が整った「大隈重信邸台所」がとりあげられています。この台所の魅力として最も目をひくのは、中央に据えられた英国製ガスストーブ(西洋式の調理用コンロ)と大きな炊飯用ガス竈(かまど)といえるでしょう。(なおガス管の整備が、本格的に普及するのは大正時代です。)

明治41年(1908)

国立国会図書館蔵

大正時代に入ると、家庭向け料理書の中にも立ったままで調理を行う女性の様子が描かれるようになります。こうした立働式台所は衛生面や機能面から高く評価され、合理的な台所の理想形として、当時盛んだった生活改善運動の中でもてはやされました。

国立国会図書館蔵

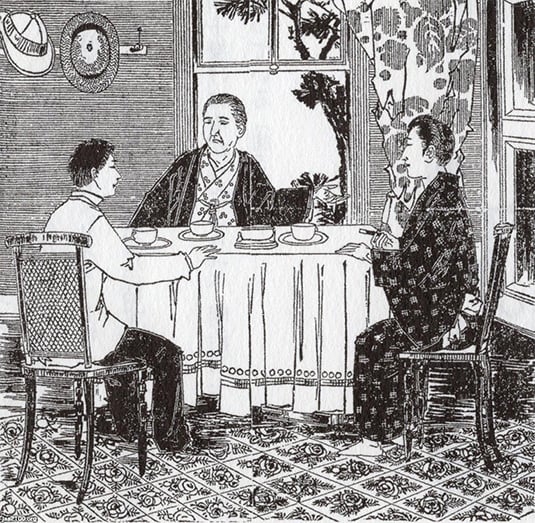

明治19年(1886)ジャパンアーカイブズ

明治後期から大正時代にかけて、西洋料理が都市部の家庭の食卓に入る様子が、種々の資料の中で確認できます。例えば、明治43年(1910)に出版された料理書『四季の台所』には、東京在住の華族の一年分の献立記録が収録されています。それによると、「オムレット」「サンドイッチ」「鳥のカツレツ」「ライスカレー」などおなじみの西洋料理が提供されていた様子がうかがえます。しかしこれらの西洋料理は、フルコースでもてなされる日も確認できるのですが、ご飯と汁ものの組み合わせに、おかずとして西洋料理を提供するスタイルが多くみられ、上流階級の食生活においても、食べ慣れた食事の中に西洋料理を部分的に取り組みながら楽しまれていた様子がうかがえます。

この『四季の台所』とちょうど同じ時期に京都で書かれた中流階級の主婦の日記では、西洋料理のフルコースは年に2回のみ。時々白菜を使ってロールキャベツを作ったり、前日の残り物でオムレツづくりを楽しんでいる様子も記されています。

また、中流階級の女性のたしなみでもあった洋食のお稽古にも出向いており、シチューやアイスクリームの講習、また立食の知識を学ぶなどの機会にも恵まれていたようです。(『明治四十三年京都 ある商家の若妻の日記』昭和56年(1981)より。)

こうした記録からは、都市部での食生活の中に、少しずつ西洋料理やその食材が浸透し始める様子がわかります。

明治後期、本格的な西洋料理とは異なる「和洋折衷料理」が登場し始めますが、大正時代以降、日本風にアレンジされた西洋料理は「洋食」と呼ばれるようになり、人気メニューとしての地位を確立していくこととなります。ここでは、この時期の料理書にみる「ライスカレー」と「コロッケ」のレシピにせまってみましょう。

カレーといえば、インド料理というイメージを描きがちですが、日本に最初に伝わったカレーは、インドを統治していたイギリスを経由して伝わった西洋料理との見方が適切です。なお日本におけるカレーレシピの端緒をひもとくと、慶応年間に記された『西洋御料理御献立』(慶応3年/1867)にさかのぼることができます。この記録は、慶応3年(1867)に東京で初めての西洋料理店を開業する三河屋久兵衛が幕府外国方御役所へ提出したもので、海老カレー(「カリー〈白飯掛汁付〉、ラブスト ラヰス、〈海老 白飯 ウコン ヤシウ油製 外役味付〉」)、チキンカレー(「カリー〈白飯掛汁付〉、チケン ラヰス、〈若女鶏 白飯 ウコン製掛汁〉」)の2種のカレーが確認されます。

明治以降は、西洋料理書『西洋料理指南』(明治5年/1872)に、ふんだんに材料を使用したカレーのレシピが登場。ここでの作り方は、最初にネギ、しょうが、にんにくを刻み、バターで炒め、牛肉、鶏肉、海老、牡蠣、鯛、赤蛙などと一緒に煮た後、カレー粉と小麦粉を加えてさらに煮こむという流れとなっています。さらに明治後期の料理書『割烹叢話第2巻 洋食割烹』(明治40年/1907)収録の「ビーフカレー」は、ご飯に塩コショウをかけ、お皿の真ん中に盛り、上にカレーをかける手順にも言及。いっぽう本書の翌年に出版された『洋食と菓子のこしらへかた』(明治41年/1908)に紹介された「ライス、カルレー(混ぜ飯)」には、提供の際、ご飯とカレールーを分けても良いが混ぜながら食べることをすすめる提案も紹介されています。そして『洋食の調理』(明治44年/1911)に収録された「ビーフライスカレー」には、ニンジン、タマネギ、ジャガイモを使用したカレーが登場。今の定番食材たちが勢ぞろいしている様子も見て取れます。

ついでに明治時代のカレーレシピの面白さは、牛乳を使用するものが多いということ。おそらく辛みを緩和するための工夫だったのではないかと思われます。

写真提供:資生堂パーラー

いまも多くの人に愛されるコロッケ。コロッケのレシピは、明治20年代の料理書に登場します。明治21年(1888)に出版された『実地応用軽便西洋料理法指南 一名西洋料理早学び』に収録された「コロツケ」のレシピは、ハンバーグの種を丸型や小判型に成形した後、小麦粉、卵、パン粉の順で衣をつけて揚げたメンチカツのようなものを紹介していますが、もう一つの工夫として、焼いた肉を細かく刻み、タマネギと茹でたジャガイモを裏ごししたものに刻んだ肉を混ぜあわせ、上記と同じ要領で揚げるレシピも提案しています。しかし、明治時代の料理書にみるコロッケのレシピには、パン粉をつけずに揚げるもの、ジャガイモを用いず、メンチカツのようなものを指す場合などもあり、試行錯誤していた様子がうかがえます。とはいえ、明治時代のコロッケは、やはり西洋料理店でお目にかかるちょっと高級なお料理。庶民が気軽に食べることが出来る一品ではありませんでした。

しかし大正時代になり、西洋料理を家庭で作る機会も増えていく中、ジャガイモで作るコロッケのレシピが、料理書の中で定番化していきます。元々ジャガイモは16世紀に日本に伝来していながら、長い間、馬のえさと見なされてきました。日清・日露戦争、第一次世界大戦と続いた戦争を機にコメの代用品としてその価値が再評価され、食卓の中に徐々に浸透し始めるようになります。さらに益田太郎冠者の「コロッケの唄」(大正6年/1917)の流行がその人気に拍車をかけ、名実ともにコロッケは、日本人のソウルフードとしての地位を確かなものにしました。

近代以降は西洋文化の普及と並行するように、洋食との出会いを語る作家も登場します。例えば大正6年(1917)に出版された『東京の三十年』には、明治時代のライスカレーを回想する田山花袋の思い出が綴られています。

ちなみに花袋と國木田独歩の出会いは、明治29年(1896)のこと。初対面ながらも意気投合した語らいの中、独歩の奥さんが作ったライスカレーに舌鼓を打つ温かな光景が思わず脳裏に浮かびます。

また、明治生まれの夏目漱石も大の洋食好きでした。高浜虚子の随筆『漱石氏と私』(大正7年/1918)のなかには、漱石の松山でのユニークなエピソードが登場します。

この思い出は、明治30年(1897)のものとされ、胃弱の漱石が結びつかないくらいの健啖家ぶりがうかがえます。また虚子の回想は、地方にも普及しつつあった洋食文化の一端をそっと教えてくれます。