外食施設がない時代、長時間の外出や旅における食事は携帯食が一般的でした。

日本における携帯食は、持ち運びの出来る容器が工夫され、さまざまな調理方法の

おかずや食材の彩りに配慮した盛り付け、季節感も盛り込む工夫を凝らした日本

独自の食文化となり、今や海外ではBENTOという固有名詞になるまでになっています。

ここでは日本の弁当文化をさまざまな時代や場面、登場人物と共に切り取り、

紹介していきます。

家を離れ、仕事に出かけるときや旅先では空腹を満たすために食糧を携行していかねばなりません。「お弁当」はもともと外で食べるための「携行食」でした。

お弁当の歴史は奈良時代に遡ります。645年の大化の改新後、中央集権制度がととのい、初めての全国的な税制・租庸調の制度が定められました。各地から税を都へ納めることになります。その運搬の役を担ったのが「運脚(うんきゃく)」です。運脚は集落から選ばれ、徒歩で都まで全員の税を運びます。食糧は集落で用意しましたが、納税の物品と自身の食糧を担ぎ、その重さは約40~50kgぐらいであったろうと推測されています。運脚の旅は労役と呼ぶ方がふさわしいような過酷な旅でした。

そんな旅に携行していく食糧の条件は軽くて保存がきくこと。彼らが携行したのは「糒(ほしいい)」です。「糒」とは米を蒸して乾燥させたもので、お湯や水を加えてふやかして食べますが、水がなくてもよく噛めばそのまま食べられます。一度火を入れているので米のでんぷんが完全にアルファ化していて消化がよく、腹持ちがいいのが特徴です。保存性についても約20年間は保存がきくといわれます。塩や干し魚なども持参しました。奈良時代に編纂された歴史書『日本書紀』の中に「糒を衣の中に包みて坂田に到る」という記述があり、糒を布で包んで持ち歩いたことがわかります。

今から約3000年前に「水田耕作」の技術が大陸から伝わりました。水田を中心に人々は集まり、集落を形成しました。栽培できる米は食の中心となり、保存できることから税として徴収され国の経済基盤となりました。

現代では機械化が進みましたが、米づくりは長く人力が中心のきつい肉体労働でした。田起こしや代掻きと行った土作り、種まき、田植え、雑草取り、刈り入れ、脱穀と農作業は続きます。早朝から夜まで続く日常の野良仕事をささえてきたのが「お弁当」です。

通常は、各自が「メンパ」と呼ばれる容器に麦飯や梅干などを詰め、それを農作業道具と一緒に「しょいかご」に入れ持っていきました。「メンパ」とは「面桶(めんつう)」のことで、一人用の木製の曲げ物の飯入れを指し、「べんとう」の語源とも言われています。

「田植え」のような短い期間で一気に行う必要のある作業は、村総出で共同して行いました。田植えは大人数でおこなう共同作業です。そんなときは、「桶弁当」と言われる大きな桶にみんなの分の握り飯やおかずをぎっしり詰めて天秤棒で担いで行きました。腰をかがめての田植えはつらい作業でしたが、それだけに休憩時に田の畦でみんな食べるお弁当のおいしさは格別なものでした。

神奈川大学日本常民文化研究所蔵

一年間の稲作の様子が描かれています。重労働以外は男女が共同作業をしている様子がわかります。

田植え作業は、朝6時ごろに田に入り、夜8時ごろまで続きます。三度の食事だけでは体力が持たないので、朝食と昼食の間、昼食と夕食の間に「コビリ」をとりました。「コビリ」とは「小昼」から転じたもので、軽い食事のことです。餡入りの団子や餅、煮しめ…など、働く人のために農家のお母さんたちが心こめて作りました。家それぞれの工夫や味付けがありました。お弁当は空腹を満たすだけでなく、みんなで一緒に食べることで家族や地域の人々との絆をより強くするものでした。

三重県総合博物館蔵

暑い夏の盛り、日よけの笠を被り、稲田に分け入って行う草取りは厳しい作業でした。この図には、畦に腰を下ろしてお弁当を食べる姿も描かれています。

田植えはまた、神聖な行事でもありました。古より各地には農耕の神を祀る風習があります。「山の神」は、春の稲作開始時期になると山から里に下って「田の神」となり、稲作の作業を見守り、豊作をもたらす、と言われてきました。田の神を「サ」といいます。田植えの月を「サツキ(皐月)」、苗を「サナエ(早苗)」、作業する女性を「サオトメ(早乙女)」など、田植えに関して「サ」がつく言葉が多く、田植えが神聖な作業であることを表しています。

一年の各月に行われる年中行事の模様を描いた室町時代の八曲一隻の屏風で、第三・四扇には田植えの様子が描かれています。早乙女たちが揃いの衣装で並んで苗を植えています。田植えは主に女性の仕事でした。子を産む女性に豊作の願いを託していたのです。

上部には大きな桶にお弁当をたくさん入れて運ぶ女性の姿が見えます。彼女たちはオナリ・ヒルマモチ(昼間持)と呼ばれ、神の妻とみなされる神聖な巫女でした。米飯を運ぶのはオナリの仕事でした。続く男性の持つ桶にも御馳走が詰まっていそうです。子供たちも楽しそうに手伝いをしています。こうして仕事に関心を持ち覚えていくのでしょう。

室町時代(16世紀) 東京国立博物館蔵

傍らで面をかぶった人たちが踊り、小鼓や太鼓で囃す人たちもいます。これは、田楽といいます。田植えのときに、田の神を祭って歌い舞ったのが始まりとも、大地の精霊を鎮めるための鎮魂術が由来とも言われます。田植えをする人達が勢いよく作業できるように、にぎやかなお囃子や滑稽味のある歌や踊りが特徴です。田楽は、やがて芸能化して能や狂言に発展していきました。下部には牛をつかって代掻きをする男性の姿も見えます。

田楽で囃す人たちの足元には酒を入れた桶や銚子も見えます。田植えはきつい労働でしたが、このたくさんのごちそうが働く大きな楽しみであり励みとなったことでしょう。まさにお弁当は仕事をささえる力でした。

(葛飾北斎『富嶽三十六景』の「遠江山中」)

日本の地形は総面積の約4分の3が山岳地帯で、国土の約66%が森林に覆われています。古来より狩猟や焼畑耕作、杣(そま)や木挽(こびき)、木地師(きじし)など、山で暮らす人々の生業がありました。樹木の伐採をする人を杣、木材を鋸でひき製材する人を木挽といいます。杣や木挽たちは20〜40人が一組となり、親方の指示に従って行動します。人里離れた山奥で1〜2か月滞在して、杣小屋と言われる小屋で共同生活しました。米、味噌、塩、塩魚などの食材を入山するときに大量に運び上げ、山中で山菜やキノコ、木の実などを採りながらの生活でした。伐採が進むにつれて、山奥へと作業場が変わりました。伐採だけでなく、橇(そり)を使った運材作業、冷たい川の中での筏組みなど多くの仕事を山で行いました。

写真提供:柴田慶信商店

「木挽の一升飯」という言葉があります。

これは大飯を食べなければ持たないほどの重労働であったことを表しています。山仕事へは、夜が明ける前から出かけます。メンパ(曲げわっぱ)の弁当箱の本体とふたの両方に五合ずつ一升のご飯を詰めて、朝食、昼食の二回分のお弁当を持っていきました。

食べやすいように握り飯にすることもありました。南紀・熊野地方に伝わる「目張り寿し」は、麦飯の大きなおにぎりを高菜漬でくるんだものです。山で働く人たちが、多忙な仕事の合間に手早く食べられるようにと作られました。「目を見張るほど大きい口を開けて食べる」ところから「目張り寿し」と呼ばれるようになったといいます。大飯は、作業のための力のもとでした。

日本は四方を海に囲まれた島国で、

豊かな水産資源に恵まれており、

古くから多くの人が漁業を生業としてきました。

漁師の仕事は夜開け前から始まります。夜明け前や早朝には多くの魚が活発に活動しています。市場が開く前に獲れたての鮮度のいい魚を持ち込もうというのです。例えば、定置網漁では、沖合およそ3キロの海に網を張り、二艘の船で魚を逃がさないように追い込み、全員で力を合わせて一気に網をひきあげます。早朝の3時間、漁師たちは休む暇もありません。水揚げを終えてやっと朝食です。漁師のお弁当は、ヒノキでできた桶状のお弁当箱に入っています。「船弁当」と呼ばれ、網にいれてバッグのように持ち運びます。一つで一人用、7合のご飯が入ります。ヒノキでできた弁当箱は、水分を適度に吸い、ご飯のおいしさを保ってくれます。弁当箱は二段になっていて、一段目にはご飯を入れ、二段目には平たい茶碗を入れています。おかずはカブス汁・漁で捕った魚を使ったみそ汁です。この茶碗で飲み、食べ終わったら、漁の分け前の魚をこの弁当箱に入れて、家族へお土産に持って帰ります。漁師のお弁当はご飯だけ、あとは現場調達です。

旬の魚を使い味噌で仕上げた豪快な漁師料理

漁師は台風や嵐に見舞われて、転落事故に遭うのも珍しくない危険と隣り合わせの仕事です。そんなとき、機密性のある船弁当箱は海の上でプカプカ浮いて「浮き(救命道具)」になるのだそうです。また、船が水をかぶったときは、水を掻き出す桶にもなりました。海で働く漁師の知恵が生んだ弁当箱です。この弁当箱は、地域によって呼び名が変わりますが、全国の多くの漁港で使われています。

江戸時代、武士は出仕するときや馬に乗っての遠出や狩りのときにお弁当を持参しました。馬での外出時には、腰にぴったり沿った形のお弁当箱を腰に縛り付けていきました。これを「腰弁当」と言います。「野駆け弁当」とも呼ばれ、どんなに馬が駆けても落ちることはなく、蓋についている渦巻型の金具を回すと密閉度が高まるつくりになっていました。勤番の下級武士は、毎日袴の腰にお弁当をさげて出仕しました。そこから、「腰弁当」には、「毎日弁当を持って出勤する下級勤め人」というわびしいイメージが重なるようになりました。しかし、「腰弁当」とは手作り弁当のこと、決して揶揄するものではありません。

写真提供:柴田慶信商店

ある日の御登城弁当を再現したもの。

「椎茸、干瓢、味噌漬け大根、握飯」

と意外と質素な内容でした。

実は、江戸時代には大名も将軍に拝謁するために月に三回お弁当を持って江戸城本丸に登城しました。これを「月次御礼(つきなみおんれい)」と言い、大名が持参したお弁当を「御登城弁当(ごとじょうべんとう)」と言います。家来は城内へは入れないので、大名は一人で持参のお弁当を食べました。大名の席次は厳格に決まっていますが、どの大名も将軍家の家来ですから、湯茶の接待はなく、自分でお茶を入れて飲んだそうです。拝謁を待つ控えの間には火事を恐れて冬でも火鉢はなく、大名同士の私語は禁じられていましたので、ちょっとさびしいお弁当の時間でした。大名のお弁当と言えど、おかずは質素なものでした。

明治1868年の明治維新により、武士の時代が終わり、新しい時代が始まりました。明治政府は、海外の列強諸国と肩を並べうる独立国家となることを目指して「富国強兵」政策を推し進めます。「富国強兵」政策の柱は、「税制改革」「殖産興業」「兵制」「学制」の四つです。近代産業を育てるために、官営模範工場が建てられ、交通や通信の整備などが行われ、人々の働く場が増えました。

また明治5年(1872)「学制」が公布され、何度かの改革を経て、小学校教育の義務化など、日本の教育制度が整っていきます。通勤する人や学生にとって手作り弁当持参は、ほぼ習慣化された当たり前のことでした。「オール腰弁時代」の始まりです。

昭和の高度経済成長期になると、従業員のための社員食堂を持つ企業が登場し、1970年代以降にはファストフード店やファミリーレストランなどが続々と開店しました。人々の昼食の選択肢が増えました。

しかし、だからといって「腰弁=手作り弁当」が激減するということはありませんでした。冷凍食品やレトルト食品などの新しい食材が生まれ、それらをつかって手軽に外食に劣らないお弁当を作ることが出来るようになりました。お弁当箱の種類も保温や保冷の機能を備えたものやデザイン性の高いおしゃれなものなど豊富になりました。

いつしか、お弁当作りを楽しみの一つと考える主婦が増えて、「腰弁」というよりも「愛妻弁当」という呼び名の方が一般的になりました。それとともに手作り弁当のイメージはほっこりした優しいイメージになりました。お弁当は、今では作る人と食べる人の気持ちをつなぐ仲立ちとなっています。

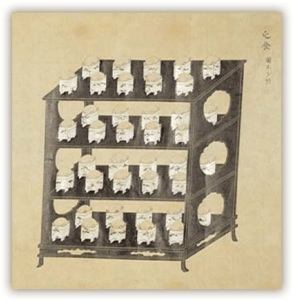

平安時代に書かれた「源氏物語」に「屯食(とんじき)」のことが出てきます。源氏の元服時の宴では春宮元服のときをしのぐ数の屯食が用意され、源氏の四十賀の祝宴では、八十具※1の屯食が用意されたとあります。「屯食」とは、強飯(こわめし・もち米を蒸したもの)を握り固めて鳥の卵のように丸く長くしたものです。

平安時代の貴族の饗宴では、外で待つ従者たちのために食事として屯食を用意してふるまいました。一個一合半くらいの大きなもので、当時米は主として粥状で食べられていましたので、屯食は大変なごちそうでした。ですから、配られたのは従者の中でもそれなりの身分のある人たちでした。

『類聚雑要抄』(部分)東京国立博物館蔵

屯食は握って固めてあるため携行性に優れ、その後戦時の兵糧や旅の携行食として普及していきました。「おにぎり」と呼ばれるようになったのは江戸時代からで、「おむすび」という呼び名はそれより古く宮中の女房言葉からきているそうです。おにぎりに海苔を巻くようになったのは江戸時代中期からです。

※1「具・ぐ」とは器物、容器のことを指します。

※2「折櫃」は檜の薄板を折り曲げて作った小箱で菓子・肴などを入れる容器のことです。

貴族たちが宴で楽しんでいる間、寝殿造の屋敷の外では従者たちが宴が終わるのを待っていました。

彼らに食事としてふるまわれたのが「屯食」です。

1950年生まれ。日本航空(株)国際線客室乗務員・文化事業部講師を経て、ヒューマン・エデュケーション・サービス代表。1997年より(財)日本交通公社嘱託講師として観光諸分野のおもてなし向上、ホスピタリティ醸成の指導に携わるとともに、国土交通省・観光庁・自治体の観光振興アドバイザーや委員を務める。2009年より大学兼任講師(高崎経済大学、他)。研究テーマ:「ホスピタリティ」「日本のもてなしと食文化」、著書:『日本のお弁当文化』(法政大学出版局)『新現代観光総論』(共著・学文社)

【参考文献】

- 『日本のお弁当文化: 知恵と美意識の小宇宙』権代美重子(法政大学出版局/2020)

- エプラvol.7 2015.11月特集「にほんのお弁当」(ダイヤモンド・グラフィック社/2015)

- ふでばこ31号「辨當」(DNPアートコミュニケーションズ/2015)