外食施設がない時代、長時間の外出や旅における食事は携帯食が一般的でした。

日本における携帯食は、持ち運びの出来る容器が工夫され、さまざまな調理方法の

おかずや食材の彩りに配慮した盛り付け、季節感も盛り込む工夫を凝らした日本

独自の食文化となり、今や海外ではBENTOという固有名詞になるまでになっています。

ここでは日本の弁当文化をさまざまな時代や場面、登場人物と共に切り取り、

紹介していきます。

泰平の世を迎え、街道の整備も進み、より快適に旅が楽しめるようになった江戸中期以降に旅ブームが起こります。元禄期に日本を訪れたオランダ人医師ケンペルは、東海道が「日毎に信ぜられぬほどの多数の人々で埋められ」と記し、また「他の国民と異なり、日本人は数多く旅を試みる」と日本人の旅好きについても言及しています。

江戸中期のころ、東海道を行き交う人は年間で300万人以上あったとされ、当時の人口が3000万人とすると、約10人に一人が旅をしていたことになります。

江戸時代は都市部を中心に商品、流通経済が発展し、庶民も金銭的な余裕が出て旅を楽しむ機会が増えてきました。農民も江戸後期には換金作物や農閑期の副業収入も増え、経済的な余裕が生まれました。

当時は封建社会であり、一般庶民は自由に旅ができない建前になっていましたが、信仰の対象となる神社仏閣を訪ねる場合は、関所の通過も許され、さまざまな土地の人びとが街道を行き交いました。

しかし、庶民が何十日もの旅に出ることは金銭的にも現実的ではありません。そこで「講」という組織が登場します。これは積み立てた費用で代表者を選んで輪番で信仰の旅に出るというもので、「伊勢講」や「富士講」、「熊野講」のように信仰対象によってさまざまな講が存在しました。たとえ自分が現地に行かなくてもご利益がある代参という意味合いが含まれていたのです。

江戸時代後期の道中記ベストセラーで、江戸の町人弥次郎、喜多八の二人を主役に伊勢参りの道中を描いた作品です。

伊勢参宮のあと、奈良・京都・大坂まで足を伸ばしており、さらに続編では讃岐の金比羅や安芸の宮島を参詣し、帰路は中山道を通って善光寺にも参詣しています。伊勢参宮が旅の範囲を広げ、物見遊山の雰囲気が強くなって行く当時の人々の気分が伺えます。

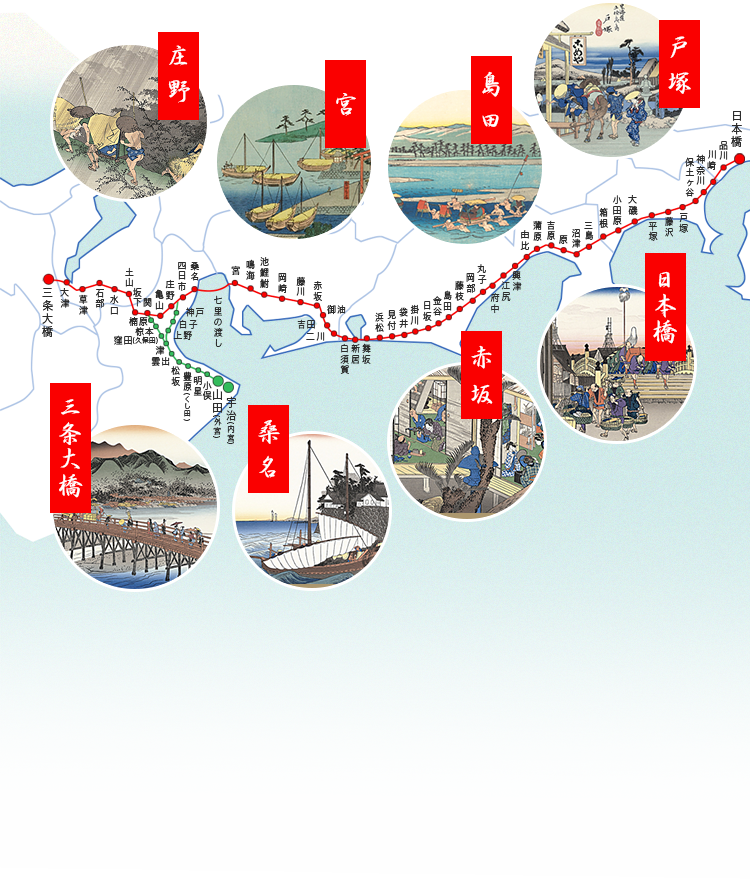

歌川広重 東海道五十三次 ( 国立国会図書館蔵 )

- 江戸日本橋から京三条大橋までの総延長は126里18丁余 (約493km)、

一般的な大人で12〜14日間で踏破。(一日35〜41km) - 一番人口の多い宿場町は「大津」、「旅籠」と言われる旅館が一番多かったのは「宮」。 ※『東海道宿村大概帳』天保14年(1843)より

-

旅行代理業「御師 (おんし)」が寺社の参詣者獲得のため、各地を周り、講を

組織した。宿泊の斡旋など行い、現代の旅行代理店のような存在だった。 ※伊勢の御師のみ「おんし」と呼び、他は「おし」と呼ばれた

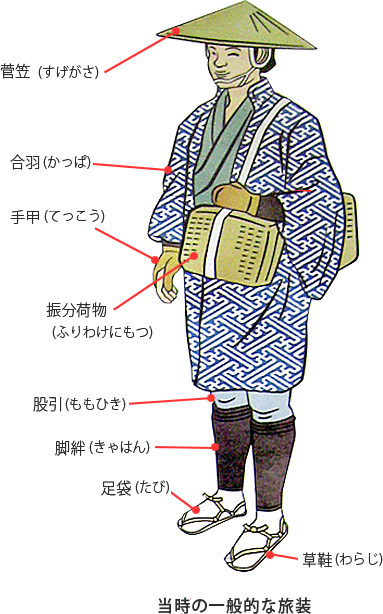

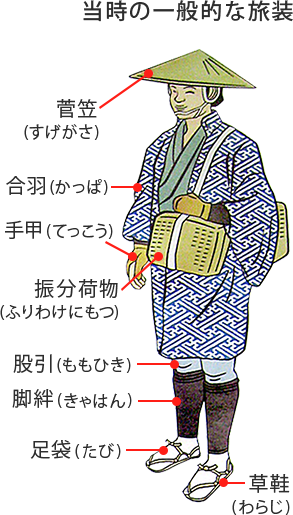

当時の旅は基本的に徒歩であったため、携行品はなるべく小さく

軽いものを使用し、荷物の数も多くならないように気を使いました。

ここでは当時のさまざまな旅道具を紹介します。

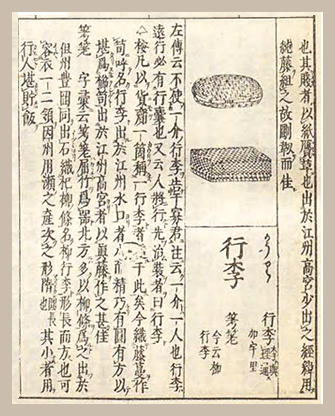

(東海道かわさき宿交流館蔵)

籠弁当ともよばれ、中身の本体が三段に分かれる

容器はブリキ製で漆塗りです。中央が膨らんだこの形はブリブリ型と呼ばれていました。籠は竹を網代(あじろ)に編んで縁は幅広い竹を回し留め金を付け、肩から下げて持ち運べるように提鐶 (さげかん) も

付いています。

(瀬戸曻氏蔵、料理監修:大久保洋子氏)

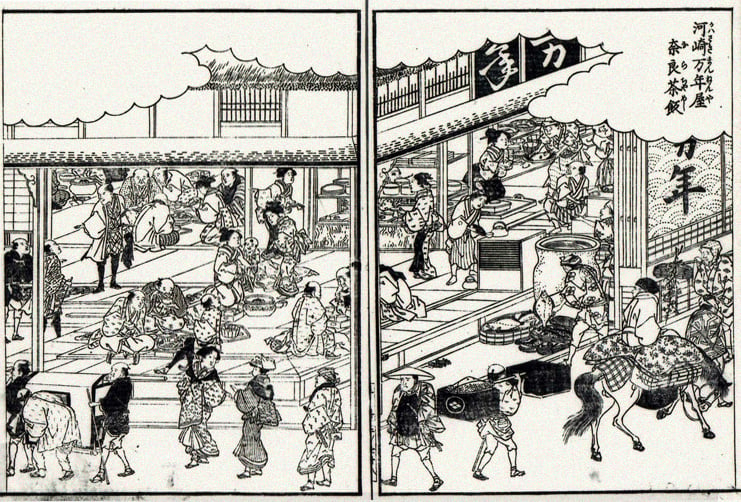

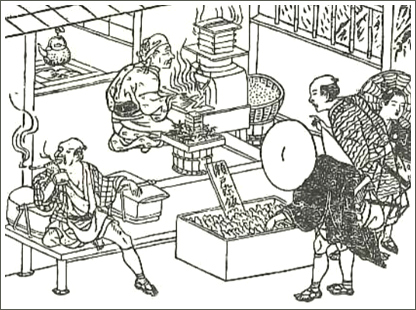

朝晩の食事は旅籠でとりますが、昼食は街道沿いにある茶屋と呼ばれる飲食施設で食べるか、出立前に旅籠で持参の弁当箱におにぎり等を詰めてもらったものを食べていたか、どちらかだったと考えられます。

古来より道中用の飯入れ

として重宝がられた。

(写真提供:たくみ工芸)

(国立国会図書館蔵)

17世紀半ば頃から庶民の食事は一日二食から三食になったといわれていますが、一回の食事は一汁一菜が基本でした。一汁二菜やお酒のつく旅の道中食は節供や祭りの時に食べる食事に準ずる

ハレの食事だったのです。

(写真提供:菓寮東照)

奈良茶飯は、いわゆる定食スタイルのはしりといわれ、茶飯 (お茶でごはんを炊いたもので奈良の精進料理が発祥)に豆腐汁、煮染等をセットしたものでした。明暦の大火(1657)の後、江戸の浅草金龍山門に奈良茶と名付けて売る茶店が出て盛況を呈したとあります。上方の文人井原西鶴の『西鶴置土産』元禄6年(1693)の中で「上方にはこんな便利なものはない」とあり、

江戸を出た弥次郎と喜多八も食べています。

当時の川柳の句集『誹風柳多留』より

当時の川柳の句集『誹風柳多留』より

今も昔も「食」は旅の何よりの楽しみでした。

どうせなにかしら食べるのであれば旅先では話しの

種になるように、その土地で穫れた食材や珍しい

料理などの名物を味わいました。

(国立国会図書館蔵)

東海道でも一二を争う名物で、当時はみそ仕立てで食べていたようです。

弥次郎と喜多八も丸子の茶屋で注文しますが、茶屋の夫婦が喧嘩になりあきらめています。

現在も慶長元年(1596)創業の丁字屋が営業を営んでいます。

桑名の蛤は江戸時代から全国に名が知られた名産で、徳川将軍家へも献上されていました。揖斐川・長良川・木曽川の木曽三川から流れ込む豊富な栄誉分で育った肉厚の身と濃厚な味が特徴です。

(国立国会図書館蔵)

「信長公記」の中で、天正十年(1582)瀬戸川の川端で酒宴をした際に出されたとの記載があります。山梔子(くちなし)で染めた糯米を蒸してすりつぶし、小判型に押し固め天日で乾燥させた携帯食でした。

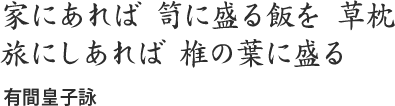

「乾飯 (かれいい)」とも書く古代からある携帯食です。蒸した米を水にさらしてから天日で干したもので、袋などに入れて持ち運び、水や湯で戻して食べていました。その歴史は古く、さまざまな書物や文献に登場します。

5世紀、弁恭天皇の使者が懐に糒を忍ばせる、とあります。

自分の家では器に飯を盛るのだが、今は旅先にいるので、ご飯を椎の葉の上にのせて食べている」という意味。

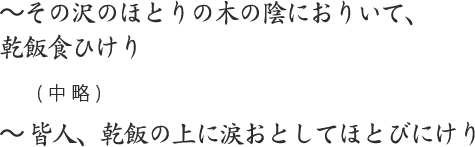

在原業平が東国下りの際、三河の国、かきつばたの咲く沢の

ほとりに座って食事をしているシーン。

京の都から離れた東国に行く寂しさの涙が乾飯に落ちた

ところを描いています。

( 人文学オープンデータ共同利用センター蔵 )

木曽街道贄川宿の宿帳に糒をふやかしすぎないように注意を促す記述があります。当時お金をかけずに旅行する際は糒を携行し、宿屋に着くと薪代を支払い、湯を湧かしてもらって糒を食べて寝るだけという宿泊施設(江戸時代の木賃宿)がありました。

1943年生まれ。一般社団法人日本家政学会食文化研究部会副部会長、一般社団法人和食文化国民会議理事。

群馬県出身。実践女子大学文家政学部卒業。博士(食物栄養)。専門は調理学・食文化論。