笠戸丸「JICA横浜 海外移住資料館所蔵」

日本人の平均寿命は長いだけでなく、自立して生活できる健康寿命も世界トップクラスです。この長寿を支えてきたのは、海、山、里の豊かな食材を活かした日本の食事であるといえるでしょう。

ヒトは長い歴史の中で、その地域の食環境に適応してきました。

ここでは生まれ育った地域と食環境が、ヒトにどのような影響を与えてきたのかをみていきます。

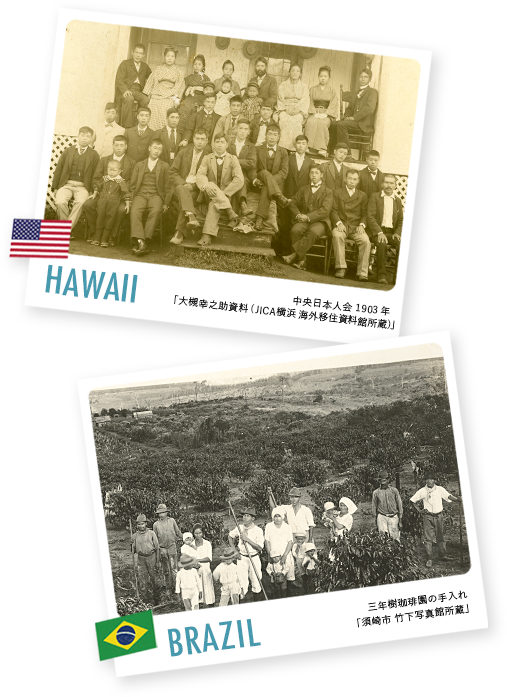

日本人は白人に比べ、動脈硬化症を発症する年齢が比較的遅いといわれます。ところがハワイで育った日系移民の二世は、一世である親に比べて発症年齢が若年化し、三世四世になると白人との差がほとんどなくなると報告されています。癌の罹患率を調べた研究でも、二世以降になると患者が増えました。これは親世代と異なり、子どもや孫たちが現地の食生活に同化したためと推測されます。

米国日系人のケースでは癌の罹患率が増加し、ブラジル移民においては肉中心の食習慣に変化したことで心筋梗塞が増え、平均寿命が10年以上短くなったと示されています。

日系移民が欧米の食生活を始めると生活習慣病が増加し、寿命が縮んでしまうという複数の研究報告から、日本の食事は長寿を導く健康食であると考えられるようになりました。

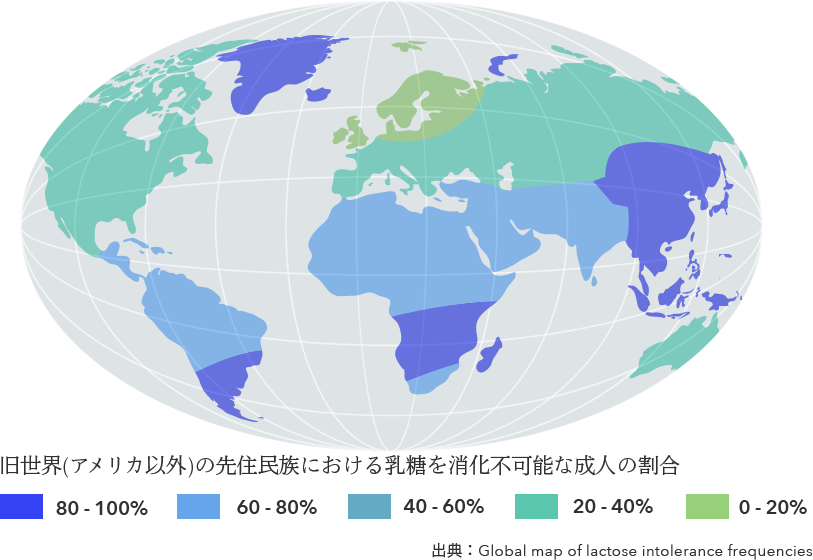

ほ乳類の母乳には「乳糖」が含まれています。ほ乳類は赤ちゃんのとき「ラクターゼ」と呼ばれる分解酵素によって、乳糖をグルコースとガラクトースに分解、吸収します。しかし離乳期以降はこのラクターゼが体内で分泌されなくなるため、乳糖の分解ができなくなります。そのため牛乳を飲むと下痢をしたり、お腹がごろごろしたりする日本人は少なくありません。

ところがヨーロッパの人々は、大人になってもラクターゼを分泌します。

彼らは寒冷で穀類の栽培が困難な環境において、乳製品と畜肉に依存した食生活にならざるを得なかったため、身体が適応したと考えられています。

ヒトはその地域の「食」に身体が適応し、変化していくといえます。

健康食として有名な地中海食の効果を検証したヨーロッパの研究でも、国別にその効果に差があるという結果も出ています。

出典:The NU-AGE Project

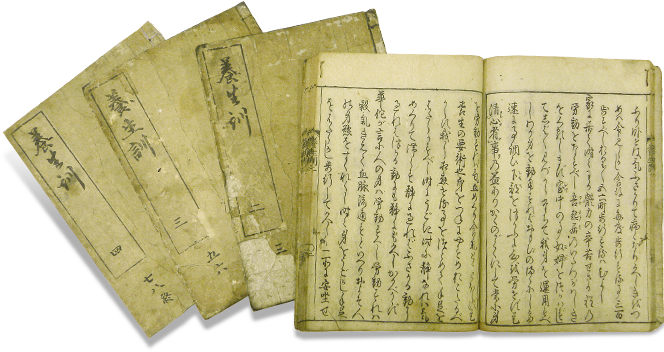

「養生訓」とは、江戸時代の儒学者貝原

益軒が著した健康(養生)の指南書です。

平均寿命が40歳前後だった江戸時代、

益軒自身が83歳で記しました。身体の養生だけ

でなく、精神の養生も説いている生活心得書として、

現在にも通じるメッセージがたくさん込められています。

「養生訓」貝原篤信編録

東京家政学院大学図書館大江文庫所蔵

「心気を養うことが養生の第一歩である。心をおだやかにし、怒りと欲を抑制し、憂いや心配を少なくして、心を苦しめず、気を痛めないことが、心気を養う大切な方法である。」(巻第一・九)

「すべての食事はあっさりした薄味のものを好むのがよい。味こく脂っこいものを多く食べてはいけない。」(巻第三・六)、「腹いっぱい食べると苦しく災いの元になる。」(同・八)、「五味を備えているものを適当に食べれば、病気にかからない。いろいろな肉でも野菜でも同じものを続けて食べると、それが身体にとどこおって害になる。」(同・九)

養生訓では過食の禁止について「病は口から」や「飲食は控えめに」、「腹八分の飲食」と何度も出てきており、重要事項であることが分かります。これは現代の食事指導の基本事項でもあります。

「食する時、五思あり。」(巻第三・十八)

- 五思:

-

- ①食を与えてくれた人に感謝

- ②食に携わる人々の苦労に思いを馳せる

- ③才能も徳も立派な行いも功労もないのにおいしいものが食べられる幸せ

- ④飢えている人もいるのに、十分に食べることができる幸せ

- ⑤五穀が取れていないため、昔の人は草木の実や、根を食べて飢えをしのいだことを思う

「貝原益軒肖像(部分)」貝原家所蔵

「五思」は、日本の食事の挨拶「いただきます」や「ごちそうさまです」にも通じる考え方で、

日本の食文化の理解や継承に役立つのではないでしょうか。

※出典:「養生訓 全現代語訳」伊藤友信訳

健康によいとされ、世界から注目される日本の食。

それが身体にどのようなよい影響を与えるのかについて、様々な研究が進んでいます。

ここでは 日本食の個々の食材の栄養素に着目するのではなく食事全体を丸ごと評価するという視点で「日本食」の健康有益性を見てみます。

日本に日本食があるのと同様に、それぞれの国には伝統を受け継ぐ食事があります。

日本食と米国食を比較する実験をラットで行ったところ、日本食は「糖・脂質代謝が活発化」、「内臓へのストレスや酸化ストレスが低い」、「コレステロールを排出する」といった健康によい特徴が認められました。日本食も米国食もPFCバランス(たんぱく質、脂質、

炭水化物)においては顕著な差がなかったことから、どのような食材を摂取したか等の

質的な違いが原因と考えられます。

- ご飯

- 切り干し大根と昆布の和え物

- 豚肉の生姜焼き

- みそ汁

- パン

- ポークビーンズ

- サラダ

- デザート

- コーヒー

- コーラ

日本食は1999年の国民栄養調査を、米国食は1996年のUSDA Continuing Survey of Food Intakes by Individuals を参考にして、それぞれ一週間分の献立を朝・昼・夕と作成。上記は夕食の献立から一部を紹介。

伝統を受け継ぎながらも、日本食は歴史とともに変化してきました。現代と過去の日本食を比較するマウスを使った実験では、1975年の食事に「肥満や脂肪肝、糖尿病発症のリスク減少」、「老化防止や寿命の延伸」という特徴が認められました。各年代の食事の栄養成分においては顕著な数値の差がなく、日米食事比較同様質的な違いと推測されます。

スマートフォンで閲覧時、この表組は横スクロールできます。

| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 朝食 |

ご飯 サケの塩焼き 納豆 白菜とモヤシのみそ汁 |

レーズンパン オムレツ ソーセージとキャベツのソテー 果物 牛乳 |

ご飯 アジの干物 アサリと小松菜の煮浸し 花豆の甘煮 ナスのみそ汁 |

トースト ベーコンエッグ フルーツヨーグルト |

ご飯 卵焼き 納豆 キャベツと油揚げのみそ汁 果物 |

トースト ゆで卵 ブロッコリーのツナサラダ 果物 牛乳 |

ご飯 アサリとキャベツの酒蒸し 納豆 豆腐と油揚げのみそ汁 |

| 昼食 |

きつねうどん 果物 |

チャーハン ワカメスープ |

焼きそば フルーツみつ豆 |

サツマイモご飯 高野豆腐の含め煮 豚汁 |

親子丼 紅白なます 佃煮 |

ご飯 ナスのそぼろ炒め ヒジキの煮物 |

サンドイッチ コンソメスープ 果物 |

| 夕食 |

ご飯 肉ジャガ モズク酢 キャベツと卵のすまし汁 |

ご飯 筑前煮 冷や奴 ホウレンソウと油揚げのみそ汁 |

ご飯 クリームシチュー 白菜と干しエビのお浸し キュウリとヒジキの和え物 |

ご飯 サバのみそ煮 五目豆 白菜とワカメのすまし汁 |

ご飯 アジの南蛮漬け みそ田楽 カボチャと小松菜のすまし汁 |

ご飯 カレイの煮付け おからの炒り煮 里芋と大根のみそ汁 |

ご飯 刺身 サツマ揚げと白菜の煮物 白和え |

国民栄養調査および国民健康・栄養調査に基づき、2005年、1990年、1975年、1960年、それぞれ一週間分の日本食の献立を作成。

この時代は「少し欧米化した日本食」といえます。最も健康的な食事として進化した、

1975年の日本食がもつ5つの特徴をみてみましょう。

いろいろな食材を少しずつ。

主菜・副菜合わせて3品以上。

「煮る」「蒸す」「生」を優先。

次いで「茹でる」「焼く」、

そして「揚げる」「炒める」。

大豆製品、魚介類、野菜(漬物含む)、

果物、海藻、きのこ、緑茶を積極的に

摂取。卵、乳製品、肉は適度に。

出汁や発酵系調理料(醤油、味噌、酢、みりん、お酒)を上手く使い、砂糖や塩の摂取量を抑える。

お米を中心として一汁三菜を

基本とし、いろいろなものを

食べること。

- 【疫学調査データ(日本人移民調査のケース)】及び【遺伝子レベルでの影響度(「日米食事比較」と「年代別日本食の比較」)】は東北大学大学院准教授都築毅氏の研究より引用。

- 「日米食事比較」と「年代別日本食の比較」は、凍結乾燥・粉砕した粉食でラットを3週間飼育し、遺伝子発現量を調査。

- 「遺伝子発現」とは…生物の皮膚や骨、筋肉、内臓を構成するたんぱく質は、代謝活動の中で日々新しいものへと作りかえられています。その活動において遺伝情報(DNA)をもとに新しいたんぱく質がつくられることを指します。

「食べ物としての米の基本」

「日本の食事の中心にある米」

「お米のコラム1〜3」

1943年生まれ。一般社団法人日本家政学会食文化研究部会部会長、一般社団法人和食文化国民会議理事。

群馬県出身。実践女子大学文家政学部卒業。博士(食物栄養)。専門は調理学・食文化論。

「日本の食事が身体に良い理由」

1975年生まれ。東北大大学院農学研究科准教授。愛知県豊田市出身。東北大大学院農学研究科博士課程修了。

宮城大食産業学部助手、同助教を経て2008年から現職。専門は食品機能学。