近年、長寿食として世界から注目を集めているのが、日本の伝統的な食事です。

動物性脂肪が多くカロリーオーバーになりがちな西欧料理に比べ、日本の食事は

魚や野菜が中心でヘルシーだと受け止められています。長い歴史の中で育まれ、

日本人の長寿のもととなった日本の食事(=和食)には、健康な食生活のヒントが

詰まっています。

平成25年12月4日、「和食:日本人の伝統的な食文化 - 正月を例として」は、

ユネスコの無形文化遺産に登録されました。

豊かな自然からもたらされる食材本来のおいしさを引き出し、季節を表現する

美しい盛り付けの和食は、世界から注目を集めています。また一汁三菜を

基本とする日本特有の食事スタイルは、栄養バランスを取りやすい点でも

評価されています。

※農林水産省ホームページより

厚生労働省が公表しているデータ(平成29年)によると、日本人の平均寿命は、男性81.09歳、女性87.26歳で、

世界的にもトップクラスです。日本人の平均寿命が長い理由は和食にあるといわれています。

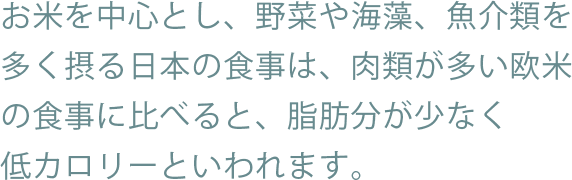

和食はごはんを中心とした穀物と魚の摂取量が多く、動物性脂肪の摂取量が

少ないという特長をもっています。

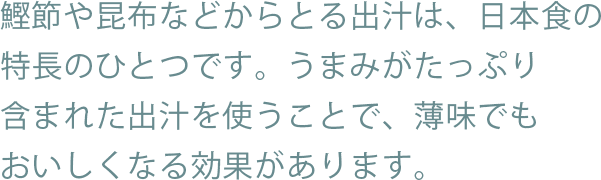

和食特有の鰹節や昆布などからとる出汁の「うま味」は、

動物性油脂の摂取を少なくし、日本人の長寿や肥満防止を支えてきました。

豆腐、納豆、味噌をはじめとする「大豆製品」を食べると、

動脈硬化になりにくいといわれています。

また、緑茶はカテキンやビタミンCなどの「抗酸化物質」を含むため、

緑茶を飲む習慣は動脈硬化やがんなどを予防する効果が期待できます。

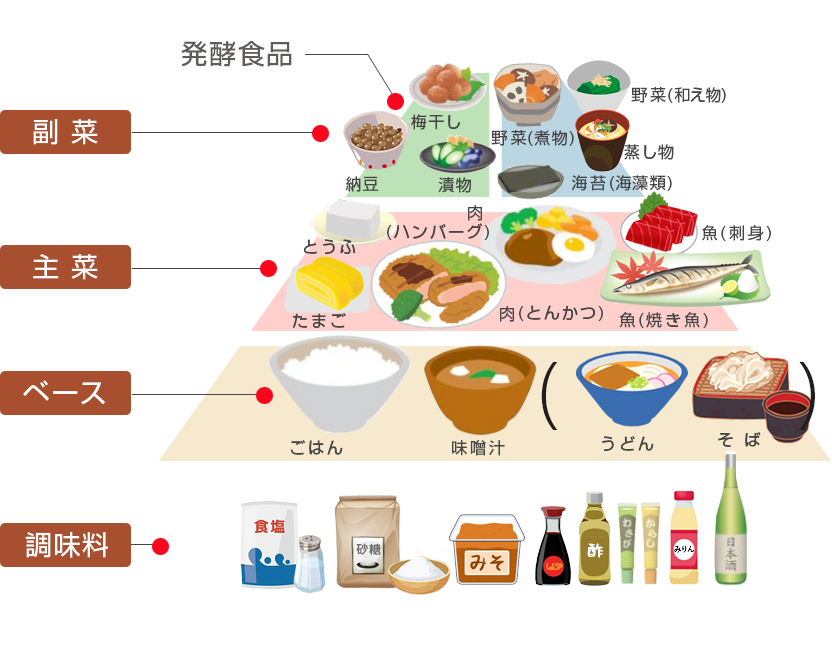

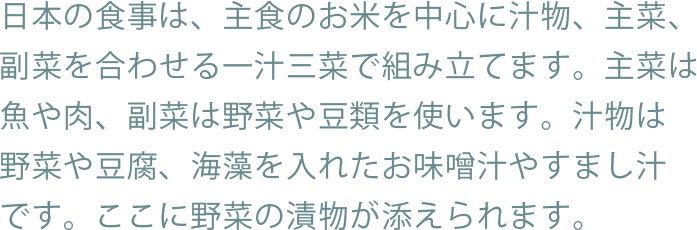

和食は、ごはんとお味噌汁 (汁物) がベースとなり、そこに主菜と副菜を加えた献立が基本です。

ごはんは淡泊な味わいのため、和洋中どんなおかずとも相性がよく、それが和食の多彩な

バリエーションを生み出しています。

毎日の食事に飽きることなく、様々な食材の栄養をおいしく摂るために、私たちの祖先が

長い年月と経験の中で知り得た食の知識のすべてが、和食に表現されているのです。

日本の大豆は、縄文時代に栽培が始まっていたことがわかっています。

「古事記」に登場した大豆は、その後奈良・飛鳥時代には

味噌や醤油の原型となる「醤(ひしお)」の原料となりました。

鎌倉時代以降は、禅僧の食事がもととなり、豆腐、味噌、

醤油が広く作られるようになりました。

長い間、動物の肉を食べる習慣がなかった日本では、

大豆製品は良質なたんぱく源として重宝されてきたのです。

たんぱく質は筋肉や内臓、新鮮な血液と丈夫な骨の材料となり、

私たちの身体をつくります。私たちの身体のたんぱく質を構成している

20種類のアミノ酸のうち、9種類を「必須アミノ酸」といいます。

この必須アミノ酸は体内で合成できないため、食事から摂らなければ

いけない栄養素です。

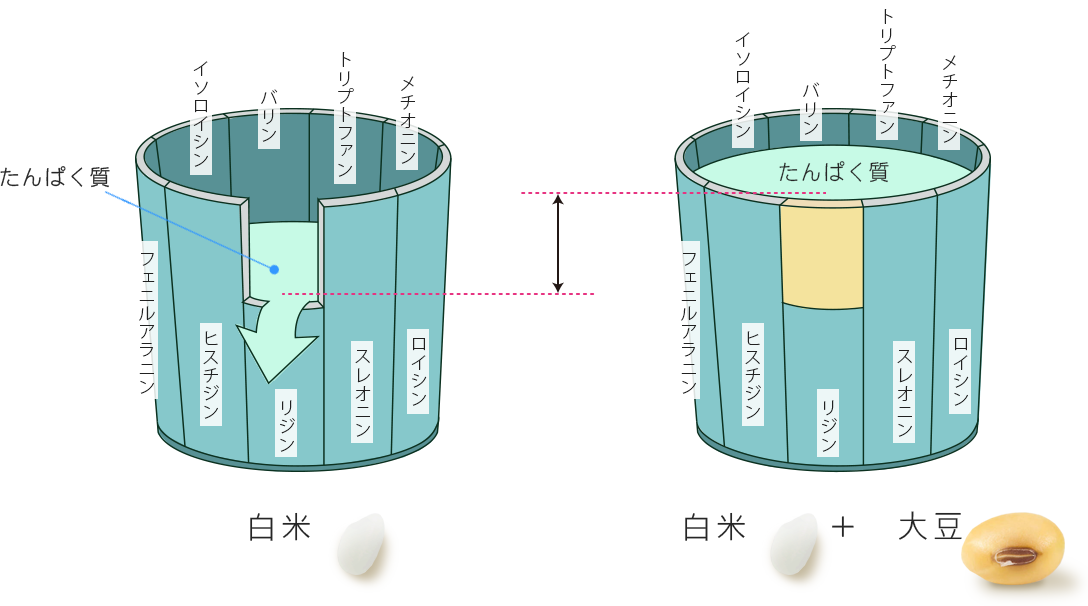

必須アミノ酸はバランスよく摂ることではじめて、十分なたんぱく質をつくることができます。

9種類のうち、どれかひとつでも少なければ、他が多くても十分なたんぱく質をつくることが

できないのです。

必須アミノ酸の仕組みを桶に例えてみてみましょう。9枚の板で桶を作ったとします。9枚の板が

同じ高さなら問題ないのですが、中に一枚だけ短い板があると、そのために中の水 (たんぱく質) を

十分にためることができません。最も少ない必須アミノ酸に合わせた量のたんぱく質しか

つくることができないのです。

白米の場合、9種の必須アミノ酸は豊富ですが「リジン」が足りません。

一方大豆はすべての必須アミノ酸を満たしています。

そのため白米に大豆を

組み合わせることで、必須アミノ酸をバランスよく摂ることができるのです。

和食の基本であるごはん(白米)とみそ汁(大豆)は、

必須アミノ酸の基準値をクリアできる素晴らしい組み合わせなのです。

日本では大豆から多種多様な加工食品が作られています。

和食の調味料として欠かせない味噌や醤油、発酵食品である納豆、

豆乳をにがり(塩化マグネシウム)で固めた豆腐などがあります。

1956年、農林番号品種として登録された「コシヒカリ」は、平成29年現在、作付面積の約36%を占める、日本でもっとも作られているお米です。

品種登録されたばかりの頃は、美味しいけれど病気に弱く倒れやすい (収穫が大変)ため、自家消費や縁故米で細々と栽培されていました。

ところが1969~1970年頃になると米の供給が過剰となり、国は減反へと舵を切りました。米はそれまでの量から質への転換を迎えたのです。その後コシヒカリは食味だけでなく、貯蔵性が高い(古米でも美味しい)、気温の高低いずれにも強い等、品種登録時には解明されていなかった特性が明らかになり、徐々に栽培されるようになっていきます。そして、品種登録から23年を経た1979年に作付面積が日本一となりました。

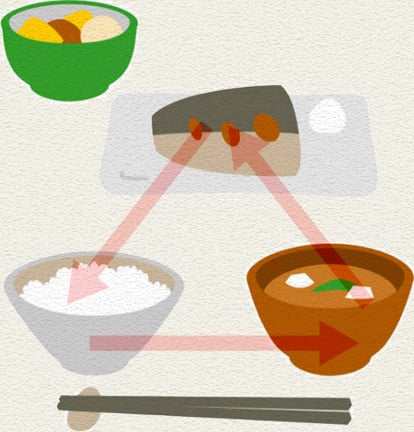

日本の食事はごはん、汁、漬け物、おかずのすべてが同時に並びます。それぞれの料理を順番に少しずつ食べ進むことを「三角食べ」といいます。これは料理のおいしさを引き出す日本独自の食べ方なのです。

「三角食べ」のコツは「ごはんを食べて、汁をいただき、またごはんに戻る。次はおかずを食べて、またごはんに戻る」という、ごはん中心の食べ方です。日本独自といわれるこうした食べ方には、次のような長所があります。

どんなおかずとも合うシンプルな味わいのごはんを一緒に食べることで、

最後まで飽きずにおいしく食事を楽しむことができるのです。

のり弁当は、日本を代表するお弁当として人気があります。

このお弁当こそ、日本人の「口中調味」を前提にしてつくられたものではないでしょうか。

ふっくらと炊きあがったごはんの上に「おかか (もしくは刻んだ昆布)」を敷き、「海苔」を

かぶせます。その上に盛りつけられているのは、「白身フライ」「ちくわの天ぷら」「きんぴら

ごぼう」「漬物」です。ふたを開ければ「海苔」と「おかか」のおいしさがしみ込んだごはん。

それだけでもおいしいのですが、そこに「白身フライ」と「ちくわの天ぷら」「漬物」が

加わることで、おいしさの相乗効果が生まれます。

ごはんにぴったりなおかずの取り合わせを手軽に味わえるのり弁当は、

日本を代表するソウルフードのひとつと言えるでしょう。