日本的稻米種植從大約3000年前開始傳承至今,眾多先人們為了在狹長的國土上種植更多稻米而投注心血。

如同記述日本國成立經過的《古事記》一書中,記載著「豐葦原瑞穗國(意指大量種植新鮮飽滿稻米的國家)」,稻米自古以來就是象徵日本的作物。

本文將透過歷史、文化及美麗的景觀,介紹本地區多樣化的稻米文化。

「從後樂園遠望岡山城」(岡山市)©岡山縣觀光聯盟名列「日本三名園」之一的後樂園,是岡山藩藩主池田綱政任命津田永忠建造的迴遊式庭園。據傳為了後樂園的建設,暫停了當時正進行中的圍海造田工程(圍墾)。花費大約三年時間,在元祿13年(1700)大致完成其模樣。

岡山縣輪廓近似正方形,北邊是海拔1,200m以上高山林立的中國山地,沿著東西方向延伸。從中國山地往南部方向,地勢坡度趨緩,當中形成高原地帶及盆地,越過岡山平原後,臨至瀨戶內海。三大河川的吉井川、旭川、高梁川,源自中國山地,在岳陵地帶形成小溪谷後,緩緩流經平原地區,最後注入瀨戶內海。

由於降雨量少,岡山縣擁有「晴天之國」別名,瀨戶內海側的平原地區,年降雨量約為1000~1300㎜左右。(日本全國平均降雨量1600~1800㎜)然而,愈往中國山地方向降雨量就愈多,山岳地帶降雨量可達2000㎜,寒冬期間甚至被稱為「百日雪之下」。

自古以來,山陽道連接了當時政治中樞的畿内地區與東亞關隘的大宰府及那之津(博多),岡山縣同時也是山陰地區連接海與陸時的中繼站,為重要的軍事要地。山陽道與瀨戶內海航路曾是商貿物流的一大動脈,出雲街道與三大河川的南北交流極為繁盛,作為物資商船出入的下野津、牛窗等港口城鎮也繁榮一時。

從江戶時代盛產的棉花、藺草等經濟作物起步,發展出紡織輕工業的基礎,也影響了戰後的工業化發展。近代以後,由於岡山縣擁有連繫東西南北的鐵路網,又在臨海地區興建了工業區,逐漸成為瀨戶內地區的代表城市。

下)「陶棺」(赤磐市彌上古墳)

照片提供:岡山縣古代吉備文化財中心 造型獨特的祭器及棺材,訴說著本地區的特有文化。

稻作約在3000年前傳入九州北部,瀨戶內地區則從2600~2700年前左右開始耕作稻米。彌生時代前期的津島遺蹟,就是直接利用自然地形建造水田。利用地面的些微坡度,以田畦隔出小塊水田,讓注水工作更有效率。每個區塊皆是反映地勢傾斜度的細長形狀,面積從數平方公尺至70平方公尺不等。

但在百間川原尾島遺蹟所發現的彌生時代後期的水田,則是一塊塊幾近均一正方型水田整齊相連,甚至可發現將標高較高的區域剷平後,將水田拓展至此的跡象。一般認為,有兩種原因形成這前後時期的水田差異,一是隨著人口增加,稻米的需求也跟著提高;其次便是由於各種鐵器的普及讓大規模的土地建設得以實現。當時的百姓習得全新的稻作技術及土木工程技術後,以增產稻米為目標,將平原地區陸續改造為水田。

下)「百間川原尾島遺蹟」(岡山市)

照片提供:岡山縣古代吉備文化財中心

照片提供:株式會社FUJITA地質

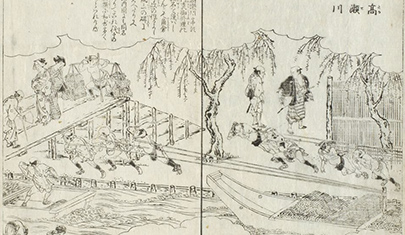

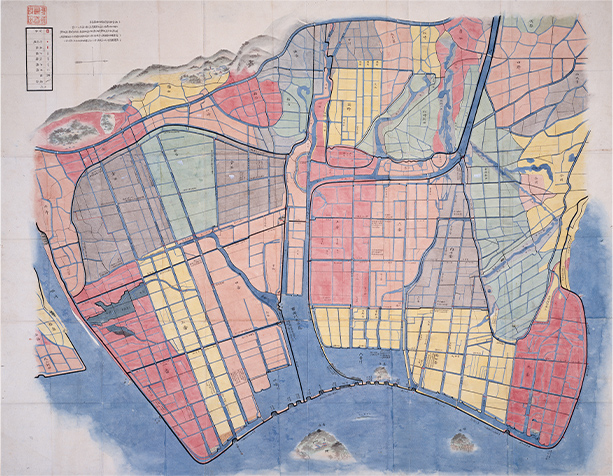

古代的兒島灣是有「吉備穴海」之稱的廣大內海,現今的兒島半島在當時仍是一座島嶼。由於河川載運的土砂堆積及瀨戶內海的巨大潮差所致,當時內海的所在位置漸漸形成泥灘,6世紀左右發軔的吹踏鞴煉鐵所排出的土砂,讓該處的陸地化持續演進,至戰國時代,已演變成可步行橫渡的程度。

照片提供:岡山大學附屬圖書館館藏

進入江戶時代後,兒島灣開始進行新田開發,陸地化的區塊往離岸方向延伸,但即使到了江戶時代初期,新田開發的規模仍僅止於4~50町步(約1公頃)的程度。17世紀後半,由於領土內的人口增加,岡山藩為了穩定財政,開始著手大規模的新田開發,藉以謀求增加稅收(增加年貢)。

對圍墾地的新田開發而言,排水是重要關鍵。奉命進行新田開發的津田永忠開發了一種排水方法,利用洩水門隔斷設於河口的滯洪池,讓來自上流的水滞留於此,並在低潮期打開洩水門排水,貞享2年(1685),津田永忠成功開發幸島新田(約560町步)。緊接著,在元祿5年(1692)完成沖新田(約1920町步)的開發,為岡山藩的財政作出極大貢獻。

被藩主池田光政譽為「其才華,國中無雙」的津田永忠,其貢獻不僅止於新田開發,還有後樂園及閑谷學校的建設、開鑿倉安川及百開川的治水建設、牛窗港的港灣整治等,眾多留存至今的成就皆出自其手,是日本眾所皆知的偉人。

生歿年:寛永17年(1640)~ 寶永4年(1707)

其後,至18世紀前半為止,岡山藩的圍墾事業一度停滯,但在明治12年(1879),源於失去職位、地位的士族們的請願,重啟圍墾的議題重新浮上台面。在大阪富商藤田傳三郎的資金援助及荷蘭工程師默爾德的指導之下,自明治32年(1899)開始的圍墾工程,於昭和32年(1957)宣告完成。圍墾面積達5,676公頃,實現了4,263公頃的水田開發。

此外,為確保該廣大區域的用水無虞,昭和25年(1950)起開始了「兒島灣淡水湖化工程」,昭和37年(1962),以長達1,558公尺的堤防隔絕出1,088公頃的巨大淡水湖──兒島湖,工程終告完成。

下:「經圍墾建設開拓的兒島湖周邊農地」 照片提供:岡山縣

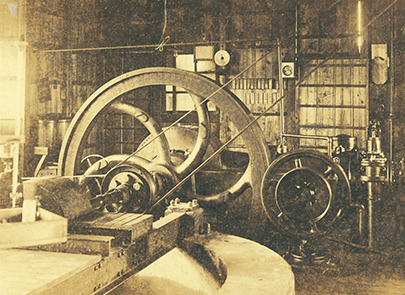

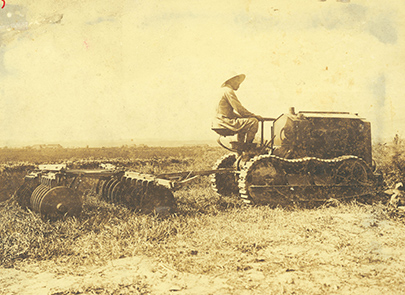

下)「昭和初期引進兒島灣圍墾地的曳引機」

照片提供:岡山縣立興陽高校 從幕末到明治時期持續開發的興除村,在戰前擁有最先進的機械化農業。大正時期引進以畜力為動力的揚水機等技術,大正13年(1924)以後,以石油發動機讓作業工程接連邁向機械化,昭和14年(1939),此地擁有的耕耘機占全日本的15%,總共有423台的耕耘機在此運轉。擁有如此背景的岡山,成為日本史無前例的機械化農村,不僅領導日本農業,也是農機具生產的搖籃。

下)「大垪和西的梯田」

s©岡山縣觀光聯盟 吉備高原一帶有大量梯田分布,總面積是全日本第二大的規模。當中甚至有千年以上歷史的梯田,也留存許多灌漑用的儲水池。

專欄:吉備糰子

以桃太郎傳說聞名的岡山縣,其故事原型來自此地的神話,相傳名為「溫羅」的百濟王子又稱吉備冠者的鬼神(異族),被孝靈天皇皇子也是四道將軍之一的吉備津彦命擊退。桃太郎腰間掛著的,就是吉備糰子。

岡山山間地區(高原地帶)種植包含黍、粟米、蕎麥等雜穀。吉備糰子自古便極為知名,文獻(「陰涼軒日錄」明應元年(1492))中也出現「日本第一的黍糰子」這樣的記載。其後,由於安政3年(1856)創業的廣榮堂銷量極好,讓吉備糰子的知名度遍及全日本。

囊括海岸線至山地的豐富地形,孕育出岡山的飲食文化。平原區氣候相對溫暖,受惠於瀨戶內的豐富海鮮食材,而北邊被稱為「百日雪之下」的積雪地帶,連水田的冬季裏作也無法耕種,至昭和中期為止,以燒荒農業種植栗米、蕎麥、紅豆、油菜、蒟蒻芋等作物。此外,山菜、蕈類及筍類也是常食用的食材。吉備高原的丘陵地帶從很早的時期便有梯田、儲水池的建設,種植麥、番薯、粟米、黍、玉米、蕎麥等旱田作物當作糧食。南部平原區的稻米耕作地帶,會吃冬季裏作的麥加入米飯的麥飯,番薯則是僅次於麥飯的重要糧食。

左)「小麥糰子汁」(吉備高原地區)/ 右)「夏季晚餐」(南部平原・丘陵地區)

上)「小麥糰子汁」(吉備高原地區)

下)「夏季晚餐」(南部平原・丘陵地區)

也常見糰子、麵類等的麵食。

「箭筍米糠煮」(山間地區)

將日本箭筍──根曲竹放入米糠及味噌中燉煮。是插秧時期常吃的食物。

・中國山地的「燒米」

利用容易種植於高冷地帶水田的青米所製。用大鍋熱炒用水浸泡一天一夜的稻穀,趁熱搗碎後,壓成扁平狀。需先澆入熱水或番茶後才食用。

北部山間、高原地區祭典中不可或缺的「鯖魚壽司」

南部地區的食用魚可從瀨戶内海捕獲,但北部山區吃的則是日本產的鹽漬魚或淡水魚。

照片皆來自農文協的收藏。

安政6年(1859),篤農家・岸本甚造在參拜伯耆大山的回程途中,發現一種穀粒特別的稻穗便帶回家栽種,這是以酒米聞名的「雄町米」的起源。江戶中期以後,民間盛行以村落為單位,前往各地寺社佛閣或靈山進行信仰之旅,在旅途中發現優良的稻種並帶回家的作法,亦是十分常見。由此培育而成的稻作,其後人們便以地名「雄町」稱呼。

雄町米的特徵,就是稻米中心被稱作「心白」的澱粉部位又圓又大,容易製作出優質的米麴並促進發酵,是適合用於製酒的米=酒米品種。酒米品種中的代表酒米──山田錦或五百萬石,亦承繼了雄町的血緣。

鹽資源的確保,是日本自古以來的重要課題。雖然日本四面環海,但要讓鹽濃度3%的海水在多雨潮濕的氣候中結晶化,需要大量人力。為了利用陽光、風力等自然力量,從鹽濃度高的海水製鹽,江戶時期開發出揚濱式鹽田及利用潮汐漲落的入濱式鹽田,進入昭和時期,則開發了流下式鹽田。瀨戶内海沿岸的睛天日數多,適合製作鹽田,瀨戶内航路的海上運輸,為鹽巴提供了成本低廉又能大量輸送的供給手段,因此,江戶末期,此地的鹽生產量占了全日本的8~9成。其後,昭和47年(1972),製鹽產業引進一種利用電極與離子膜濃縮海水鹽分的方法,成本低廉,讓傳統鹽田就此迎來終結。

岡山以白桃、麝香葡萄等高級水果而聞名。適合果樹栽培的溫暖氣候及先人們的努力,成就岡山縣水果栽培的歷史。

明治8年(1875),從中國引進上海水蜜桃、天津水蜜桃等品種後,以此為契機,岡山正式開始水蜜桃的栽培及品種改良工程,明治28年(1895)開發出新品種「金桃」,明治34年(1901)堪稱水蜜桃代名詞的「白桃」誕生。為了培育出連外觀也美麗至極的美味水蜜桃,岡山開發出一種名為套袋栽培的種植手法。

同時的明治8年,官有林野向民間出售而開始的葡萄栽培,經過不斷地反覆摸索,在明治19年(1886)嘗試以玻璃溫室進行栽培,明治21年(1888)成功收穫「亞歷山大麝香葡萄」。該品種如今已是岡山葡萄的代名詞。

©岡山縣觀光聯盟

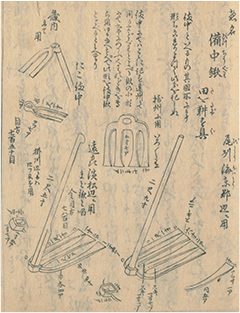

專欄:製鐵的土地與文化

吉備地區有一句和歌枕詞──「吹真金(鋼鐵)」。日文「真金」意指優質的鐵,「吹真金」則是一種名為「吹踏鞴」的製鐵方法。由於臨近優質砂鐵與鐵鑛石的產地及作為燃料的木材供給地,交通網路完善,中國山地一帶自古以來直到明治時期,一直都是鐵的主要產地。

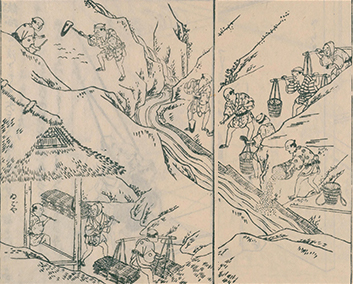

「吹踏鞴」製鐵需要大量的砂鐵及木炭。砂鐵取自鏟削高山所得的土砂,其含量約在1~3%左右,其餘土砂則流向河川。因此,土砂滯留河口附近,形成平淺的海灘,不久之後,被稱為「吉備穴海」的地區便開始了圍墾工程。從早島、玉島、兒島等現代地名中,仍可窺見這些地方曾為島嶼的痕跡。

此外,鋤、鍬之類的鐵器出現,為古代農業帶來不可估量的貢獻。甚至讓古墳、灌漑水路建設這些大型土木工程得以實現。

「日本六古窯」之一,擁有長達千年的傲人歷史,為最古老的陶器。僅以窯燒製,不上任何釉藥,也不施加彩繪,是備前燒的一大特色。備前燒的完成模樣,會隨著土的性質及溫度變化而改變,因此,沒有兩個完全顏色相同、紋路相同的備前燒。備前燒需花費1~2週的時間高溫焙燒,因此擁有據稱「摔也摔不壞」的堅固

元祿年間(1688~1704),備中地區興起一種走訪莊頭的藥物販售方法,可說是現代家庭配置藥(寄藥包)文化的起源。將藥品統一寄放在各地莊頭等村莊有力人士處,讓村民可在此購買,有如代理銷售店的機制。越中富山藥販子之間津津樂道的「還魂丹」,是由備前的醫生萬代常閑在長崎旅行之際傳授給熟稔的富山藩士,並在富山藩的庇護之下擴大販售。

岡山縣的藺草起源十分古老,曾從5世紀半的古墳中挖掘出以藺草編製、近似疊蓆的古物,從留存的歷史記錄中發現,8世紀備前國曾有一位名為秦刀良的人物因製作疊蓆的功績而被授予官位,由此可知,當時已存在利用藺草的加工技術。室町時代末期,疊蓆成為書院建設不可或缺的必需品,需求量大增,江戶時代,藩也將疊蓆當成一種經濟作物而鼓勵種植藺草,進而成為岡山的特產。明治時期,以藺草加工而成的「花莚」成長為出口10品項之一,出口販售至世界各國。

瀨戶內地區流行荒神信仰,其中又以岡山縣尤為盛行。荒神是融合佛教、神道及土著信仰的神明,10月眾神前往出雲旅行而不在此地的期間,為了確保這段期間荒神不會鬧事,需奉獻「神樂」的歌舞演奏。現今流傳的備中神樂,主要是江戶末期國學者──西林國橋以「日本書紀」及「古事記」的神話為基礎而創作、娛樂元素較強的舞蹈。

西大寺開基於天平勝寶3年(751),是一座歷史悠久的寺廟。會陽在每年2月第三個星期六舉行,祭典上會有一萬位裸著上身的男子相互爭奪成對的二根「寶木」,堪稱天下難得一見的奇祭。相傳在永正7年(1510)的新年,群眾為了名為牛玉紙的護身符蜂擁而至,寺廟方就把寶木投擲至人群中,成為會陽裸祭的起源。爭奪戰結束後,福男將授予的寶木插入盛滿一升枡新米的容器中。此時從木枡滿溢出來的米,象徵著五穀豐收、子孫滿堂的福祐之力。

下)「會陽福祐的桝米」

照片提供:西大寺

專欄:山陽道與瀨戶内海航路

瀨戶内海航路自古以來便是連接北部九州與畿内的主要航道。在津令時期制訂了以陸上交通為主的七道行政單位,國家轉為整頓驛站設施;然而進入8世紀以後,運輸能力勝出的海上交通成為主角,瀨戶内航路再次擔任物流運輸的重要角色。

平安時代末期,平清盛為加強日宋貿易,開始整頓港口並進行瀨戶的開鑿工程。在室町幕府時期的日明貿易中,瀨戶内航路同樣大大活躍。

江戸時代制定五街道後,山陽道成為了交通要道與支線,用於西國大名的參覲交替。瀨戶内海航路的玉島、下津井、牛窗等地曾作為北前船的中繼站而繁榮發展。旭川、吉井川、高梁川的船運也十分發達,高梁川支流的倉敷川被當作運河使用,倉敷也因而成為商業的中心地。在圍墾地區進行大規模的新田開發,盛行栽種米、麥、棉花、藺草、菜籽油及大豆等經濟作物。特別是棉花的種植,雖然促進了棉花紡織業的發達及商品經濟的發展,但是北前船從北海道運來的鯡魚粉,是不可或缺的肥料。由於大坂的經濟據點化及西廻航路的開發,瀨戶内海的海運經濟迎來飛躍性成長。

進入明治時期,直到明治10年代皆由帆船航行,然而,由於蒸汽船的出現及明治20年代整頓山陽鐵路等,帆船時代的靠港地區日漸沒落。另一方面,在都市周邊,以江戶時代棉花紡織業為基礎而發展成形的紡織業等輕工業日漸發達,之後,化學工業、造船業等產業興起,影響了戰後臨海地區的重化學工業發展。

昭和47年(1972),山陽新幹線岡山站通車,昭和63年(1988)瀨戶大橋通車,岡山交通四通八達,成為中國地區東部的交通要衝。