日本的稻米種植從大約3000年前開始傳承至今,眾多先人們為了在狹長的國土上種植更多稻米而投注心血。

如同記述日本國成立經過的《古事記》一書中,記載著「豐葦原瑞穗國(意指大量種植新鮮飽滿稻米的國家)」,稻米自古以來就是象徵日本的作物。

本文將透過歷史、文化及美麗的景觀,介紹本地區多樣化的稻米文化。

「薩埵峠」照片提供:公益財團法人駿河企畫觀光局: 深入駿河灣的薩埵山山腳最高處,有東海道本線、國道1號、東名高速公路途經此地。這裡也是歌川廣重的東海道五十三次「由井」中的美景,過去是東海道險要之地。

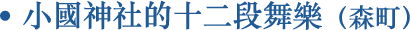

靜岡縣大致位於日本中央,全縣(東西155km、南北118km)有自遠州灘、駿河灣到伊豆半島近海綿延約500km的海岸線,及富士山到南阿爾卑斯赤石山脈等山巒,擁有海、山、湖泊等得天獨厚的大自然環境。

直到近年,平均氣溫為16℃,全年降雨量2300mm,高於全日本平均值(約1600mm),除北部山岳地帶外皆為溫暖的海洋性氣候。冬天多為乾燥晴天,平地也不太下雪,因此自古以來就栽種包含水稻在內的多種作物。

靜岡縣位於江戶(東京)與上方(京都、大阪)中間,為東西文化交會點,位置重要,自古以來駿河、遠江、伊豆三國鼎立,各有各的生活文化。文化交流不僅止於東西,也經由駿河到甲府的身延街道、遠江到信濃的秋葉(信州)街道,存在於南北之間。

位於靜岡中央,過去為駿河國國府,因此也稱為駿河府中,簡稱駿府,自古以來就是東西交通要衝。慶長12年(1607)起做為大御所(退隱的將軍)的德川家康身居駿府,當時的駿府城下繁華程度不下於江戶。利用位於北部山脈與海洋之間的複雜地形,栽培茶葉、蜜柑等商品作物,同時駿河灣豐富的海味也遠近馳名。

「遠江」的由來是相對於離首都近的琵琶湖(近淡海・Chikatsuahaumi)被稱為「近江」,離首都遠的濱名湖(遠淡海・Tohotsuahaumi)就是遠江了。濱名湖是淡水和海水混合的半鹹水湖,可捕撈豐富的魚貝類,也盛行養殖鰻魚、鱉、香魚等。此外本地區自江戶時期的綿織物業發展出高度產業技術,纖維、樂器、運輸機器等工業發達,孕育出許多全球知名的企業。

伊豆區域指位於靜岡縣東隅的伊豆半島全域,由與箱根相連的山岳地帶深入太平洋而形成。當地居民以漁業和林業為生,並有許多水量豐沛的溫泉地。具有包含下田港在內的許多避風港,對於要進入江戶的船舶來說,是極重要的中繼地。

富士山麓地區為典型的火山灰地帶,高海拔地區為闊葉林,低海拔地區則盛行農耕。受惠於豐富的富士湧泉水與深良(箱根)用水(灌溉渠),江戶時期也已開始開發水田。

北遠地區在行政區域上屬濱松市,但自古以來就有不同於平原的生活方式,留有濃厚的中世以來的風俗。包含愛知縣三河地方與長野縣南部在內的這些地區被稱為三信遠,形成一個文化圈。

日本第一個國產麵包

眾所周知幕末的伊豆韮山代官江川英龍除了有良好的行政手腕,對於當時迫切的課題亦即海防,也實施軍政改革等,多才多藝。此外他還有一個知名事蹟,就是烤出日本第一個麵包(接近硬麵包),做為士兵的口糧。天保13年(1842)4月12日是他烤出第一個麵包的日子,所以每月12日被定為「麵包日」。

江川家是鎌倉時代持續至江戶時代的名門,江戶時代做為旗本(將軍家的直屬武士)世襲天領伊豆的代官(地方官)。

約3000年前傳至日本的水田稻作,據說公元前3世紀左右在此地區普及開來。昭和18年(1943)在軍需工廠建設預定地發現的登呂遺跡,是日本國內首見的水田遺跡,同時也發現當時的居住地區,被視為是漫長的彌生時期的典型農村。已知公元1世紀左右開始持續300多年的歷史中,幾經洪水侵襲變遷,有時只有水田,有時是水田和居住地區。

彌生時代後期到平安時代的複合遺跡,出土許多可了解彌生時代生活的粗陶器或木器等生活用品、農耕用道具類、高架地板建物的建築材料與居住地穴的遺蹟等。

江戶時代初期也是各地河川治水與新田開發的時代,富士川也因築了雁堤(Kariganedutumi),左岸(東岸)下游區域得以開發為新田地帶。雁堤之名來自堤防形狀有如雁飛行時的隊伍,全長達2.7km。

古郡重高為開發新田,開始著手堤防工程,元和7年(1621)築防砂堤,名為一番出堤、二番出堤。傳至其子重政,被任命為加島代官,繼續發揮手腕在此地開發新田。重政死後,其子重年為減緩富士川水勢,起意建造河川氾濫時可滯洪的廣闊滯洪區,於延寶2年(1674)築逆L型的堤防。

雁堤歷經古郡家三代耗時50多年,花費龐大費用,集結治水功夫,終於建築完成。之後富士川流路穩定,不再為氾濫所苦的加島平原搖身一變,成為號稱「加島五千石的米鄉」的豐沃土地。

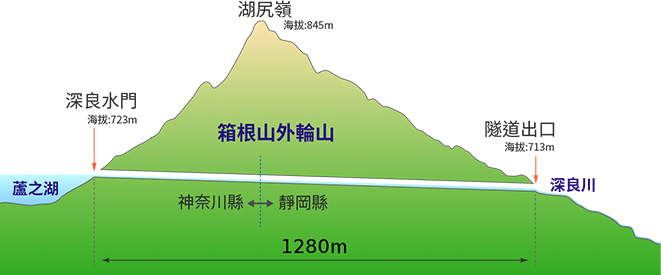

寬文6年(1666)開始一項大工程,在箱根外輪山挖隧道,以將蘆之湖的水運往靜岡縣山腳下的原野。工程由用水的兩側進行,歷經4年的歲月,完成深良用水(灌溉渠)。全長1,280公尺規模的隧道由兩側開挖,會合時誤差竟只有1公尺左右,這種高精度的測量技術讓人瞠目結舌。這條灌溉渠拯救了農民不再受干旱之苦,至今仍是富士山麓東側一帶田地的重要水源。

出處:維基百科

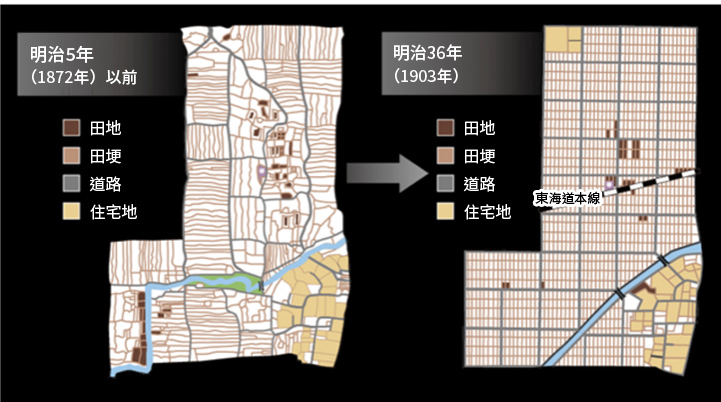

江戶末期左右起各地為獲得更多收成量,導入旱田馬耕,但新農法的前提是整頓耕作基礎的耕地。在明治20年(1887)的田區修改和明治32年(1899)的耕地整理法之前實施的是名倉太郎馬的靜岡式耕地整備。明治5年(1872)他改良自家水田的彎曲道路、田梗,成為直線狀的水田區劃。直線化後耕作、除草作業更有效率,灌溉與排水也更順暢,通風變好減少病蟲害等,效果絕佳。當然收成也增加了,村人看了紛紛表示肯定,隔年明治6年開始彥島村(現袋井市、磐田市)全區44町步開始進行耕地整理。

靜岡縣北部有南阿爾卑斯與富士山相連的山岳地帶,形成山腳平緩平原的中山間地帶,以及更下方的平原地帶。綿長的海岸線旁的平原地帶是自古以來的稻作水田地帶,以登呂遺跡為代表,北部的山岳地帶則殘留著用於小芋頭、蕎麥、麥等為代表的燒墾農耕文化。溫暖地區很早就導入的水田農業與嚴寒之地的山岳農業,亦即彌生文化與繩文文化,一直共存在這個地區直到近年。此外伊豆半島海岸線與濱名湖周邊很早漁業就很興盛。

「山岳地帶的梯田」(水窪町)

-

水掛菜(油菜的一種)

(富士山麓地區)

使用富士山麓一帶豐富的湧泉水栽培。照片提供:JA御殿場

-

天草漁(伊豆地區)

乾燥後的天草做為寒天的材料出售,是寶貴的收入來源。 照片提供:伊豆市役所產業部觀光商工課

-

烏魚料理(濱名湖周邊)

在水質污染嚴重的高度成長期,開始有了臭魚的形象,不過其實烏魚十分美味。農文協藏

天龍川,大井川、安倍川及富士川等大河孕育出上下游的生活文化,但也成為東西文化交流的障壁。飲食文化也以流經駿河和遠江之間的大井川為界,分成東與西,文化特徵漸行漸遠。「想橫越也橫越不了的大井川」既是東西文化分岐點,也是結合點。

-

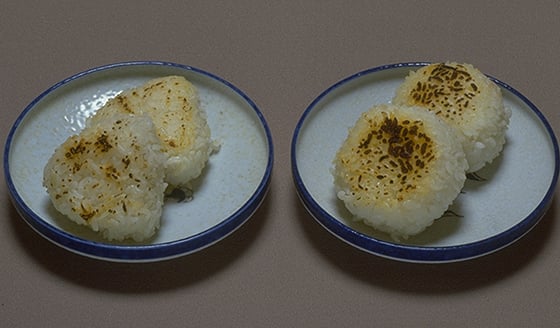

圓形飯糰與三角形飯糰

飯糰形狀也以大井川為界,以東多為圓形,以西多為三角形。

-

雜煮(年糕湯)

(左:關西風、右:關東風)

一般來說關西會直接放入圓形麻糬,關東則放入烤過的方形麻糬。放的蔬菜也不同,關西多為水京菜,關東則多為小松菜。

-

濱名納豆與金山寺納豆

西日本較多以麴菌發酵的納豆,而非在靜岡以西常食用的牽絲納豆。

照片皆為農文協藏

有溫暖的氣候與豐富湧泉水的伊豆,最適合栽培香菇和山葵。伊豆的人工栽培香菇(原木香菇)始於寬保元年(1741),是日本國內最早的人工栽培記錄。適合生長的期間較其他產地長,一年有200天,可慢慢培育出肉厚的冬菇出售。

延享元年(1744)赴駿河指導香菇栽培的板垣勘四郎傳授技術,據說就是山葵栽培的起源。文化文政年間(1804〜30)因江戶開始興起握壽司熱潮,需求激增,發展成為伊豆地區重要的收入來源。

明治以後香菇大量外銷大中華區,至今伊豆的香菇仍給人高品質的印象。而山葵的市場交易量也躍升全日本第一。

-

「筏場的山葵田」(伊豆市)照片提供:伊豆市役所產業部觀光商工課 活用水量豐富且水溫穩定的湧泉水之疊石式栽培法。靜岡市有東木被認為是山葵栽培的發祥地,湧泉水豐富的富士山麓、以南阿爾卑斯為水源的安倍川、大井川上游的栽培也很盛行。平成30年(2018)包含伊豆市在內的3市4町之「靜岡水山葵之傳統栽培」獲認定為世界農業遺產。 -

「合掌式的香菇栽培」照片提供:靜岡縣東部農林事務所 明治時代香菇栽培最高權威石渡秀雄(照片右的白髮男性)發明「合掌式」原木架立方式,兼顧通風與收成時的作業效率。

慶應3年(1867)大政奉還後,德川慶喜移居駿府。當時負責警衛的「精銳隊」(後來的「新番組」)也移居駿府。然而隨著明治2年(1869)的版籍奉還,「新番組」突遭解職失業。因此中條景昭(Chujo Kageaki)隊長率領的「新番組」幕臣們決定放下劍,開墾牧之原台地的茶田。茶葉自安政6年(1859)開港以來就是潛力很高的外銷產物,且排水良好又是酸性土壤的牧之原台地很適合種茶。

平成25年(2013)包含牧之原市在內的4市1町之「靜岡的茶草場農法」獲認定為世界農業遺產。茶草場農法就是在茶田的茶樹下,舖上茶園周遭草地割來的芒草和竹葉等的傳統農法,據說因為有這些茶草,茶的味道和香氣更足。像這種靠人工維持管理的草地環境稱為「半自然草地」,也是300種以上的動植物棲息的場所。

然而台地有嚴重的缺水問題,除了育苗、改植用水外,連生活必要用水都不足。而且他們都是農業門外漢,一開始據說失敗連連苦不堪言。但中條一行人堅持不輟,開始開墾4年後的明治6年(1873)終於迎來首次採茶。放棄農業的夥伴雖然越來越多,但一樣失業的大井川川越人夫與周遭農民也加入開墾,明治23年(1890)茶田終於增加到600町。之後中條景昭仍傾注全力開墾茶田,明治29年(1896)交棒給後進,於70歲高齡辭世。牧之原台地歷經歷史巨變,成為縣內數一數二的茶產地。

當地氣候溫暖,因此4月中旬即可品嚐新茶,牧之原品牌「深蒸茶」製法製成的茶,特徵為茶湯呈鮮豔的深綠色,香氣芳醇,少苦少澀味,味道極為醇厚。

煎餃城 濱松

令和2年(2020)的家計調查顯示,濱松市每戶人家的煎餃消費金額時隔二年重返日本第一。濱松市截至平成28年(2016)止連續3年居冠,近年來則和宇都宮市互爭第一。順帶一提每戶人家的煎餃消費金額,濱松市為3766日圓、宇都宮市3693日圓、宮崎市3670日圓,前三名競爭激烈。

據說日本許多煎餃店,原都是戰後由滿洲回到日本的人開的。濱松煎餃以當地盛行的養豬業的豬肉、當地高麗菜和洋蔥為材料,特徵是清爽又馥郁,常以黃豆芽菜為配菜。

照片提供:濱松、濱名湖旅遊局

公益財團法人駿河觀光協會

自清水港深入駿河灣的三保半島東岸的三保松原,奈良時代起即是知名的風景名勝,平成25年(2013)入選為世界文化遺產「富士山‐信仰對象與藝術泉源」之構成資產之一。松原同時也是歌謠「羽衣」的舞台,樹齡達650年的黑松「羽衣之松」枝繁葉茂。

國立國會圖書館藏

過去遠州灘海岸受天龍川運來的大量土砂影響,沙灘面積擴大,再加上強烈的「遠州乾冷強風」自西南吹入,曝露在大量飛砂中,環境惡劣。江戶時代末期以後建置斜向堤防與海岸林,將強風與飛砂導入海洋側,環境相對穩定的後背側則供農地使用。經過100年以上的歲月,形成多層的海岸林,光是目前仍殘存的總長度,就長達50km以上,海岸林之間被開墾為田地,栽培地瓜、紅蘿蔔等。

(御前崎市、掛川市)

照片提供:靜岡縣

江戶時代中期以後綿作普及全日本各地,特別是遠州(遠江國)和泉州(和泉國、大阪府西南部)、三河(愛知縣東部)並列為優質綿產地。綿農家手織的綿織物充斥市場,弘化元年(1845)濱松藩主獎勵機械織布做為藩士副業,綿織業更為蓬勃發展,其特徵性直條紋不知不覺間有了「遠州縞」之名。明治19年(1886)豐田汽車創業者豐田佐吉發明自動熾布機後,產量更是飛躍性地成長。遠州地區高技術力與培育職人的風土,成為之後全球汽機車與樂器大廠誕生的契機。

在神佛前表演稻作過程,祈求豐收的預先慶祝藝能活動。大多於正月舉行,表演內容多元,有只表演到插秧的,也有表演到割稻為止的。

藤守田遊據傳是寬和元年(985)敬奉的活動,有千年以上的傳統,幾乎完整保留了古早田遊的形式,模擬演出由開墾荒野到收成為止的所有稻作過程,預先慶祝豐收。表演者為扮演成女性的青年們,舞動時手持以花朵裝飾的傘或綁上色彩鮮豔的和服衣袖束帶。猿田樂之舞的服飾,頭上的萬燈花據說是模擬櫻花的模樣。

照片提供:燒津市歷史民俗資料館

起源自佛教寺廟舉行之修正會(祈求國泰民安與五穀豐饒)的「行事(Okunai)」,與其中的火舞以訛傳訛而成的「Hiyonndori」,是濱松市內各地寺廟神社年初舉行的祭神儀式。

「寺野火舞(Hiyonndori)」與「川名火舞(Hiyonndori)」、「懷山行事(Okunai)」已被國家指定為重要無形民俗文化財「遠江火舞(Hiyonndori)與行事(Okunai)」。

秋葉神社供奉火之迦具土大神(Hinokagutsuchinoookami),自古以來就是修驗道聖地,深得武家信仰。到了江戶時代各城下町視之為預防大火的火防之神,獲得許多人特別是火災頻繁的江戶市民信仰。現在東京都千代田區秋葉原的地名,就是祈求江戶防火請神而來。經秋葉神社連接南北的秋葉街道也稱為信州街道,人與貨物川流不息。

照片提供:秋葉神社

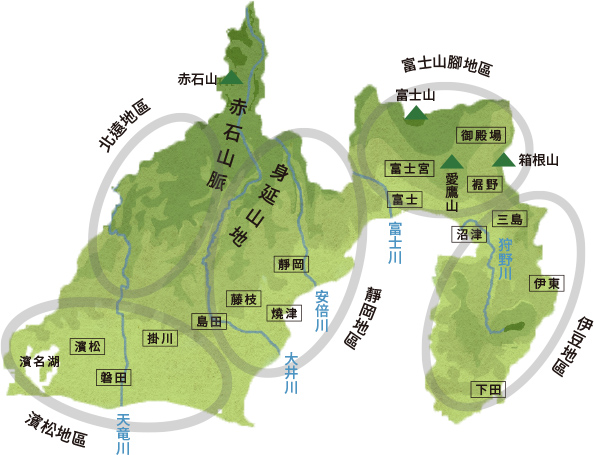

代表日本的富士山,整座山就是「神體」。8〜11世紀多次大噴火的富士山讓人們感受到神明怒氣與恐懼,信仰更為虔誠。之後富士之神淺間大神與佛教調和,被稱為富士權現、富士淺間大菩薩。江戶時代各地都有富士參拜的集會結社,江戶大街還建造了迷你版的「富士樣(十條富士神社大祭)」,成為當地的守護神。

建於寬政元年(1789),由山麓的淺間社到山頂的奧宮,有如重現真的富士山。

大江八幡宮相傳的御船神事發祥於江戶時代中期,據說源自相良湊的廻船批發商的航海安全與事業興旺的祈願儀式。神事使用的御船巧妙模仿了江戶時代的貨運船菱垣廻船與樽廻船,全長約2m。由被稱為船若的青年們扛起的御船,會在行列前頭領軍,在大江地區遊行。

照片提供:牧之原市教育委員會

獲指定為重要無形民俗文化財的以下三大民俗藝能之舞樂「小國神社的十二段舞樂」、「天宮神社的十二段舞樂」、「山名神社天王祭舞樂」,統稱為『遠江森町的舞樂』。舞樂在地方流傳並成為當地民俗,小國神社、天宮神社的舞樂是奈良春日神社系統的舞樂在地方紮根而成,而山名神社的舞樂據說則是舞樂風流雅致後的典型例子。

照片提供:小國神社

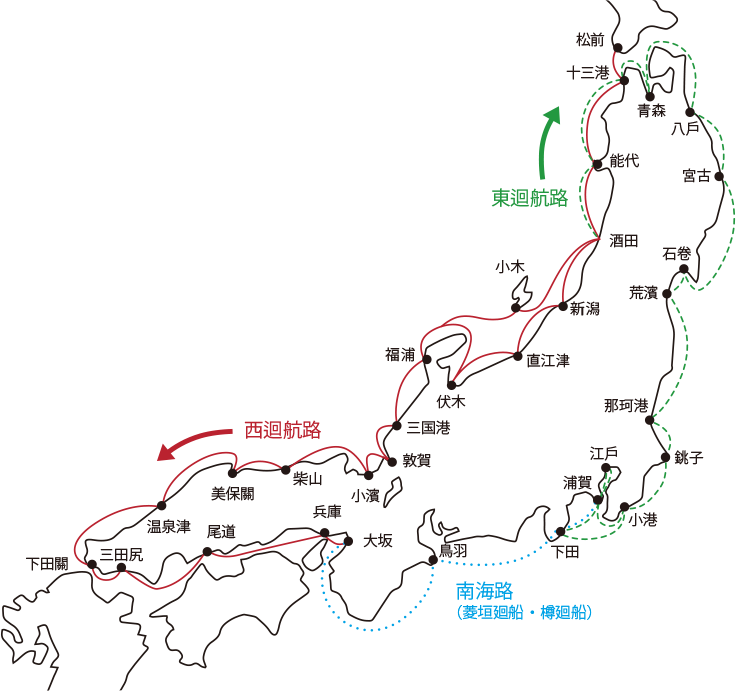

連接江戶與全日本的海運

鐵路發達前,船運是運送大量物資的有效主要手段。江戶時代因應建構來自全日本的年貢米的有效運送路線之必要性,並伴隨著由當時經濟中心大坂至大量消費地江戶之運送量增加,建立起連接全日本的航線,成為支撐江戶時期經濟的重要基礎建設。江戶〜大坂間發展出以運送生活必需品起家的菱垣廻船與專門運酒的樽廻船,與主導這些貨船的批發商組織。日本海一側則有連接蝦夷地(北海道)與大坂的北前船,關東平原航行在利根川和荒川的船運也比陸運更興盛。

對於當時要到江戶的船隻來說,重要的港口就是被當成避風港而盛極一時的伊豆下田港。志摩(三重縣)鳥羽港到伊豆半島之間缺乏躲避風浪的良港,是航路的險關,但如遇上順風,一天即可到達。此外寬文10年(1670)河村瑞賢整頓的東北航路,則有載滿蝦夷地與東北物資的船隻沿太平洋岸南下。

銚子到九十九里、野島崎的房總半島風向與潮流條件惡劣,由這裡直接進入江戶灣很危險,因此也有船隻先暫且橫越相模灣進入下田港,等順風時再出發前往江戶。許多船隻因此進入下田港,讓這個港口繁華起來。