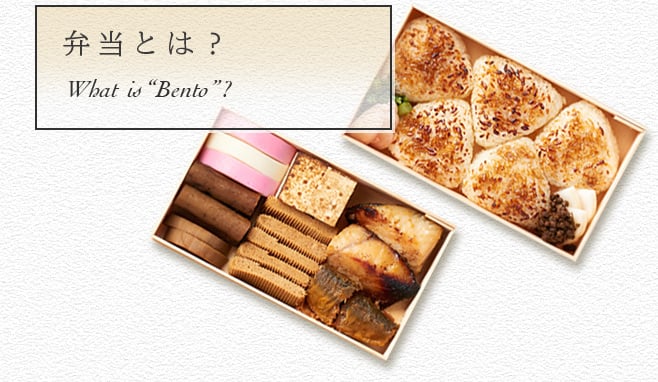

「帶著走的餐點」、隨身餐點即為便當。

這並非日本特有的文化,世界各地的人們應該都曾有過外帶餐點的經驗。

不過對日本人而言,便當並非僅僅只是單純的隨身餐點盒,而是一項已成派系的飲食文化,甚至擁有「盛裝(家人或廚師)心意的寶箱」的形容,是項充滿樂趣的餐點。在學校或公司中午食用的便當、精製的幕之內便當、讓電車和飛機旅程更加豐富的鐵路便當和飛機餐,還有在欣賞各個季節的美景之時品嘗的賞花便當和賞楓便當等等,便當已經成為重要回憶中增添色彩的重點元素,從中我們也能了解到日本人對便當文化的熱愛。隨身餐點,雖然過去這只是用以填飽肚子的餐點,但隨著時代流轉,隨身餐點已產生了變化。現在的隨身餐點已經進化為不僅要好吃,更要兼顧外觀之美、營養的均衡、方便性、甚至是功能性的飲食種類。

並非只有日本人喜愛便當文化,日式便當最近在紐約和巴黎都掀起了一股熱潮,日本的便當文化正在蔓延到世界各地。

如今『便當』的日文發音「Bento」一詞甚至達到世界共通的程度,便當文化已經成為一項主流,但在過去,享受料理帶來的樂趣卻是僅限於部分人士獨享的特權。食譜與擺盤的技術等手法,是僅限將軍家或大名家的廚師才能傳授的「秘密」。便當能夠發展至今,成為普通人也能享受的美食,這中間歷經了各種歷史上的轉折時期。

便當圖書室將介紹便當文化從隨身餐點到成為一脈飲食文化的演變,并介紹風靡全球的日本便當文化的特殊魅力。

「便當」一詞最早出現在什麼時候呢?

在江戶時代初期發行的日文和葡萄牙文辭典《日葡辭典》裡,刊有「便當 (Bento)」一詞。儘管有看法認為在江戶時代以前,另有其他詞彙的文義與「便當」相同,但在載有與現今便當同義的文獻裡,就屬《日葡辭典》最早。

接下來,就讓我們一起踏上「便當」根源的探尋之旅吧。

-

-

縄文時代

彌生時代

古墳時代

飛鳥時代

奈良時代 -

平安時代

-

鎌倉時代

室町時代

-

-

在17世紀以前,人們每天的飲食以一天兩餐(早晚)為主,原本沒有在午餐吃便當(午飯)的文化。不過,在記載平安時代宮中儀式等內容的《延喜式》(927年)裡,卻留有在進行重體力勞動時,吃午飯的記錄。

此外,便當裡最常有的就是「飯糰」,有考古證據顯示在距今2000年前的彌生時代遺跡中,就出土了捏成三角狀的炭化米團,由此可以得知人們從古代開始就已經在製作飯糰了。

那麼接下來,我們從出門在外用餐的觀點出發,來看看文獻中留有的隨身餐點記錄吧。

-

安土桃山時代

江戶時代 -

17世紀之後迎來了江戶時代,很多資料得以保存下來,我們可以一窺當時便當的真實型態。此外,在當時,如今顯得司空見慣的一日三餐(早中晚餐)已經得到普及,便當也開始在民間普及。

-

江戶時代

明治時代

大正時代

昭和時代

-

19世紀后,隨著烹飪書籍和料理店的發展,菜品種類越來越多樣化,便當裡的配菜也越來越豐富。

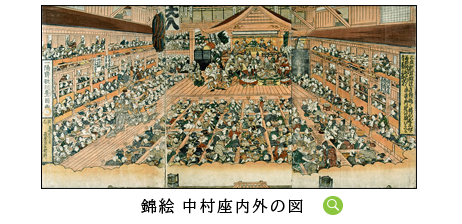

而且除了工作以外,賞花、遊船、去神社佛寺參拜等一些外出遊玩的娛樂活動也逐漸增加,便當文化獲得進一步的發展。

-

現 代

(平成時代) -

在距今400年前獲得極大發展的便當文化,隨著社會環境的變遷變得越來越貼近日常生活。

從在學校或公司等中午吃的便當或舉辦各種活動的便當、卡通便當等,從親手做的便當到餐廳外帶打包的便當等,便當文化作為日本飲食文化的重要元素獲得了極大的發展,其魅力也開始走向世界。

您看了上面的內容介紹,感覺怎樣呢?

「便當」一路走來的歷史,可以說就是我們生活轉為豐裕的證明。

在這個講究藝術、講究機能的便當盒中,隱藏著日本人獨有的考究和美學意識。也許正是因為人們能敏銳地感受其中的美,才會被「便當」這個小小的宇宙所吸引。