在饮食店还未出现的时代里,长时间外出或旅行的人们通常会自行携带食物。

日本人民在能够携带食物的容器上精心钻研,用各种烹调方法制作出可口的菜肴,

在摆盘时细心地搭配食材的颜色,并且还会巧妙地融入季节感,

使得日本的便携式食物成为了日本独特的饮食文化,如今在海外已成为固有名词BENTO广为人知。

在此,我们将结合各个时代、场景和登场人物介绍日本的便当文化。

战争是残酷的,需要以命相搏。统率者“大名”的所思所想会大大影响将士们的士气。在战国大名的军事指挥中,军粮供应具有非常重要的作用。战国时代,作战变得常态化、大规模化、大区域化,而军粮的稳定供应,是领国内各阶层参与战争的条件,是大名实力的体现。除了供应前线以外,不处于临战状态的城池内,也会储存“置兵粮”以备不时之需。

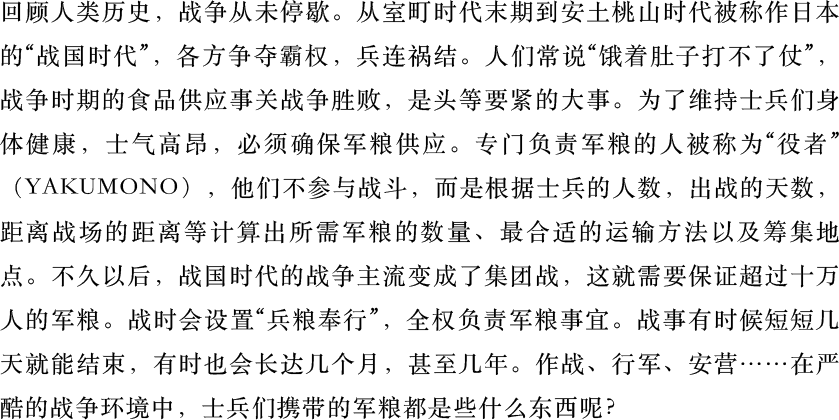

战国“大名”毛利元就(1497-1571)一生取得了200多次战斗的胜利,生前称霸中国地方8国,被誉为“战国之雄”。元就喜欢吃糯米团子(译者注:日文称“饼”),推荐把糯米团子作为军粮。地方史《阴德太平记》曾有记载,士兵们把糯米团子袋、米袋、炒饭(炒米)这三样东西系在腰上去作战。

糯米团子的特点是便于保存和携带,一小块就能转换成能量,所谓“一顿糯米团子顶三日”,饱腹感特别强。糯米团子中含有的碳水化合物作用于大脑,具有使战斗本能更加敏锐的效果。对于需要长期保持体力的士兵们而言,可以说是一种很理想的军粮。不仅在战时,寻常日子里元就也常常备下糯米团子和酒,招呼平民百姓等身份低微的人一起面对面无拘无束地吃喝。据说家臣侍从们常拿着时令花卉和自家做的蔬菜、鱼、鸡等礼物前去元就的居所。

武将上杉谦信(1530-1578)人称“越后之龙”,在其一生约70次战斗中,川中岛合战是仅有的一次败仗。谦信的部下从他餐食的内容就能知道是否有战事。谦信崇尚俭朴,平日里吃的很简单,仅一菜一汤而已;但每逢出战,则米饭如山,山珍海味琳琅满目,盛宴款待部下将士。

譬如黑煮鲍鱼,醋洗鱼和海蜇刺身、加入当季蔬菜和鱼干的炖汤,核桃炙烤合鸭、浸烤鱚鱼等等,都是平常根本吃不到的美味佳肴。知道谦信日常节俭的部下因此兴高采烈,于是更加团结一心,士气高涨。款待部下,激励他们在战斗中凯旋而归的这种大餐,被称为谦信的“必胜饭”。

照片提供:上越市觀光交流推進課

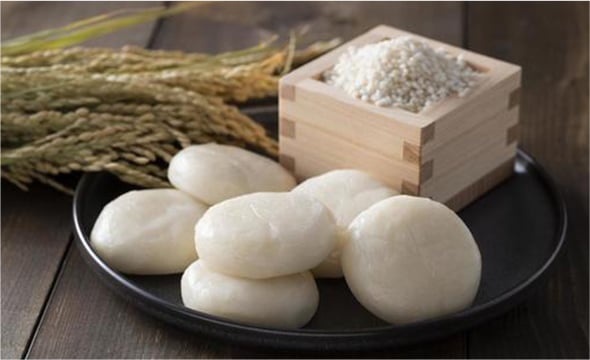

在战斗中,如何快速准确地把军粮运送到战场非常重要。执行这项任务的是被称为“小荷驮队”的补给部队。他们负责搬运军粮、弹药、扎营用具等,被称作“阵夫(夫丸)”的队员从农民中征用,是位于军队最后方的非战斗人员。军粮筹措之际,确保陆路及海路等运输通道也是至关重要的。有时也会在当地从农民或商人手中购买食物。

『”《杂兵物语》东京国立博物馆藏

羽柴秀吉(1537-1598:1586年改姓丰臣)是一名智将。他出身农民而侍奉织田信长,凭借崭新的计谋和政策显露峥嵘。其中尤其令人惊叹的是,1582年得知信长死讯后,仅用10天时间从高松奔袭约230公里撤回京都的“中国大撤退”,以及1583年与柴田胜家作战时,5小时急行军约52公里从大垣回到长浜的“美浓大撤退”。

“中国大撤退”途中大军在姬路城休整,补充军事物资的同时,他还下令将城内储存的军粮及钱财悉数分给手下的将士们。此举不仅显示了自己绝不退缩的坚定意志,也稳定了军心,提升了士气。“美浓大撤退”的时候,他让部下在行军出发的数小时前去途中的各个村落,命令百姓们“煮饭给途经的士兵送去。日后必给予十倍报酬”。于是各村百姓纷纷做好饭团等在路边,士兵们一边跑一边吃。秀吉就是这样确保了军粮,在织田家内部的势力争斗中获胜,并取得了信长继任者的地位。

战国时代后半期,通过动员大量兵力压倒敌方的战法逐渐增加。士兵的装备、火炮弹药、军粮、马匹草料、运输费用……,一次战斗的花费换算成当今货币,估计高达1亿日元到3亿日元左右。尤其是军粮费用和草料费用,战斗持续越久,耗费越大。那么这些军费是如何筹措的呢? “大名”的主要收入是领地内的岁贡和临时附加税(日文称“段钱”),有时候还会以此为抵押,向富裕的商人借米、借钱作为军费。但是仅靠这些还是不够。

譬如毛利元就,把领地内石见银山出产的白银充作军费。石见银山的白银品质优产量多,经济价值很高,“大名”之间一直争抢它的所有权。1562年元就在与周边“大名”的银山争夺战中获胜,规定“来自银山的收入全部作为军费”,对于无法运送军粮的地区,就送去白银在当地采购米粮。通过南蛮贸易采买大炮和火药也是用的白银。

上杉谦信通过种植和出口苎麻(从植物中提取的麻纤维,是一种服装面料)获取财富。越后的苎麻品质极高,京都的朝廷官员将其视为“上流阶层钟爱的越后上布”倍加推崇,上杉谦信把严格管制其流通所获得的利润用于军费开支。另外,他还在山区拥有矿产资源丰富的矿山。

羽柴秀吉既是战略家,也颇具商业才华。他在各地设立“藏入地”(直辖地)储备物资,加深与商人之间的关系,让他们去筹措物资。有时也会关注米价,低买高卖。战时则从各地的“藏入地”运送储备物资,让商人们在战地设立市集,出售从全国各地收集来的物资。这样可以节省运输费用。对赚了钱的商人们按照收益征收税款。另外,他本人也借了很多附息的信用债。1582年攻陷备中后,将石见银山也纳入自己的管辖,征收了“运上金”(一种杂税)。

无军资则不能战。因此,“大名”都非常重视并致力于各自领地内稳定的经济增长。战争,并非单凭武力超群就能赢得胜利。

镰仓时代末期发现的石见银山,平均年产量为38吨=10000贯,产量之多在世界上屈指可数,在海外也非常有名。白银10000贯换算成大米不下100万石。毛利氏首先赢得银山所有权之争,其后归属于丰臣秀吉管辖,再后来被德川幕府接收,支持了日本经济庞大的白银需求直到江户时代中期。

明治时代银山被卖给民营企业,但在1943年水灾中坑道被淹,经此打击后银矿封闭。石见银山以注重环保的生产方式,以及与自然和谐统一的文化景观,于2007年被列入联合国教科文组织世界遗产。

战国时代虽然勇武过人的名将辈出,但实际在战场上拼杀的士兵大多是杂兵。所谓杂兵,指的是用钱雇佣的佣兵,以及响应征兵的农民。他们不仅是作战,也是阵地安营和完成杂役的重要劳动力。虽然杂兵的食粮需要自行解决,不过战事持续的时候,会按照 “一人一天水一升、米六合、盐十人一合、味噌十人二合”的标准,每三、四天统一发放一次。夜间战斗时,会供应更多的大米。但是,战场环境和战时状况极其严酷,免不了有不得不饿肚子的情况。《杂兵物语》是一本江户时代初期发行的记录战场心得的书。书中以体验谈或见闻的形式,通俗易懂地讲述了杂兵在战场求生的各种智慧和技巧。

大米和 “打饲袋(UTIGAIBUKURO)”

配给的大米大多是糙米。除了把当天要吃的分量煮成米饭以外,剩下的都存起来防备意外情况。另外,煮好的饭不吃完,把一餐的量做成饭团随身携带。随身带的食品必须轻便而且耐保存。除了饭团,也会带生稻谷或者用火加工而成的“糒”(晾干的米饭)和“煎米”。打仗的时候不知道何时何地才能吃上饭。而且万一掉了或者被敌人抢走就糟了。所以就想出了“打饲袋”这个方法。就是大概3米长筒状的布袋,里面放上饭团和“糒”之类的粮食和药品,按每餐的量一个个扎紧,交叉着背在身上从不离身。这样一来,行军的时候也好,晚上黑漆漆一片也好,都能很方便的拿出来,就算一个地方破了也不会全都撒了。

水

人要活下去离不开水。水是放在竹筒里携带的,不过那一点可不够。激烈的战斗中汗如雨下,口渴的要命。可是上级严厉告诫过绝对不能喝敌方地界里的井水。因为,敌兵撤退的时候,会在井里投毒或者污物,污染井水让你不能用。河水应该是安全的,不过来到别的地区有可能水土不服,所以要在水里加杏子果实里取出来的杏仁,把田里捉来的螺蛳晒干后放到锅里,喝上面澄清的那部分。另外,也可以喝雨水,或者把水坑里的泥水放进布袋里过滤后再喝。为了水,还会去鸟兽聚集,或者野兽足迹比较多的地方找水源。

盐

战斗是一项体力劳动,所以盐的摄取很重要。士兵携带的不是现在颗粒状白色的盐,而是一种烧制成固体的浅黑色固态盐。因为粉末状的盐容易受潮,水气一多会潮解,变成黏糊糊的液体流出来。制作固态盐用的是很大的盐釜,一次可以烧制三升左右的盐。一个人用的话,一个可以用大概五十天,据说在战区还可以当钱用。

味噌与 “芋茎绳(IMOGARANAWA)”

俗话说“一碗味噌汤,健步三里地”,味噌含有丰富的优质氨基酸,发酵生成的各种维生素、钙含量也很高,确实是一种营养丰富、强身健体的食品。除了做成味噌汤,还可以直接舔着吃或蘸着吃,是很好的蛋白来源和盐分补充,不仅能增强体力,据说还有加快大脑活动,提高注意力,让直觉更加敏锐的效果。

味噌通过晒干或烤干做成味噌丸,用笋壳或者布包好随身携带。武将们也很了解味噌的功效。为了保证味噌供应,伊达政宗曾在城下建造大规模的味噌仓从事味噌生产。武田信玄开发了20天前后就能成熟的“阵立味噌”。将大豆煮熟后捻碎,加入麹揉成丸子状,挂在腰间,进军途中就发酵成了口味正佳的味噌。

除了战斗以外,各种各样的杂活也是杂兵的工作。为避免味噌的体积太大,就编成“芋茎绳”时时绑在腰间。“芋茎绳”是把芋头的茎秆晒干后编成绳子的形状,用味噌煮透后再干燥做成的。绳子对杂兵来说,是用途广泛的重要战时携带品。有行李的时候当绳子用,没行李了就撕成必要的长度,做成味噌汤喝。干燥的“芋头茎”秆吸水膨胀后就变成了汤里的料。

杂兵挂在脖子上白蓝两色的袋子是“打饲袋”。按每餐分量分别绑好以方便取出。腰间绑着“芋茎绳”。

梅干、胡椒、辣椒

有些东西虽然不是为了饱腹,杂兵却总是随身携带。那就是梅干、胡椒和辣椒。梅干放在“打饲袋”的底部,激战后喘不上气时拿出来含在嘴里。这样可以分泌唾液,略微减轻一下咽喉的焦渴感。

因为上阵的时候只发1颗,不用舔或吃,只要看一眼,每次感觉气喘吁吁的时候就能缓过劲儿来,所以上阵期间非常珍惜它。胡椒无论冬夏都是每天早上嚼一粒。这样就不会中暑也不会受寒。冬天彻骨的寒气真是受不了。为防止冻伤,会把辣椒捣碎,从屁股到脚尖全部涂满。如果不小心把辣椒弄到眼睛里,眼睛会变得通红,火辣辣的痛死人。所以不涂在手上。临时雇佣的杂兵,几乎分不到什么有用的东西。只能靠自己的智慧想办法克服。

杂兵能领到简单的身体护具和“阵笠”。烧饭的时候就把这个“阵笠”翻过来当锅子用。“阵笠”是用薄铁皮或者皮革做成的圆锥型帽子,正好当成炊煮的锅具。把脖子上挂着的打饲袋切下一格,连袋子一起放到锅里,煮成很软的粥,避免吃坏肚子。 再把“芋茎绳”切一段需要的长度,放到倒转“阵笠”的锅里,倒水加热做成味噌汤。1把“芋茎绳”可以做差不多10人份的味噌汤。虽然吃饭对士兵们来说是很大的乐趣,不过,经过行军和战斗,绳子沾满了汗水和泥土,放了很久的味噌和汗臭交杂在一起发出古怪的臭味,绝对不是什么好吃的东西。

“阵中是不折不扣的饥荒”,这是《杂兵物语》中的一句话。战场的现实如同饥荒一样严酷,对军粮的体会尤其深切。行军途中不用说发现可以吃的草或者树木果实,连根和叶子都要捡起来捆在马上作为食物保障。如果碰上大雨或者渡河,“打饲袋”里的稻谷吸水发芽了,就养大了连根一起煮着吃掉。松树皮煮透后去掉多余的部分,当成粥来吃。

打仗的时候,不仅需要吃饱肚子,能补充足够营养的能量食品,维持基本生存的应急食品和保持精神镇定、激发大脑思维的食品也必不可少。除了大米、味噌等日常军粮以外,士兵们还携带“兵粮丸”、“饥渴丸”、“水渴丸”。这些本来都是忍者食。忍者在敌阵上从事情报收集工作,必须活着回去报告情况。身为忍者,要求有强大的抗压能力,头脑冷静,行动机敏。因此,为保证忍者的身体和精神状况,他们食品非常有讲究。“兵粮丸”在甲州流忍法传书《老谈集(ROUDANSYU)》中,“饥渴丸”和“水渴丸”在忍术书《万川集海(MANSENSYUKAI》中分别载有制法。因为使用了很多昂贵的草药,是很贵重的东西。与其说是军粮,称之为药品更为正确吧。

兵粮丸

“兵粮丸”用荞麦粉和大豆粉、黑芝麻等,以酒或蜂蜜等加以熬制,反复多次蒸后晒干,制成药丸。加入鲣鱼干花或杂鱼干粉作为蛋白来源,加入松子作为脂肪,其他还配有栀子和生姜、桂心(肉桂)等。还有些地区或家族另有秘方配入秘传的草药。“兵粮丸”是一种糖分较高的药丸,服用后立即起效,一天5到7颗就能让疲劳的大脑和身体得以恢复。嚼碎后喂食军马,马匹也能恢复体力。一颗重量约为20~30g左右,便于携带。

照片提供:三重大学名誉教授 久松真

饥渴丸

“饥渴丸”是一种持久型功能性便携食品,用于在敌方连续数日窥探动静,无法自由进退之际。具有恢复疲劳,缓解压力,镇静心神、促进血液循环等作用。使用高丽参、薯蓣(山药)、甘草、薏苡仁、荞麦粉、小麦粉、糯米粉等为材料,将这些磨成粉,浸在陈酒中干燥而成。其中高丽参比例尤其大,有种特别的味道。这是一种以淀粉为基础,形状较大的药丸,持久战中食物耗尽时,一天服用3粒就能熬过饥饿。

水渴丸

“水渴丸”是特别用来缓解口渴及咽喉疼痛的药丸,也具有止咳效果。以梅肉为基础调配制作,能促进唾液分泌。将砂糖和麦门冬粉碎后加少量水煎,加入梅干去核后的果肉,反复熬制搓成球状而成。

| 兵粮丸 | 饥渴丸 | 水渴丸 |

|---|---|---|

|

|

|

对忍者来说,重要的是生存下去的自卫手段。为取得战斗的胜利,无论在怎样艰难的状况下都必须设法活下来,而战国武将的认识也与忍者相同。兵粮丸和饥渴丸以高昂的中药作为材料。这种便携食品不供日常食用,而是在必要时每次吃一点。它配方巧妙,效果明显,帝国陆军省编《日本兵食史》(1934)中盛赞其“可以说是日本人迄今为止所开发食物中最顶级的形式”。

1592年丰臣秀吉出兵朝鲜时,萨摩藩携带的军粮是“碱水卷”。这是一种以孟宗竹的笋壳包裹糯米,用碱水(灰水)煮出来的类似粽子(CHIMAKI)的便携食物,粘性不大,但是有糯米团子般的口感。它的特点是富含水分所以很软,凉了以后也不会变硬,饱腹感很强。用碱水烧煮,矿物质等营养价值更高,而碱水的强碱又能抑制杂菌繁殖,提高保存性。过去那种干燥的军粮必须用水泡开,或者煮过才能吃。“碱水卷”可直接吃,味道又好,这是划时代的一点。据说当其他各藩的军粮均已耗尽之际,唯独萨摩军队吃饱了“碱水卷”而士气高昂。

在战国时代,军粮是掌握胜败关键的重要因素。在战时严酷的环境中,怎样的军粮更便于携带,更能增强体力,当时的人为此煞费苦心。军粮中凝结着武将和士兵们努力求生的智慧。不愧是支撑了战争的便携食物。即使在没有战争的现代,他们的智慧同样被借鉴于防灾用的保存食品和受灾时的应急食品。另外,在鹿儿岛,“碱水卷”作为一种家庭制作的简易乡土糕点,今天仍然很常见。

1950年。曾任日本航空株式会社国际线客舱乘务员及文化事业部讲师(负责指导待客礼仪),后成立Human Education Service公司。1997年起作为财团法人日本交通公社特聘讲师,负责指导提高观光各领域的待客礼仪和培养待客之道,同时担任日本国土交通省、观光厅和自治体的观光振兴顾问及委员。2009年起担任高崎经济大学等的讲师。致力于“待客之道”和“日本的款待与饮食文化”的研究。