米の専門家が語る、米を取り巻く現状と課題・未来について

プレナスが展開する持ち帰り弁当「ほっともっと」や定食レストラン「やよい軒」では、“ごはん”に強いこだわりを持ってお客様に提供しています。米にこだわり続けることは、米を中心に受け継がれてきた日本の米文化を守っていくことでもあります。日本の米文化の素晴らしさを研究し発信する「一般社団法人 Plenus米食文化研究所」は、プレナス東京本社の屋上に田んぼを作り、子どもたちと一緒に田植えから精米までの米づくりを体験する「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」を、2020年より毎年開催。また弁当の歴史や様々な弁当箱を紹介する「OBENTO Gallery」で企画展を開催するなど、様々な米文化継承活動に取り組んでいます。

当社は2021年より埼玉県加須市に借り受けた農地“プレナス加須ファーム”にて、スマート農業を取り入れた稲作経営に取り組んでいます。日本の農業は農業従事者の減少や後継者不足、耕作放棄地の増加など様々な課題がある中、スマート農業などを活用した生産性向上や生産拡大による耕作放棄地の抑制など、我が国の農業や地域社会が抱える課題解決の一助となるよう努めています。

このたび、米文化継承活動の一環として、米の専門家の西島氏をゲストにお迎えし、米にまつわるオンライントークショーを開催しました。米の消費量の減少や農業後継者などの問題、そして米を取り巻く現状と課題・未来についてトークを繰り広げました。

対談者プロフィール

-

西島 豊造 株式会社スズノブ 代表取締役社長

五ツ星お米マイスター。北里大学獣医畜産学部畜産土木工学科へ進学し、卒業後は農業土木系のコンサルタント会社へ就職。1988年に家業である米屋「鈴延商店」を継ぎ、これからの日本における米の在り方を追求し、産地と消費者を繋ぐ様々な活動を展開。 -

八谷 中大 一般社団法人Plenus米食文化研究所 理事

1996年プレナス入社。営業部、商品開発部、マーケティング部を経て、2017年から一般社団法人 Plenus米食文化研究所へ出向。「米」にまつわるさまざまな生活文化や歴史、美しい日本の食文化の研究、発信活動に携わる。

米を取り巻く現在と未来について

産地の状況

八谷

「米の現在」についてどのように感じられていますか。

西島

産地は非常に厳しい状況です。後継者の問題にしても、ビニールハウスの農産物と違って米は一年一作、さらにこの10年は温暖化で米づくりに影響がでている状況です。米づくりも一昔前は見て覚えろ、技術は盗めという感じでしたが、今はそんな余裕もありません。マニュアル化して次世代に継承していかないと、日本の米づくりはもっと悪い状況になっていくと危惧しています。

八谷

厳しい状況ですね。

西島

米の消費が落ち込む中、産地は明日が見えない状況です。そういう産地には、若者は戻ってきません。日本は勾配のある地形の田んぼも多いので、米の消費が減ると田んぼや棚田が耕作放棄地になっていきます。田んぼや棚田はきちんと維持・管理されていないと土砂崩れが起こり、街にも被害が及びます。そうならないためにも、水田というダム機能をいかに守るかが大事です。水田に水を張っていれば温暖化も抑えられる可能性もあり、いろんなメリットがあります。また、米どころの米づくりは、その地域の文化を守るといった側面もあります。そのため地域をいかに活性化することができるかどうかが重要で、その起爆剤のひとつが米のブランド化です。

ブランド米アドバイザーの仕事

八谷

西島さんは全国各地で米のブランド化戦略をお手伝いする、ブランド米アドバイザーをされていますが、具体的な内容を教えてください。

西島

まず、私のつくったブランドシートを埋めてもらうことから始めてます。

八谷

ブランドシートは、水田の土質やバランス、施肥基準などの栽培技術、収穫された米の品質合格基準、どういった流通形態で販売するのか、PRのためのセールスポイントやターゲットなど細かい項目に分かれていますね。

西島

昔はもっとシンプルな内容でしたが、いろんな産地との取り組みの中であれも追加しなきゃ、これも追加しなきゃと項目が増えていきました。最初からこのシートを全て埋めることができる産地はほとんどありません。

八谷

ブランドづくりの取り組みの中で、特に重要なことはなんでしょうか。

西島

ブランドづくりで大事なのは「人」です。ブランドシートをつくることで、その地域の米づくりを担当している者が変わっても、米づくりは引き継がれていくことになります。立ち返る原点としてブランドシートをつくっておかないと、行き当たりばったりの対応になってしまうことが多いんです。行き当たりばったりだと継続できない。継続できないとブランド化なんて到底できません。

八谷

ブランドは一朝一夕にできませんからね。

米の未来~消費の新しいトレンド

西島

一般的には米の消費はまだ下がると言われていますが、個人的にはこれ以上下がらないところまできている状態とみています。学校の米飯給食が進んで子供たちの米好きが増えてきています。子供たちは産地や品種に関係なく、自分たちにとって美味しいものを食べる傾向があり、家庭での食事より米飯中心の学校給食のほうが美味しいという声も多いと聞きます。私はそういった米好きの子供たちが大人になる将来を見ています。彼ら彼女らが自分の好きなものを選んでくれるだろうという希望があり、そこにかけたいという気持ちです。

八谷

米の消費に関しては世代間の差が出てきているんですね。

西島

米は「主食」という言葉を捨ててほしいのが本音です。「主」であれば朝昼晩ごはんのはずです。でも実際はパンを食べれば、麺も食べるし、オートミールも食べれば、玄米も雑穀も食べます。食の選択肢はそれだけ広がっています。そのときの体調や料理に合わせた食べたいものを食べればいいんです。その中の一つとして、米は嗜好の世界に入ったんだと思ってほしいんです。

八谷

米が主食ではなく嗜好品という考え方は、日本人が米に持っているイメージを根本的に変える必要がありますね。

西島

米が嗜好品になっていく中では流通は全て見直さなければいけません。ただ米を安く売るだけでは消費者は反応してくれない。ブランドを守るための流通は? 売り方は? 新米という概念が今の時代にいるのかというのも一つのテーマです。

八谷

スズノブさんの店頭では、お客様にどういう提案をしていますか。

西島

店頭で相談しながら買っていく方が多いですね。こんな料理を作りたいから、親子で好みが違うから、そういった中でどの米を選べばいいのか。運動会や行楽シーズンのおにぎりにはどれが合うのか、土鍋で炊く場合、米は安いのがいいのか高いのがいいのかなど、皆さん家庭でいろいろ事情が違ってきます。それに合わせた米を提案しています。コロナ禍によってプチ贅沢という言葉が生まれました。これは売る側の提案ではありません。消費者の皆さんが食文化を勝手にバージョンアップしていってくれたんです。その中に米も入れてもらえると良いかなと思います。

八谷

旧来の売り方やイメージにとらわれず、時代の変化に応じてどう提案していくのかが大事になってくるんですね。

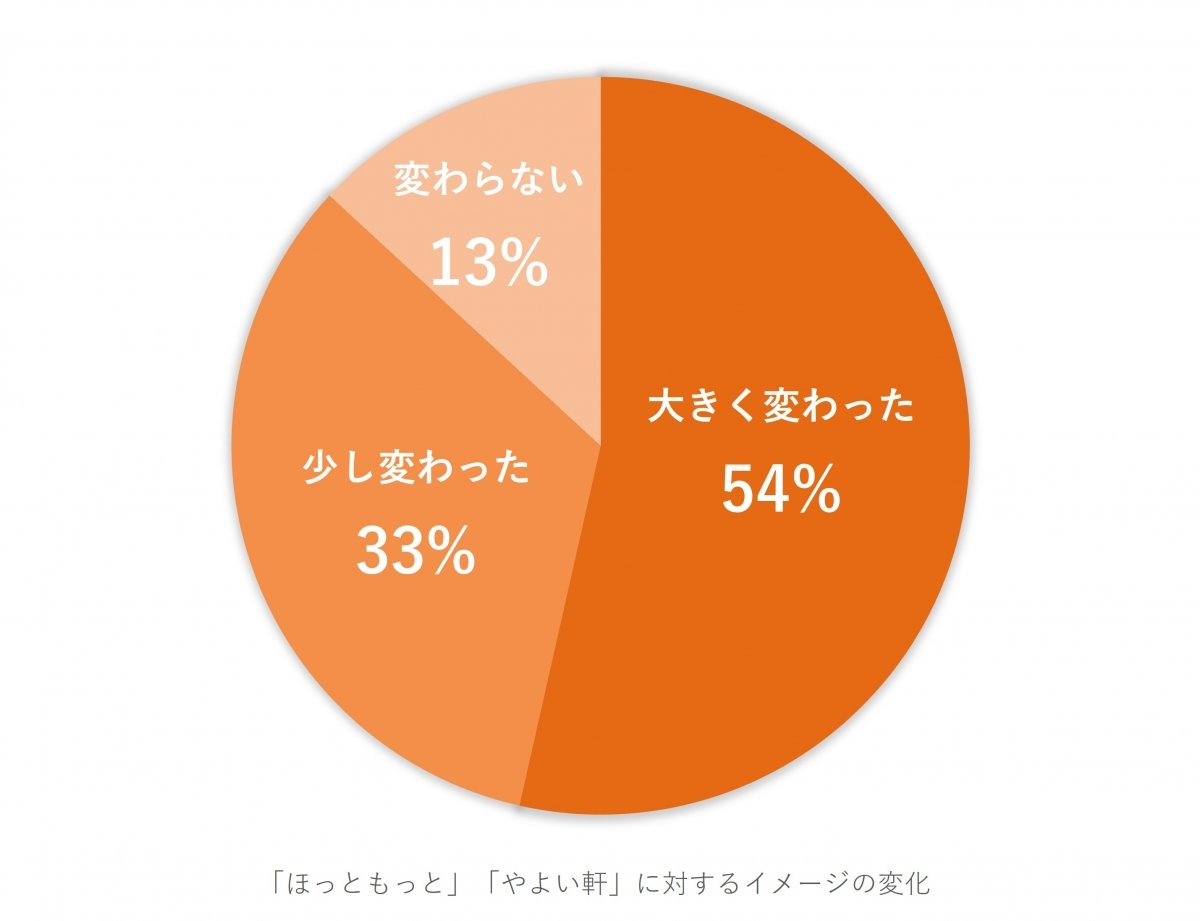

参加者からコメントをいただきました

オンラインイベントの参加者から、取り組みに対するご意見を賜りましたので、その一部をご紹介します。

◇プレナスは単なる飲食店経営にとどまらず、米の魅力発信を通じた、米にまつわる文化の継承活動を実施している会社という印象になりました。

◇日本の食文化を大切にしている企業だと認識できました。

◇プレナスのお米を初めて食べたとき、美味しいと思ったけど、こんなにいろんな取り組みがあってこそなんですね。

◇「ほっともっと」さんや「やよい軒」さんは、美味しいおかずの研究がメインだと思っていましたが、お米が美味しいわけも理解できました。こんなに力を入れていたとは、失礼ながら意外でした。お米に関して色々してらっしゃるのですね、初めて知り好感がもてました。

今回はイベントの価値をさらに高めるため、米の専門家である西島氏をゲストに迎えたトークショーを実施しました。また、ライブ配信だけでなく、別途収録した映像も含めてYouTube公式アカウントで配信し、オンラインでの情報発信の新たな取り組みにチャレンジしました。「The Story of Rice」は視聴者の評価が高く、より多くの方に観てもらうために、今後も定期的に上映の機会を設けていくつもりです。たくさんの方に「米」にまつわる様々な事象を学んでいただくことで、「米」の生産や消費の一助になるだけでなく、改めて日本の歴史や文化を学ぶきっかけになればと考えています。