日本の米食文化を守っていく プレナス米文化継承活動

米文化継承活動の一環として、日本の米文化の素晴らしさを研究し発信する「Plenus米食文化研究所」は、佐渡市環境アドバイザー服部謙次氏をゲストにお招きし、「トキの暮らす島・佐渡の米文化と里山の風景」と題して、2011年に日本で初めて世界農業遺産に認定された佐渡島の米づくりや当地の文化的魅力について紹介するスペシャルトークを開催しました。

佐渡島で行われているトキと共生するための米づくりの取り組みや、それを支える地域共同体の特徴、里山里海が維持されている豊かな生態系など、佐渡島の魅力と共に紹介します。

対談者プロフィール

-

服部 謙次

佐渡市環境アドバイザー

北海道大学・大学院で生態学を専攻、北海道・新潟県の農業普及指導員として稲作農家の栽培技術の指導・支援に従事。2017年佐渡に移住。農業・生態学・地域の3つのテーマを切口に情報発信や啓発活動を行っている。 -

八谷 中大Plenus米食文化研究所 所長

1996年プレナス入社。営業部、商品開発部、マーケティング部を経て、2017年からPlenus米食文化研究所に従事し、「米」にまつわるさまざまな生活文化や歴史、美しい日本の食文化の研究、発信活動に携わる。

トキの暮らす島・佐渡の米文化と里山の風景

佐渡島の米づくり

服部

2023年産の実績では、5,360ヘクタールの水田で27,300㌧のお米を生産しています。

八谷

プレナスが年間使用しているお米の量が約4万㌧ですから、想像以上に大規模に稲作が行われている地域だと知りました。

トキと共生した米づくりのきっかけ

服部

2004年に大型の台風が佐渡島に上陸し、農産物に壊滅的な被害※1が出ました。 塩分を含んだ風の影響で、この年のお米は品質も大きく落ち込んで、米の販売がかなり難しくなったのです。

このままでは、佐渡ではお米が生産できなくなるという大きな危機感が関係者の中に広がりました。

こうした時期と同じくして、トキの野生復帰の話が動いていたのです。 佐渡米の再起をかけて、人間もトキも一緒に住める田んぼをつくり、それを消費者に支えてもらおうという試みがはじまったのでした。 このためには、島全体で環境に配慮した農業に取り組む必要が出てきました。

※1 作況指数 51、1等米比率 17%(通常年 95~105 75~90%)

作況指数:単位面積当たりの収穫量の平年平均を100として、その年の収穫量を表す数値

佐渡のトキ

服部

日本のトキは1900年代に入ってから、どんどん数を減らし、佐渡で最後を迎えました。トキが減った一番の原因は乱獲ですが、農薬や田んぼの環境の変化も結構大きかったと思います。 2003年には日本産の最後のトキ「キン」が死んでしまい、絶滅してしまいました。

八谷

このときはメディアでも報道されていましたよね。

服部

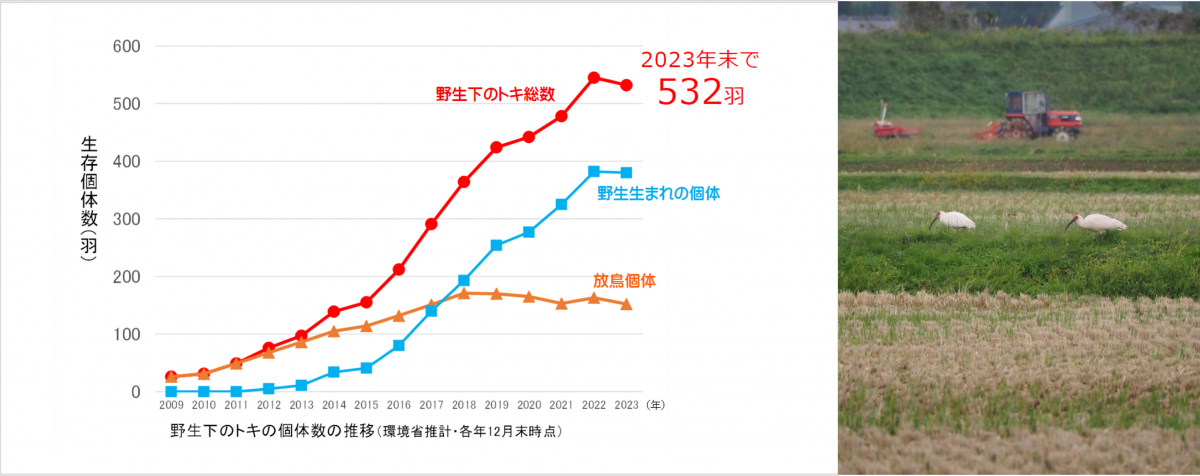

トキは日本だけでなく、大陸にもいたのですが、こちらも一時は絶滅したと思われていました。しかし、1981年中国でトキが再発見され、その後保護活動の甲斐があって、少しずつ増えてきて、日本にも寄贈されました。その個体を元に、日本でも人工繁殖が行なわれて、2008年には初めてトキが佐渡の野生に放たれました。

トキと共生した米づくりの取り組み

服部

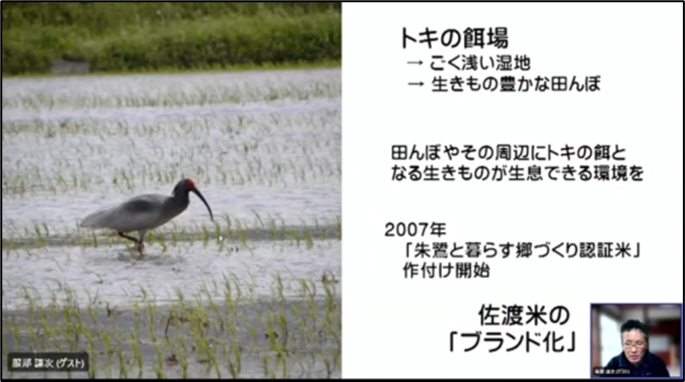

トキは水辺の鳥ですが、あまり水が深いところは好まず、浅い湿地のような場所が必要で、しかも、そこにエサとなる生きものがたくさんいなければならないのです。そんな中で、走りはじめたのが、佐渡米ブランド、「朱鷺(とき)と暮らす郷づくり認証米」でした。

「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」通称トキ米と言われているお米を農家につくってもらうために、基準が設けられました。佐渡市内で栽培されたお米であることはもちろんのことですが、栽培で使う農薬と化学肥料の使用を定められた慣行の基準の半分以下にすること、また、生きものを育む農法と呼ばれる取り組みを実践すること、畔の草を管理するのに除草剤を使わないこと、田んぼの生きもの調査を年2回実施することなどが定められました。

ここでトキのエサとなる生きものが減った原因に農薬の影響がよく言われますが、実はそれよりも田んぼや水路の構造が変わったことの方が大きかったのではないかと思います。

では、生きものがたくさんいる田んぼの環境とはいったどんな環境だったのでしょうか?田んぼと水路の高さの差があまりなく、水路も土を掘ってつくったもの、田んぼの形も四角くなく、整っていないものが多いです。こういう田んぼの土は常に湿気っていて、どこかに水がたまっていて、農作業の効率は悪く、どんどん放棄される運命にありますが、実はこういった環境の方がトキを含め、田んぼの生きものたちには暮らしやすいのです。

八谷

左側の写真のほうが小さい頃によく見かけてきた風景ですね。

服部

昔ながらの田んぼに戻せば、トキも帰ってくるでしょう。だけど、現代の農業事情はそれを許しません。「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」では、生きものを育む農法を考案し、取り入れました。田んぼは人間の都合で作られたものですが、その一部に生きもののための水辺を残そうというものでした。

八谷

具体的にはどのような取り組みだったのでしょうか?

生き物を育む農法

服部

生きものを育む農法の1つに、江(え)※2と呼ばれる水路を田んぼの端っこにつくる手法があります。中干しといって、稲の栽培の途中で水を落とす作業があり、稲の根っこを元気にする作業ですが、残念ながら、このときにたくさんの生きものが干上がって死んでしまいます。けれど、この江があると、生きものたちはそこに逃げ込んで難を逃れることができます。

ただ、この江をつくる作業というのは、農家にとっては結構大変な仕事です。しかも、田んぼの中につくるので、稲を育てる面積が減ってしまいます。

※2 田んぼの周囲、畔の内側に作られた水路のこと。地域によって、ひよせ、ほりさげなどと呼び方が異なる。

服部

その他には魚道(ぎょどう)という魚専用の通路を作る手法もあります。近代化された田んぼにはなかなか魚はあがってこられませんが、このように魚の道をつくることで田んぼに来る魚のお手伝いをします。

八谷

どういった魚が田んぼにあがってくるんですか?

服部

どじょうが多いですね。どじょうはトキの大好物なんです。

最後に畔の話ですが、畔の草は除草剤で枯らして管理する人が増えています。しかし、佐渡では除草剤を使わずに、機械で刈り取ります。なぜなら、畔にも生きものがたくさん住んでいるからです。特に、夏や冬、トキは畦にいる生きものをたくさん食べるので、畦の草が枯れずに管理されているという意味はかなり大きいです。佐渡の水田の風景が美しいのは、このように農家の皆さんが草刈りで畦の緑を守っているからともいえます。

トキ認証米はある程度成功を収めたと思います。農家の努力が一番大きかったとは思いますが、佐渡市から手厚い補助が受けられる仕組みができたという点もかなり大きかったと思われます。さまざまな補助金が用意され、そのなかから農家が選択し取り組むことで、補助金を受けられました。また、農協に米を出荷する際にも加算金がつけられています。

いろいろな関係者の努力により、佐渡ではトキがどんどん増えています。今では500羽を超えており、トキがいる田んぼの風景は、佐渡では日常となってきています。

これまで佐渡のトキと田んぼについて説明してきましたが、ただ単に佐渡でトキが増えてよかったですねということでは終わってほしくないものです。お米について考えてほしいのです。

農薬や化学肥料を減らした栽培は消費者には反応がいいです。農薬を使わずに稲を育てることはもちろんできますが、より多くの労力が必要になり、たいていの場合、お米が獲れる量は大きく落ちます。もし、農薬がなかったら、間違いなく農産物はもっと高くて手に取りづらいものになります。

では、農薬を使わないと誰が得をするのでしょうか? 1つ間違いなく言えるのは、トキをはじめとする田んぼの生きものたちです。お米を単なる食品としてとらえるのではなく、その向こうにある世界にもしっかりと目を向けていこうというものです。

佐渡島の美しい棚田 生物多様性と農文化

~佐渡に棚田が多い理由~

服部

佐渡にはなぜ棚田が多いのか?実は金山の歴史と密接な関わりがあります。世界遺産登録が議論されている佐渡の金銀山ですが、金や銀の採掘が進むにつれて、佐渡の相川という十数件しかなかった漁村が最盛期には人口5万にまで膨れ上がったと言われています。人口が増えるとどうなるか?当然のことながら、たくさんの食糧が必要になります。

八谷

佐渡って金だけでなく銀も採れたんですね。

服部

はい、金だけでなく、銀もたくさん採れました。にわかに膨れ上がった人口をまかなうために、島の至る所に田んぼが拓かれました。これが佐渡に棚田が多い理由です。

~里山と里海・佐渡の循環型生態系~

服部

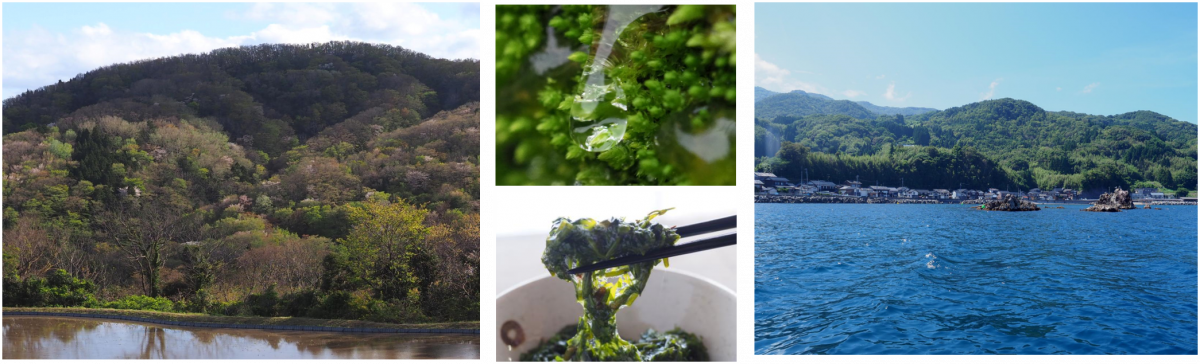

佐渡の海沿いにある棚田は、山、田んぼ、海というひとつのつながりで眺めてもおもしろいことがわかります。

人の手が入ることで維持されてきた山林を「里山」という言い方をします。それに対して、人の手が入ることで育まれる海を、「里海」と呼びます。佐渡の棚田地域は、この里山と里海に連結していて一体のものとなっています。

佐渡の海の海藻の種類は300種以上と言われて、世界屈指の海藻の宝庫とも言われています。これは山と棚田が豊かであることが大きいと思われます。昨年のプレナスさんのオンラインセミナーで佐藤洋一郎先生が提唱されていた「日本型循環社会」の姿が、この佐渡ではぎゅーっと凝縮された形でしっかりと残されているのです。

~集落ごとに受け継がれる伝統芸能・人々と社会の繋がり~

服部

さらに、ここ佐渡では、村ごとに伝統芸能が受け継がれているのです。例えば、片野尾(かたのお)と呼ばれる地域には美しい棚田があるだけではなく、歌舞伎が行なわれています。この役者の1人1人が村の人なんです。農作業や他の仕事のかたわら稽古を重ねて、披露するのです。舞台の設営などももちろん、すべて自前でやられます。

岩首(いわくび)の棚田の村では鬼太鼓と呼ばれる芸能が盛んに行なわれています。秋の祭りには明け方から深夜まで家々をまわり、五穀豊穣や厄除けを祈願しながら、披露してくれます。 この日のために各地から里帰りをする人も多く、正月や盆より賑わいます。村の人たちの誇りであり、村の結束力の源となっています。

野浦(のうら)では、「文弥人形(ぶんやにんぎょう)」と呼ばれる人形芝居の伝統芸能が受け継がれています。野浦双葉座と言われていますが、メンバーは全員棚田の農家です。忙しい農作業の合間に集まって稽古を重ねています。

八谷

佐渡というと佐渡おけさしか知らなかったのでこんなに集落ごとにいろんな伝統芸能が残っているとは驚きました。

服部

そうなんです。他に能も盛んに行われており、日本の能舞台の三分の一が佐渡にあるとも言われているんですよ。

持続可能な社会を取り戻すためのモデル

服部

これまで見てきて感じてもらったかもしれませんが、棚田や伝統芸能、そして里山や里海などの各要素が、一見すると、いずれもがお互いに関係のないもののようで、実はとても密接にかかわっているのです。

各地域を歩いてみると、棚田がよく残されているところは、条件が不利でありながら、村が元気だし、そこには伝統芸能がしっかりと伝えられていることに気づきます。

もしかしたら、鬼太鼓や文弥人形がなかったら、こんなに棚田は守られていなかったかもしれません。そうなると、里山も里海ももっと荒れていたかもしれません。逆に棚田の農業がもっと早くに廃れていたら、こういった伝統芸能も続いていなかったかもしれません。

棚田の農業も、伝統芸能も、どちらも現代の社会のモノサシで測ってしまうと非常に効率が悪いもののように感じるかもしれません。しかし、いずれもが村の人の心や体を強く支え、そのことで里・山・海の恵みを利用して暮らしを立てる仕組みができているのです。この生き方は、かつては日本のどこにでもあったものです。多くの地域で失われつつありますが、これからの日本で、持続可能な社会をつくりあげていくためには、学ぶべきことはたくさんあるのではないかと思うのです。

八谷

まさしく米づくりを中心とした循環型社会の中に、人の営みも組み込まれている持続可能な社会が、今も佐渡には受け継がれているんですね。服部さんがおっしゃるように今後の社会の在り方に大変参考になるお話しでした。

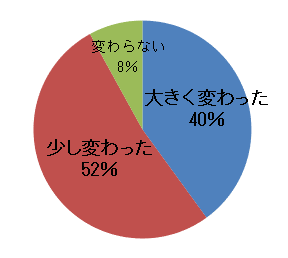

参加者からコメントをいただきました

オンラインイベントの参加者から、取り組みに対するご意見を賜りましたので、その一部をご紹介します。

◇あまりお弁当などを購入して食べる習慣が無いのですが、取り組みに共感出来たので、今後は店舗に訪れて、または購入して食べてみようと思います。

◇米文化への取り組みを知り、応援したくなった。

◇「ほっともっと」の お弁当も美味しく頂いておりますが、こうした発信をされお米への理解、環境への理解をもっと多くの人々に発信してほしいと思います。

◇正直なところ、安かろう悪かろうな部分があるのかな、と思っていましたが、日本食とりわけ米文化の継承のため、様々こだわりながら、取り組みも行っており、利用する際の安心感が増しました。

今回の服部様とのご縁を通じ、日本人が米づくりを通じてつくりあげてきた循環型社会のモデルが佐渡にしっかりと残っていることに驚くと共に、その生態系の中において人と人の繋がりのある社会がとても重要だということに気付かせていただきました。人の手が入ることで豊かになる人為的自然は、当たり前ですが、そこに関与してくれる人の存在が欠かせないのです。経済合理性だけでは図れない部分ではありますが、今後の社会の在り方の参考になる内容でした。米文化継承活動を通じて、日本の米文化の持つさまざまな価値を一人でも多くの方に知ってもらえればと思います。