日本の米文化を次世代に繋いでいく プレナス米文化継承活動

米文化継承活動の一環として、日本の米文化の素晴らしさを研究し発信する「Plenus米食文化研究所」は、稲の遺伝学が専門で日本の食文化にも詳しい佐藤洋一郎氏をゲストにお迎えし、米文化にまつわるオンライン・トークショーを開催しました。

「30年後の日本のためにできること~日本の米を食べることで日本を守る~」と題し、「日本型循環社会の維持」や「米文化の保護継承」ついてトークを繰り広げました。

対談者プロフィール

-

佐藤 洋一郎ふじのくに地球環境史ミュージアム 館長

ふじのくに地球環境史ミュージアム館長・総合地球環境学研究所名誉教授・京都和食文化研究センター客員教授。農学博士、専門は植物遺伝学。著書に『森と田んぼの危機』『イネの歴史』『食の多様性』『米の日本史』他多数。 -

八谷 中大Plenus米食文化研究所 所長

1996年プレナス入社。営業部、商品開発部、マーケティング部を経て、2017年からPlenus米食文化研究所に従事し、「米」にまつわるさまざまな生活文化や歴史、美しい日本の食文化の研究、発信活動に携わる。

「30年後の日本のためにできること ~日本の米を食べることで日本を守る~」

本日のテーマのキーワード「30年後」について

八谷

本日のトークショーのテーマは、「30年後の日本のためにできること~日本の米を食べることで日本を守る」で、まずは「30年後」とした理由をお聞かせいただけないですか?

佐藤

30年後というのはちょうど21世紀の真ん中だということもあります。10年後というのは少し生々しくって、かといって100年先なんてわからないじゃないですか。ちょうど30年というのは一世代にあたります。そういうこともあって30年という数字がいいなと思っています。

八谷

私たちの子どもや孫の世代が現役で活躍している時代です。「30年後の日本のために出来ること」は、未来のために出来ること、それが「日本の米を食べることで日本を守る」なんですね。

日本型循環社会は、いかにして つくられたのか

八谷

今日は「日本の米を食べること」がどう「日本を守ること」に繋がるのか、二つの枠組みでお話してもらいます。ひとつが「日本型循環社会の維持」、もうひとつが「米食文化の保護継承」です。「日本型循環社会の維持」についてですが、まずはどうやって「日本型循環社会」が作られてきたのでしょうか。

佐藤

「日本型循環社会」とはどういうものかというのは後で出てきますが、まずは米を中心とする日本の社会はどうできたのか、というところから話をしようと思います。3,000年前にやってきた水田稲作がその後1,000年ほどの間にあっという間に日本列島に広がったこと、それが原点です。

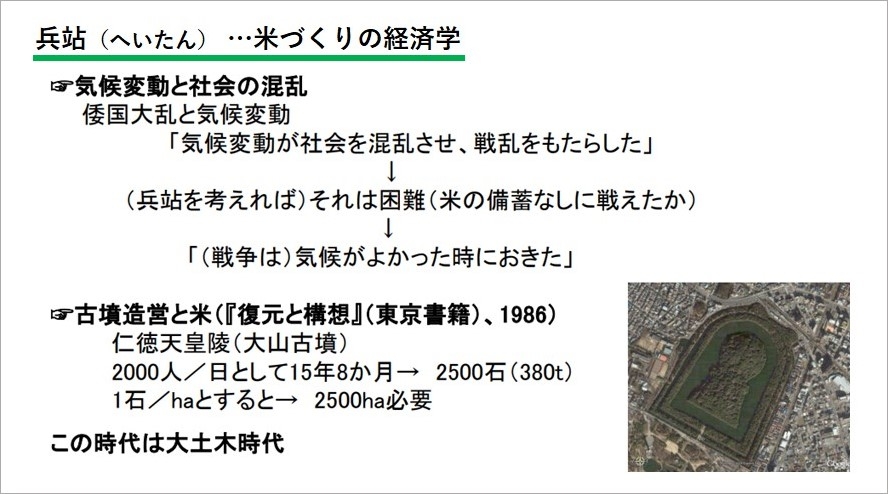

米作りがどうしてこんな風に発展してきたかというと、最初は国家がそういう風に誘導したからなんですよね。世界最大級の墳墓である仁徳天皇陵ですが、これを作るのにおそらく20年近くかかっています。大手建築会社の試算によると、1日の労働人口は2,000人から2,500人で、それだけの人に食べさせる米は一年で380トン、当時の田んぼの広さで2,500ヘクタールも必要なんです。つまり古墳を作るということは、国家を稲作と米食を中心にする社会に作り変えたということなんです。

八谷

それくらいの社会活動ができるような社会インフラが、当時あったということでもありますよね。

佐藤

社会インフラを整えながら、古墳を作りながら、米を作った。そういうことだと思います。

和食の基礎ができた時代

佐藤

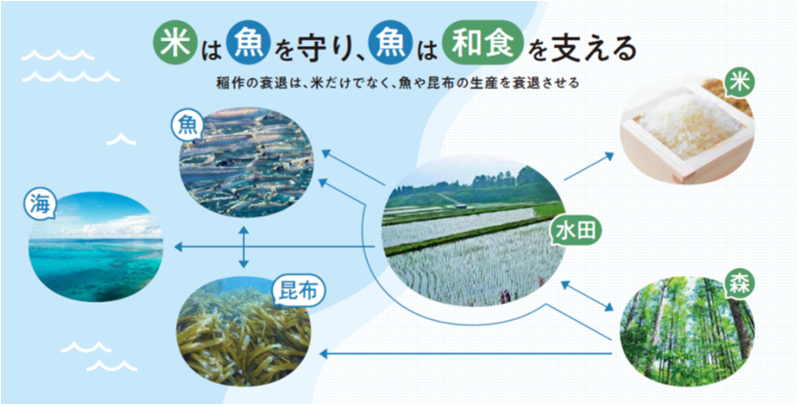

和食とは何かと言いますと「米と魚」なんですよ。先ほど紹介したように、古墳をつくるために、たくさんの田んぼが開墾されました。川の上流から水を引き水路を使って田んぼに水を供給し、古墳の周りにも水が溜まるようになり、そこに魚がいっぱい住むようになるんですね。これが日本人の動物性たんぱく質の摂取を支えた大きな契機になるんです。だから「米と魚」という和食の基本は、この時代にできたものだと思います。

八谷

国家事業を通じて田んぼをつくりながら、日本の食文化の原点ができあがってきたということなんですね。

日本型循環社会とは

佐藤

江戸時代に、米づくり社会が確立する過程の中で培われた測量技術や識字率などの教養の高さは、日本社会の特長と言えます。そのような文化が米づくりを通じて、広く社会に浸透していました。

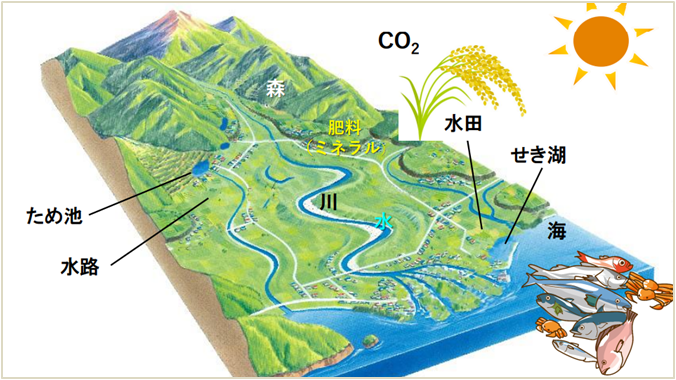

江戸時代は「藩」が基本ですが、「藩」というのは流域圏※1を中心に城下町や集落が形成されています。日本列島は山でできていて、山から流れてくる川があり、それがつくる平野がある。それらがひとつの単位になって、ミネラルなどが河川を通じてぐるぐると巡る構造になっています。平野の一部を灌漑技術で田んぼにしてお米をつくったり、あぜ道で大豆をつくったりするわけですよね。そのミネラルが海に流れていって、一番下流のところにはせき湖(海の一部が外海と隔てられてできた湖沼)や干潟があり、そういうところの生態多様性が海の魚を育んでいる。私はこれが日本型の循環社会だろうと思うわけです。

※1 流域圏とは、河川の流域にある都市等の人口密集地域や農業・手工業を営む地域と洪水時河川からの水の流入が想定される低地の氾濫原※2を指します。

※2 氾濫原とは、洪水時に氾濫水に覆われる川の両岸の比較的平坦で低い土地のことを指します。

八谷

3000年前から米づくりを通してつくられた流域圏の生態系と、それに寄り添う人間の営みが「日本型循環社会」ということなんですね。その「日本型循環社会」といいますか生態系の中では、水田がものすごく大事なんですね。

佐藤

そういうことです。「米を食べる」=「日本型循環社会を維持すること」なんです。

米食文化の保護継承について

八谷

「日本型循環社会の維持」が大事だというお話をお聞きしました。ではもうひとつ、「米食文化の保護継承」の話に入りましょう。

佐藤

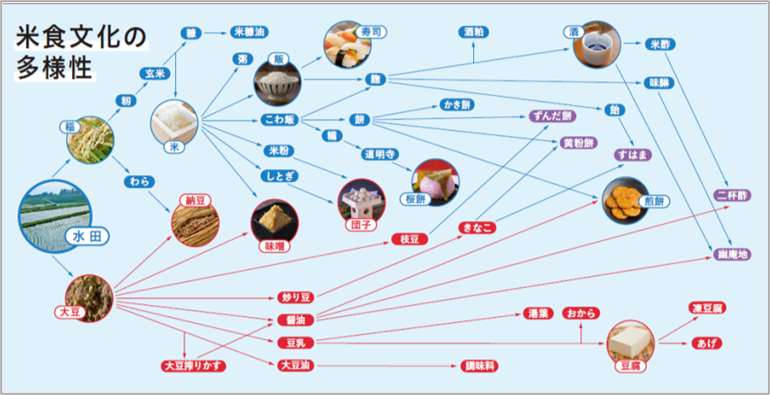

日本の伝統的な食文化の中で、お米っていうのがどれくらいよく使われているか。お米というと「飯・メシ」と考える人が多いですが、実はそれだけではなくて、日本では四季の行事や節句において、さまざまな形で「餅」や「お酒」が供されてきました。

例えば、正月の雑煮や屠蘇酒(とそしゅ)、上巳の節句の菱餅や白酒、彼岸のぼたもちやおはぎ、端午の節句の粽や柏餅、お盆や月見の団子、重陽の節句の菊酒等、お米を原料にしたものが行事食には多いんです。ですから、伝統的な食生活における米の役割というのは、こういう点にも表れている、ということをまず見ておきましょう。

また、お米は白米にしたり、粒のまま食べたり、粉にして調理したり、糠にしたりといろんな加工をしますが、発酵なんかを組み合わせると多種多様な米料理ができるわけですよね。だから米を食べるということは、こういう食文化を楽しんでいる、これで命を支えているってことになるんです。

八谷

こうやって見ると多岐に渡りますね。お酢もそうなんですよね。

佐藤

米と大豆、魚、これらはお互いに繋がって生態系をつくっているということが日本型循環社会の仕組みですよね。まさに日本の食文化の生態系をつくっています。米食文化の保護継承についてはこれらが繋がって、日本の伝統的な食文化をつくってきたということなんです。そういう意味で米というのは単に「飯・メシ」としてだけじゃなく、生態系や食文化を支えてきた張本人なんだと思います。

八谷

改めて日本の自然環境や食文化の中心にお米があることを認識できる内容でした。

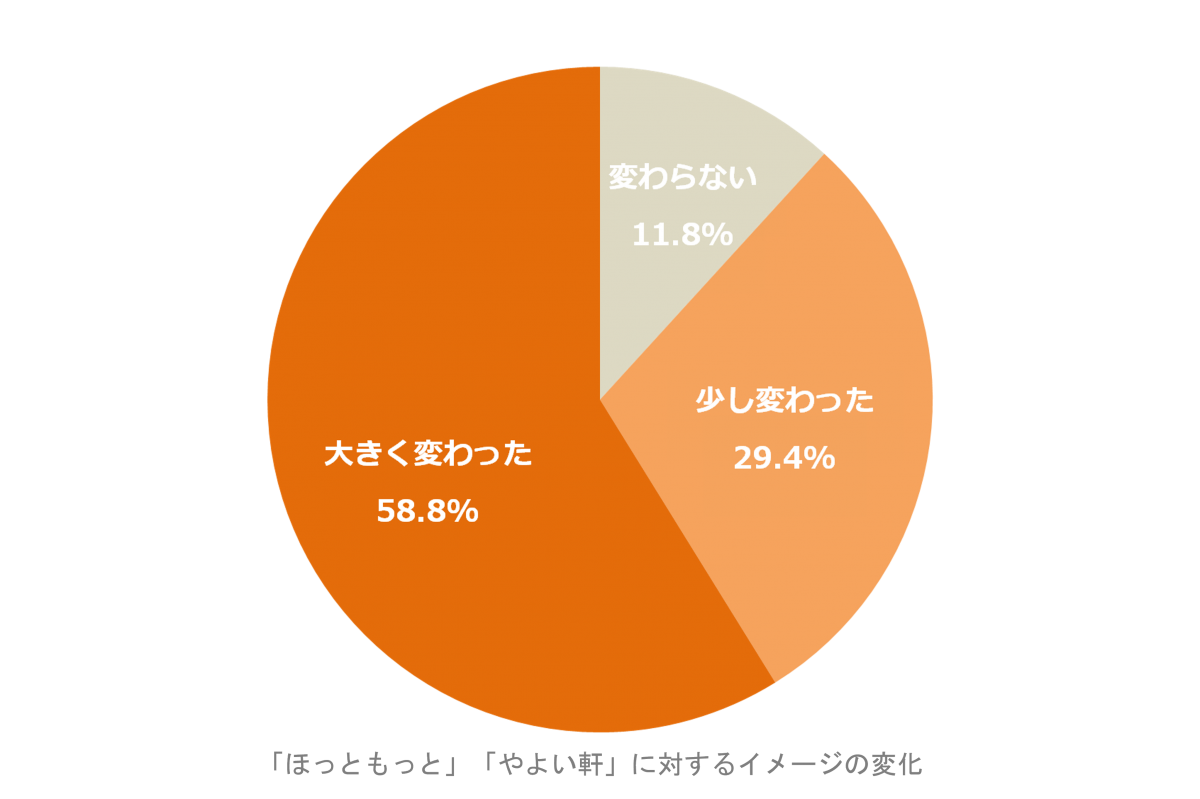

参加者からコメントをいただきました

オンラインイベントの参加者から、取り組みに対するご意見を賜りましたので、その一部をご紹介します。

◇日本の食文化に対して、積極的に関わっていこうとしていらっしゃる企業なのだなということを知りました。

◇「ほっともっと」のアプリを取得し買い物をして、この企画や貴社のこと改めて知りました。ごはんの美味しさがよくわかりました。

◇プレナスさんのお米への愛情が伝わりました。お米をもっと食べたいと思いました。

◇たまに「やよい軒茅場町店(東京都中央区)」を利用しています。美味しくてヘルシーで、店内も清潔かつ明るくきれいで、もともと良いイメージでしたが、このような質の高い文化的、社会貢献的な活動をされていることを初めて知り、さらに素晴らしいと思いました。茅場町のビルの上に田んぼがあって、子どもたちが田植えをしているのも初めて知りました!

現代において食の問題は、私たちの健康や食料安全保障など、さまざまな分野で注目されています。我々の先人が米づくりを通じてつくりあげてきた「日本型循環社会」や「米食文化」を学ぶことは、そういった問題を解決するための大きなヒントになるものです。先人の智恵や遺産を未来の世代にも繋いでいきたいという想いから、今回のテーマを「30年後の日本のためにできること」としました。私たちが日々何気なく食べている「食」を見直すだけで、社会課題の解決に貢献できることがあります。皆さまが食を考えるきっかけになれば幸いです。