祝いの食文化-新春によせて

新春を迎え、新しい年の皆さまのご多幸とご健康をお祈り申し上げます。

古来、お正月には家々に歳神様が訪れ幸せをもたらす、とされてきました。国学者本居宣長(1730~1801)は、「とし」という語は「穀物」「イネ」をあらわし、歳神様は農耕神であると述べています。お正月は収穫を感謝し新しい年の農耕生活の無事と豊作を祈る農耕行事でした。歳神様を迎えるために依り代として「松」をたて、家を掃除して浄め俗世との結界をしるす「注連縄(しめなわ)」を玄関に飾ります。鎮座していただく「鏡餅」も用意して、歳神様を迎えもてなします。

二月の最初の午の日は、全国の稲荷社で豊作、商売繁盛を祈願する「初午祭り」が行われます。八世紀初めの二月の初午の日に京都伏見大社に穀物神が降臨したとの伝承が由来です。旧暦二月は今の三月、ちょうど稲作を始める時期であり、「いなり=稲成り」を願って稲荷信仰が生まれました。

日本人の生活、行事や風習の中には農耕文化が深く浸透しています。

監修・解説:権代美重子(食文化研究家)

神は常緑樹に宿るとされ、新年には歳神様を迎える依り代として松や竹をたてる。江戸時代の門松は、4~5メートルもある竹を葉をつけたまま束ねて周りに松を飾り、土台は薪で囲んだダイナミックなものであった。主に武家や大商家の家の門にたてられた。

注連縄は、神を迎える神聖な場所であることを表し、俗世の不浄との結界(境界)を示すものでもある。地方によって様々な形状があるが、稲藁で作った縄で形作り藁を垂らし紙垂(しで)を飾って作る。紙垂は紙で雷光を模ったもので、落雷があると稲がよく育つことから豊作への願いが込められている。

江戸時代、餅をつくのは12月15日から年末にかけて、というのが決まりであった。武家や大店では、自分の家で餅をついたが2~5人が組になった出張餅つき職人を家に呼んでついてもらうことが多かった。餅つきに必要な道具、材料をすべて引きずってくるので「引きずり餅」と呼ばれた。市中では大晦日の夜明けまで昼夜を問わず餅をつく杵の音が高らかに響き渡り、師走の江戸の風物詩であった。餅は神に供える鏡餅のほか小餅をたくさん作って知人や親戚にも配り、正月三が日に雑煮として食した。

家にお迎えした歳神様が鎮座する場所が「鏡餅」である。餅には稲の霊が宿っており食べると生命力が与えられると考えられてきた。丸い形は魂の象徴である鏡を表しており、大小2つの餅は月と太陽、陰と陽を表すとともに円満に年を重ねるという意味がこめられている。

重箱は、料理を盛るための蓋つきの重ね容器である。多くの品数の料理をコンパクトに詰めることができ、重ねたり広げたり便利に使うことができる。四季を表す四段重が正式とされるが、いろいろな段数のものが作られた。祝いの日にふさわしく漆塗に沈金や蒔絵を施した豪華なものから、地方の特産を生かしたものなど多様な種類がある。漆塗りが多いのは、漆に除菌作用があり中の食物のもちが良いからである。

重箱は室町時代に登場したが、庶民の生活の道具として普及したのは江戸時代である。重箱に「福を重ねる」の意味を重ねて、慶事に赤飯や祝菓子を詰めて贈答の容器として用いられた。「おせち」を重箱に詰めるようになったのは江戸時代後期から、一般家庭でも重箱に詰めるようになるのは明治時代になってからである。「おせち=重箱に入った正月料理」というイメージが確立したのは昭和中期のことで、古くからの伝統と思われがちだがその歴史は意外と新しい。

「屠蘇(とそ)」は、元旦の新年の挨拶の後に一年の無病息災と長寿を願って飲む縁起物の酒である。数種の生薬を混ぜた「屠蘇散」を酒や味醂に浸して作る。「屠」には邪気を払い「蘇」には生気を蘇生させるという意味がある。小・中・大の三種の盃を用いて飲み「一人これを呑めば一家疾無く、一家これを呑めば一里病無し」と言われ、年少者から年長者への順に飲むのが習いである。これには若者の生き生きした生命力を年配者に分ける、という意味がある。

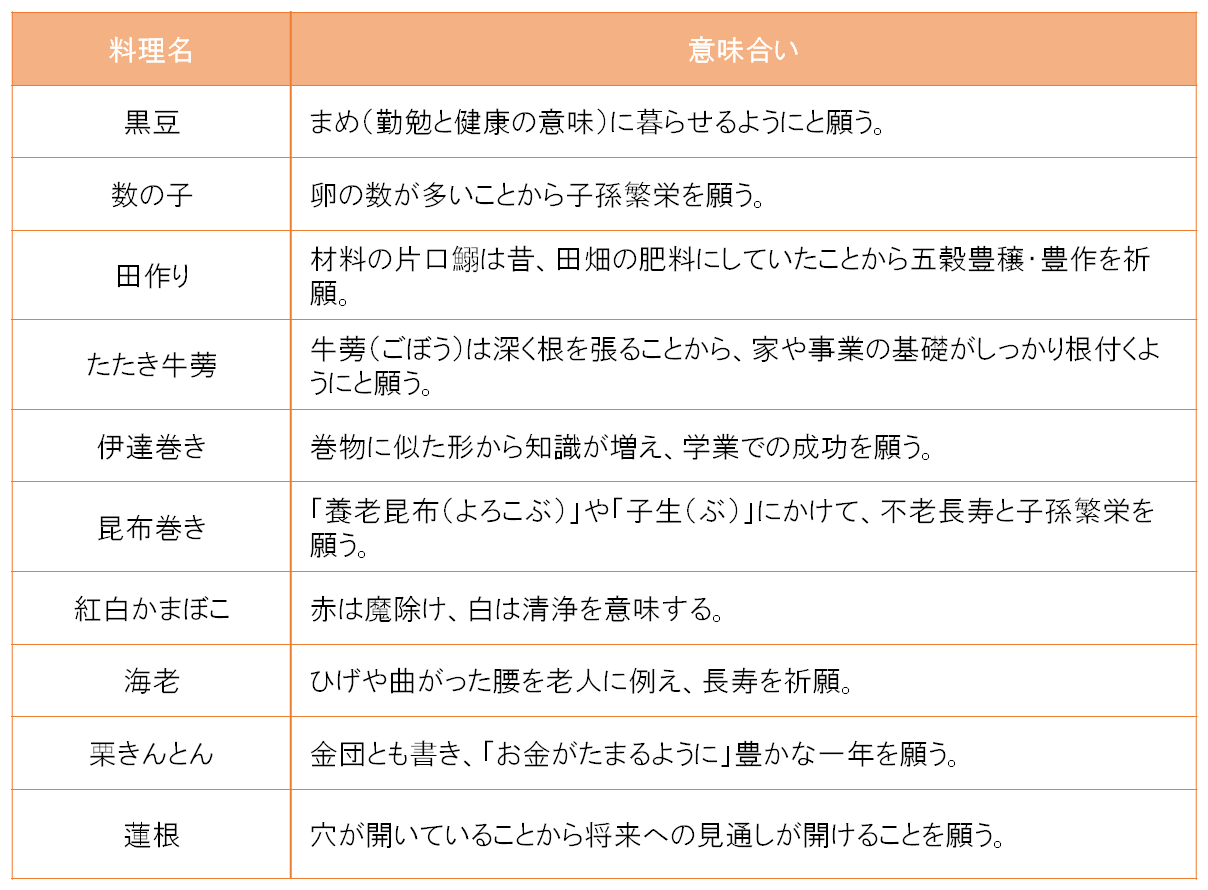

「おせち」もまた、日々の加護への感謝をこめて歳神様に御馳走する「神饌」であり、正月に「おせち」を食べるのは、神との共食により霊力をいただく「直会」の習わしであった。文化年間(1804~1818)後期の風俗調査書『諸国風俗問状答』に「組重の事、数の子、田作、たたき牛蒡、煮豆等通例、其外何様の品候や」とあり、「数の子」「田作」「たたき牛蒡」「煮豆(黒豆)」は、その頃から正月の祝肴の定番であった。「数の子」には子孫繁栄、「田作り」には五穀豊穣。「たたき牛蒡」には家内安泰、「黒豆」には健康と勤勉を願う気持ちが込められている。

元旦には、その年初めて汲んだ「若水」と新年最初の火で「雑煮」をつくり祝う。雑煮は、餅と里芋・大根・人参などの具を煮込んだ汁物で、一年の収穫を感謝し神に供えたものを共に食すことで神の霊力を分けていただこうとする直会(なおらい)の意味がある。

一般に関西では丸餅で白味噌仕立て、関東では角餅で醤油仕立てが多いが、地方によって収穫物が異なるので具材や作り方、味にそれぞれ特色がある。正月三が日の朝の祝い膳として雑煮を食べる風習は全国に浸透している。

正月用の箸は、柳で作った白木の「祝い箸」。両端が細くなっており、片方は神様が、もう片方は人間が使うためで、神様と人が同じものを共にいただくという「神人共食」を意味する。柳はしなやかで折れにく「家内喜(やなぎ)」に通じ縁起が良いとされる。箸袋に家族一人ひとりの名前を書く習わしがある。

屠蘇・雑煮・おせち(重箱詰)で客をもてなす商家のお正月。後方に「蓬莱飾り」が見える。蓬莱飾りは中国の故事に由来する「招福」の縁起物で、三方の台の中央に松竹梅を立て周りに白米を敷き詰め、熨斗鮑・搗栗・昆布・干柿・橙・伊勢海老・梅干などを飾った。

「蓬莱」は、江戸では「喰積(くいつみ)」と呼ばれ、その飾り物を少し食べると寿命が延びると信じられており、家族も一つまみ食べるとともに年賀客にも必ずふるまわれた。

『萬家日用惣菜俎』(1836)国文研データ

稲荷信仰

江戸時代、稲荷信仰が盛んで江戸市中には五千余の稲荷社があった。稲荷神はもともと五穀豊穣の神であるが、老中田沼意次(1719~88)が自分の屋敷に稲荷社を祀って運が開けたという評判が広まり、大名家や商家でも屋敷神として祀るようになる。やがて、開運・商売繁盛の現世利益をもたらす神として広く庶民の間でも信仰されるようになった。

「初午祭り」は穀物神の降臨を祝う祭りで、東国の稲荷総司である王子稲荷では、五色の幟が立ち並び、神前で神楽を奏し、供物・燈火をささげ、凧市は開かれ賑わった。大名屋敷では屋敷を子供たちに開放し団子や甘酒などをふるまった。初午は、子供たちにとって盆と正月がいっしょにやってきたような楽しみな祭であった。

稲荷神へのお供えは五穀の初穂ものが正式であるが、油揚げ・紅白餅・稲荷寿司も定番となっている。田の神は稲刈りが終わると山にのぼって山の神になり、春になると山からおりて田の神になると考えられてきた。キツネも春がくると山から下り秋になると山へ帰ることから、稲荷神の使いとされた。そこから、キツネの好物の油揚げを供えるようになった。収穫した米を詰めた「稲荷寿司」が作られるようになったのは江戸時代後期である。

稲荷寿司は関東と関西では形が違い、関東で米俵に見立てて長方形に関西では神の使いである狐の耳に見立てて三角形に作られる。稲荷寿司は、江戸では屋台の行商人によって広く商われ、当初は米ではなく「おから」を詰めていたので非常に廉価で稲荷縁起も重なり大流行した。