米からの贈り物「酒の楽しみ」

「人の世にたのしみ多し然れども酒なしにしてなにのたのしみ」

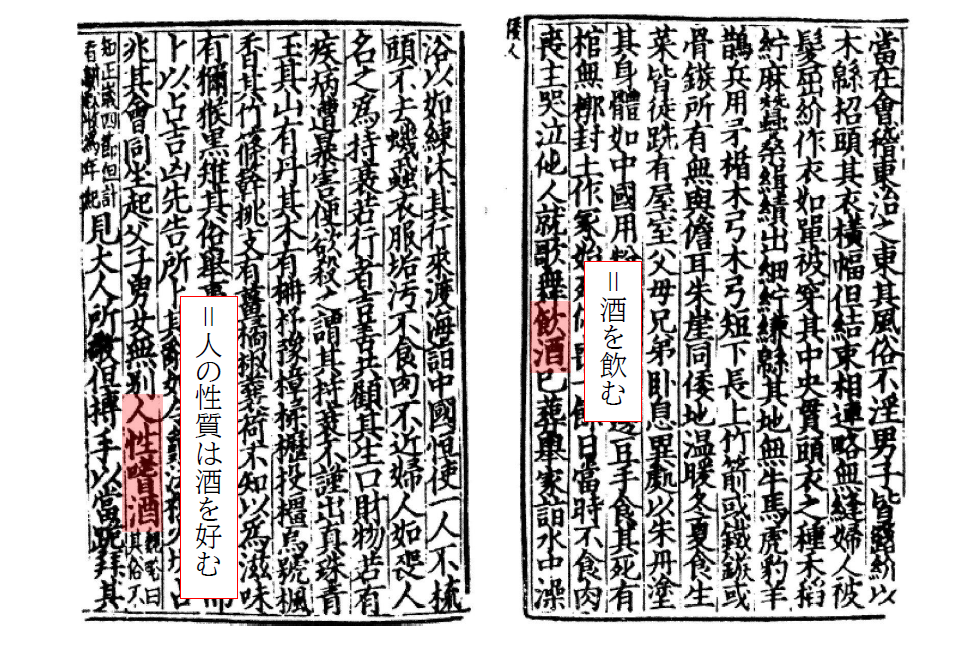

酒と旅を愛した歌人若山牧水は、こう詠いました。また江戸時代の本草学者貝原益軒は『養生訓』において、「少のめば陽気を助け、血気をやはらげ、食気をめぐらし、愁いを去り、興を発してはなはだ人に益あり」と飲酒の効用を説いています。

古来、日本では豊作を感謝し、新米で醸した酒を神に供えてきました。お供えした酒は、そのあと皆で飲み、神の霊力をいただきました。酒は人生のさまざまな場面に寄り添い、思いを共有し包んでくれる飲み物でもあります。かつての濁り酒は江戸時代に諸白の清酒に洗練され、より親しまれるようになりました。社交の場を広げ、四季の趣を深め、気持ちをほのぼのと温かくする、「酒は人生の友」という人も少なくありません。酒をおいしく味わうため、さまざまな酒肴や酒器が生まれました。

春は祝い事の多い季節であり、花見の季節でもあります。酒を酌み交わすことも多いでしょう。今回は、歴史の中で育まれてきた日本の酒文化を、ひもといてみたいと思います。

監修・解説 権代美重子(食文化研究家)

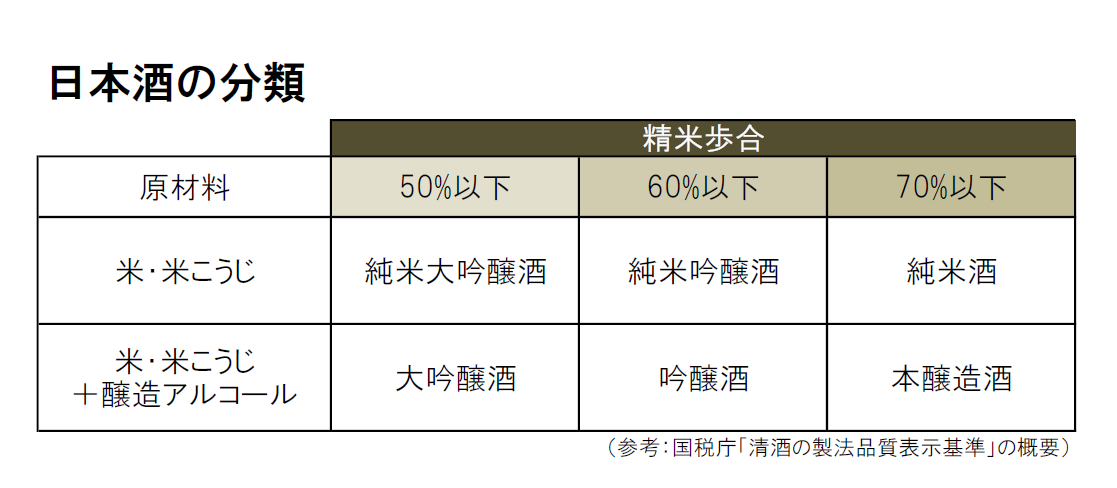

米を磨く

酒の分類

酒の歴史

僧房酒の誕生

酒は宮中の饗応になくてはならないもので、飛鳥時代から平安時代にかけては祭事や饗応用の酒は宮中の「造酒司(みきのつかさ)※」で造られていました。酒は寺院でも造られており、僧房酒(そうぼうしゅ)と呼ばれました。特に奈良の寺院が造った「南都諸伯(なんともろはく)※」が高い評価を得ていました。奈良流の諸伯を改良し、効率的に清酒を大量生産する製法が17世紀初めに伊丹で開発され、次第に酒が一般大衆にも流通するようになっていきます。伊丹やその周辺地域で造られた酒は江戸へ船で海上輸送され、「下り酒」と呼ばれ好評でした。19世紀に酒造りに適した「宮水(みやみず)※」が発見され、酒造りの中心は灘へと移っていきました。

※「造酒司」は宮内省に属す酒や酢の醸造をする役所のことです。宮中の儀式や饗応のための酒を造っていました。宮中の大内裏内にあり、60人の「酒部」が酒の醸造実務に携わっていました。

※「諸白(もろはく)」 とは、日本酒の醸造において、麹米と掛け米(蒸米)の両方に精白米を用いる製法のことで、その製法で造られた透明度の高い酒のことも指します。

※「宮水」は、硬度が高く(ミネラル分が豊富)、醸造時の酵母の発酵に適しています。また、お酒の色や香りに悪影響となる鉄分がほとんど含まれていないので雑味のない味わいの日本酒を造ることができます。

清酒発祥の地「正暦寺」

奈良県の正暦寺は清酒発祥の地と言われ、「諸白」「三段仕込み」「上槽」「火入れ(低温殺菌)」と現代の酒造技術の元となる技術で醸造された「僧房酒」は多変高い評価を得ていました。今は寺では酒の醸造はしていませんが、毎年1月に「菩提元清酒祭」が開催され、境内で酒母の仕込みが行われます。「奈良県菩提酛による清酒製造研究会」に所属する奈良県内7つの蔵元がその酒母を持ち帰り、各々の蔵元でその酒母を用いて清酒を醸造しています。

江戸時代の酒文化

居酒屋

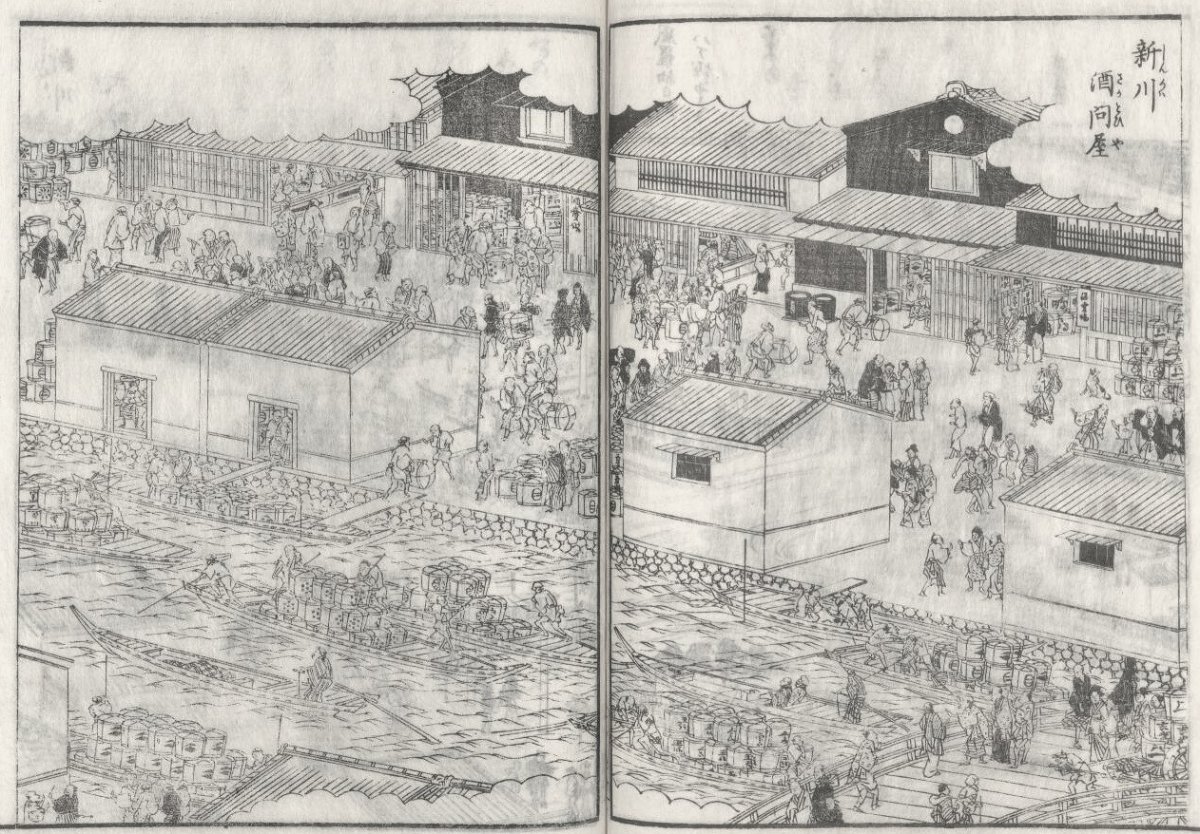

下り酒

江戸で消費される酒は、上方から「樽廻船」で送られてくる「下り酒」が全体の9割を占め、消費量は年間100万樽にも上りました。酒は長時間を船でゆられて運ばれてくる間に樽の中で熟成が進み、さらに丸みのある芳醇な味わいとなりました。江戸周辺でも酒は造られていましたが、味は「下り酒」には及ばず、値段には倍以上の差がありました。値段が高くても江戸っ子は上方の「下り酒」を選びました。

茅場町周辺(新川)と酒

通い徳利

屠蘇器

室町期頃まで、酒はおもに土器で飲まれていました。漆塗りの盃が用いられるようになったのは15世紀頃からです。儀礼時の酒の作法「式三献」は、中世の貴族や武家の社会で定着していったものです。今でも神前結婚式での三々九度や新年の屠蘇を祝う儀式として生きています。こうした儀式では吉祥文様を施した朱塗りの重ね杯が用いられます。盃を載せるための台座「盃台」もあります。酒席では酒杯をやり取りするための「酒洗」もありました。

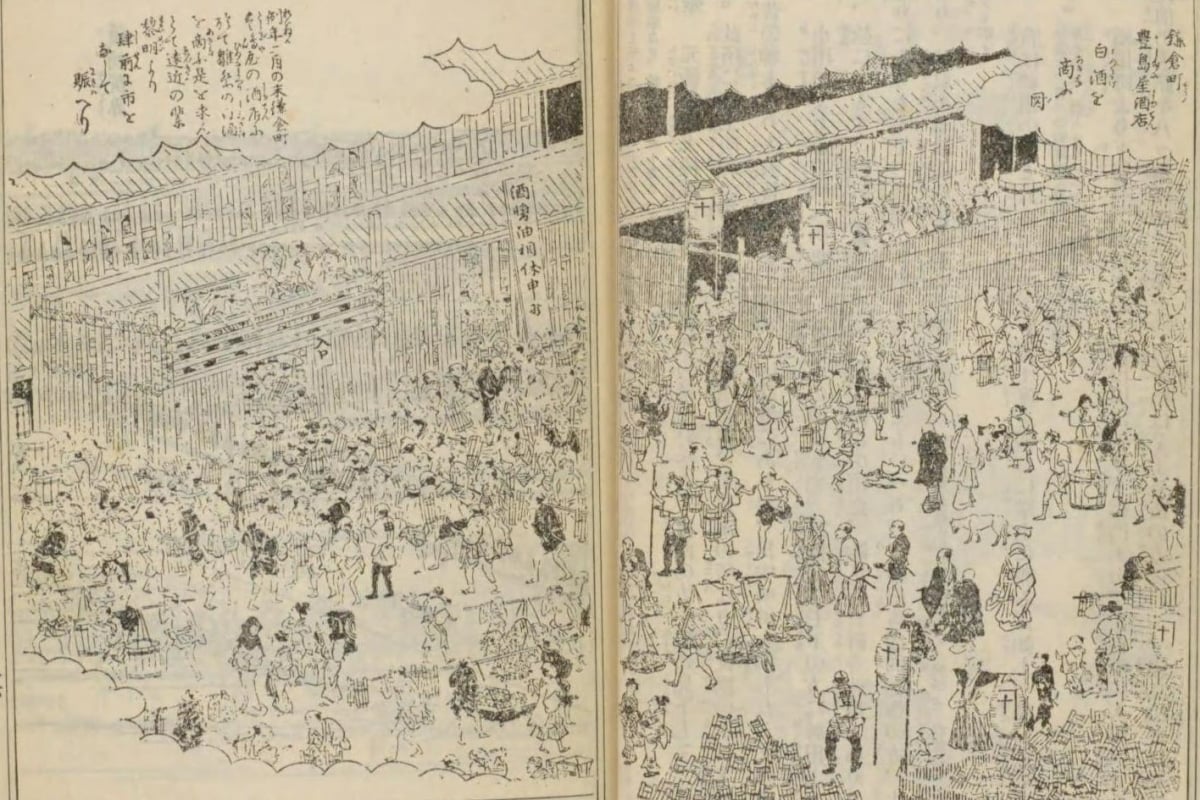

「雛の節句」と「白酒」

豊島屋の白酒

「山なれば富士、白酒なれば豊島屋」と言われるほど白酒の製造販売で有名だったのが江戸鎌倉河岸の「豊島屋」です。「江戸名所図絵」(天保5年/1834)にも描かれ、その繁盛ぶりを伺うことができます。豊島屋の白酒の売り出しは毎年雛祭り前の二月二十五日の一日限定で、当日は店の前に竹矢来※をめぐらせて白酒だけの専売でした。江戸のあちこちから多くの客が夜明け前から並び、行列の客目当ての雛の市も出るほどでした。店では、入口上に櫓を設け万一体調不良者が出たときのために鳶と医者を待機させました。

※「竹矢来」とは竹を組んで作った垣根。