「新しい年、はじまりに心を寄せて」 2025.2.28まで

新しき年の初めの初春の 今日降る雪のいやしけ吉事 大友家持

(新しい年の初めの初春の今日降る雪のように吉事(良いこと)がどんどん続いて積もりますように)

あけましておめでとうございます。これは毎年、年のはじめに思い浮かべる大伴家持の歌です。正月に降る雪は豊年の吉兆とされます。家持は、天平宝字3年(759)の元旦、国守として赴任していた因幡国の庁で郡司らをもてなす正月の宴を開き、この歌を詠みました。今日降る雪のように、良いことがたくさん降り積もる一年でありますように、との思いが込められています。この歌は万葉集全巻の最後の歌でもあります。平和で良いことがたくさんある世が続きますように、との家持からのメッセージも込められているような気がします。家持と同じ気持ちで、誰にも良いことがたくさんある一年でありますように、とお祈り申し上げます。

一年にはいろいろなことがありますが、その折々に小さな楽しみや喜び、幸せを見出しながら過ごしていきたいと思います。その小さな楽しみや幸せをもたらすものの一つに「お弁当」があります。仕事の一休みのときや、仲間たちと集うときなど、そっと傍でくつろぎややさしさを届けてくれる「お弁当」。特別な主張はないけれど、小さな箱の中にたくさんの「思い」が詰められています。

本年は、私たちの生活に寄り添う「お弁当」の歴史をたどってみたいと思います。「お弁当」とは「携行食」のこと、その最初の成り立ちは、どんなだったのでしょうか。どんな思いが込められていたのでしょうか。まず、そこからご紹介していきましょう。

解説・監修 食文化研究家 権代美重子

携行食「糒」

携行食「糒」の誕生

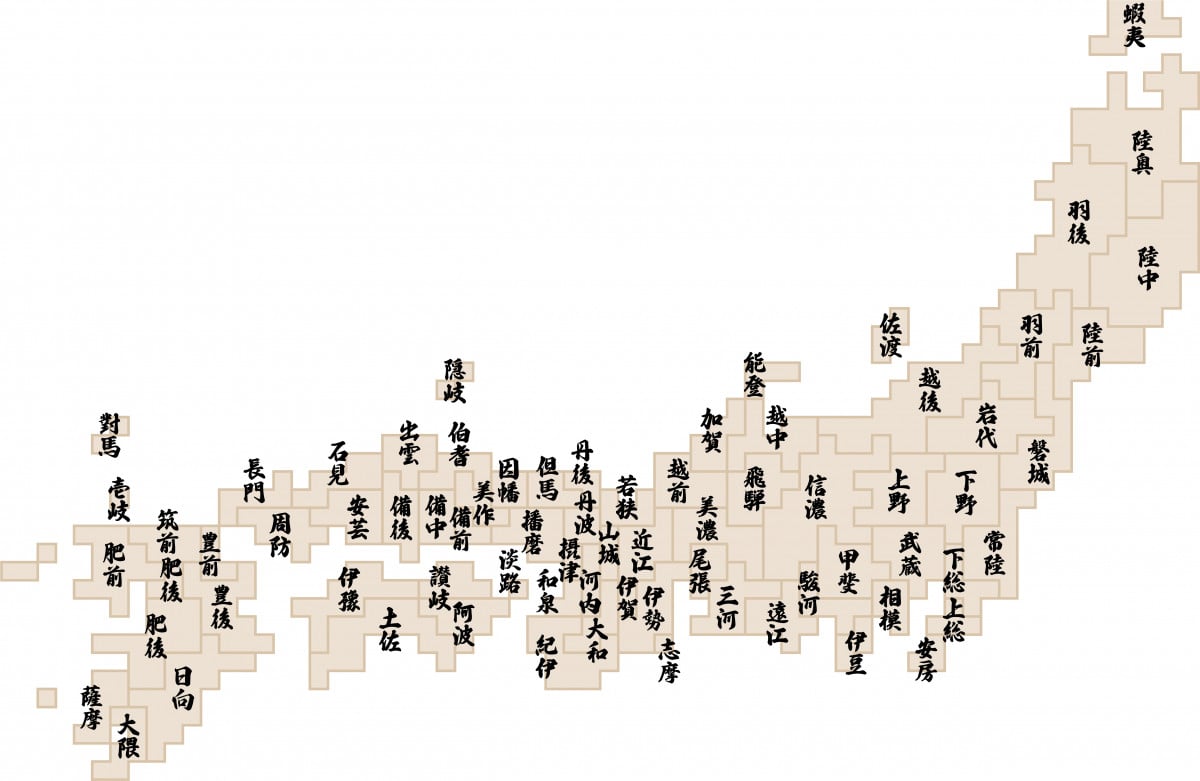

江戸時代中期まで、日本では一日二食の食習慣でした。日の出とともに起き一仕事してから食事をし、また働いて日没前に仕事を終え食事をして寝る、という生活で、行動範囲も限られていました。その生活に変化をもたらしたのが奈良時代の律令制でした。租庸調の税制と防人の制が定められました。税を都まで届けること、遠く九州で防人の務めを果すこと、が義務付けられました。初めて家を離れて長旅をすることになります。食料は自弁でした。税の荷や防人任務のための武器を携行しての長旅です。税は集落から選ばれた「運脚」が集落中の税を背負って都まで届けました。その荷の重さは約40㎏もあったと言われます。軽く、かさばらず、日持ちがして、空腹を満たし、元気が出る、そんな携行食が工夫されました。それが「糒(かれいい)」です。米を蒸してから天日で乾燥させたもので、そのままでも水や湯でふやかしたりして簡単に食べることができました。

「糒」は古くは「ほしい」と言われていましたが、平安時代ごろから「かれいい」と呼ばれるようになりました。また、「餉(かれい)」「乾飯(かれいい)」と書いたりもしました。

旅の携行食「糒」~日本書紀~

「糒」の初出は「日本書紀」の允恭天皇の章です。允恭天皇は5世紀前半に実在した第19代の天皇です。天皇は、ある宴会で美しい姫・衣通郎女( そとおしのいらつめ )を見そめ恋をします。後宮に迎えようとしますが、姫はそれをかたくなに断り郷里に帰ってしまいます。なぜなら、姫は皇后の妹だったのです。けれど、諦めきれない天皇は部下に連れてくるよう命じます。断り続ける姫に部下は七日七晩飲まず食わずでひれ伏して嘆願します。その姿に姫は折れて都へ上り側室となります。部下は携行してきた「糒」を隠れて食してこの七日七晩を過ごしたのです。

兵糧としての「糒」

古来、従軍する兵士には兵糧携帯の義務があり、律令法においては糒6斗及び塩2升の自弁が定められていました。1斗=10升、6斗というと90㎏ 、これに2升の塩を加えると約93㎏になります。この重さと量の兵糧に武器も背負ってでは、とても徒歩の行軍はできません。戦いとなると、かえって妨げにもなります。実際の軍事行動の際には、地元有力者からの献納や徴発に頼ることが多かったようです。

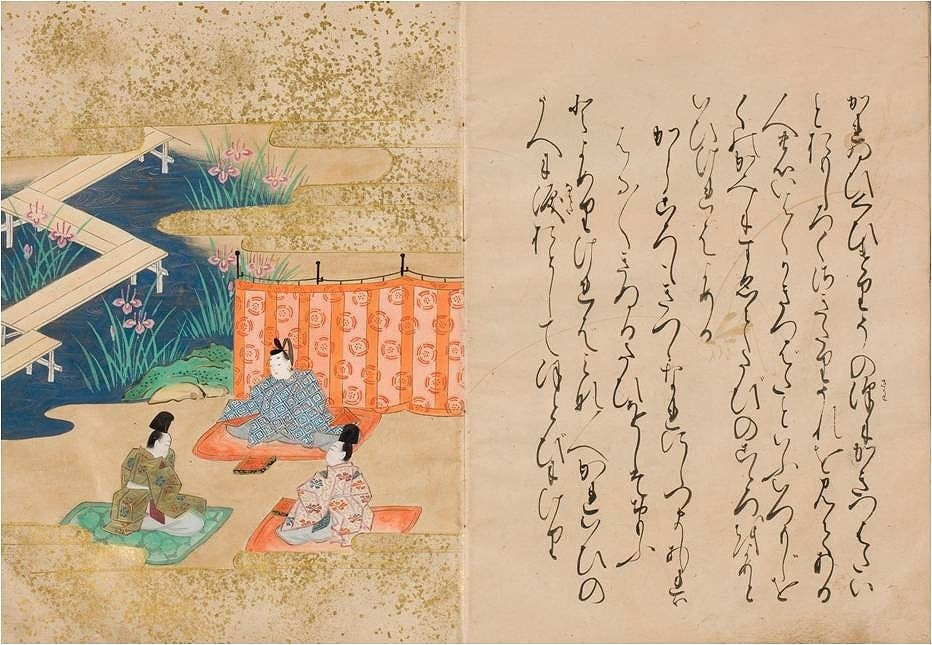

旅の携行食「糒」~伊勢物語~

平安時代に書かれた「伊勢物語」の東下りの段に旅の携行食として「餉(かれいい:糒)」が登場します。身を都には用なき者と思った男が、友人とともに東国に旅立ちます。駿河の国の八つ橋というところで携行してきた「餉」を食べながら一休みします。沢に咲くカキツバタを見て「から衣 着つつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ」と歌を詠んで、都に残してきた妻を思い、なんと遠くへきてしまったのだろうと涙がこぼれます。その涙で「餉」がふやけてしまった、とあります。

江戸時代飛脚の携行食「糒」

「東海道五十三次 平塚 繩手道」

現代の携行食「アルファ米」

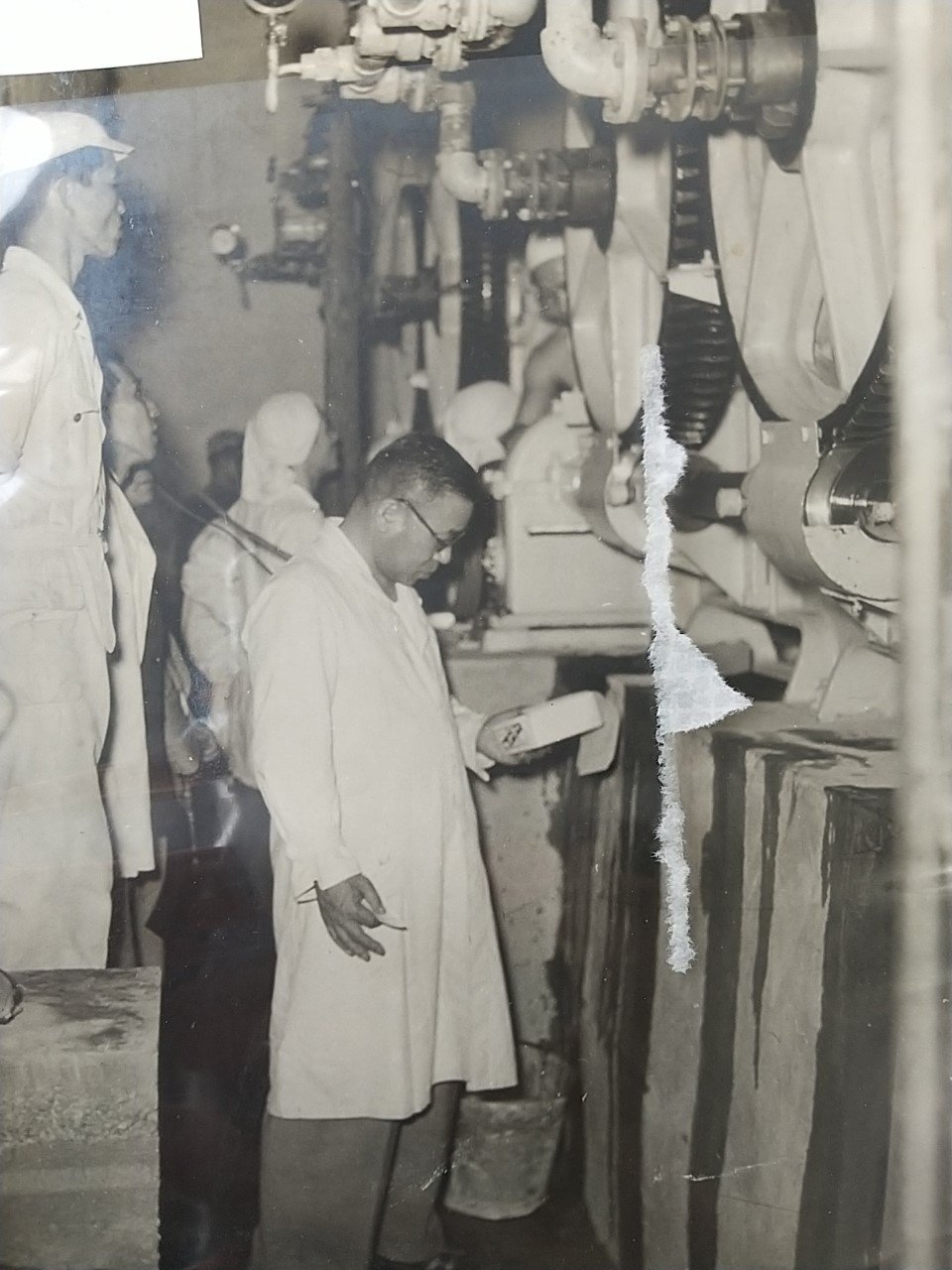

軍事食としての「アルファ米」の開発

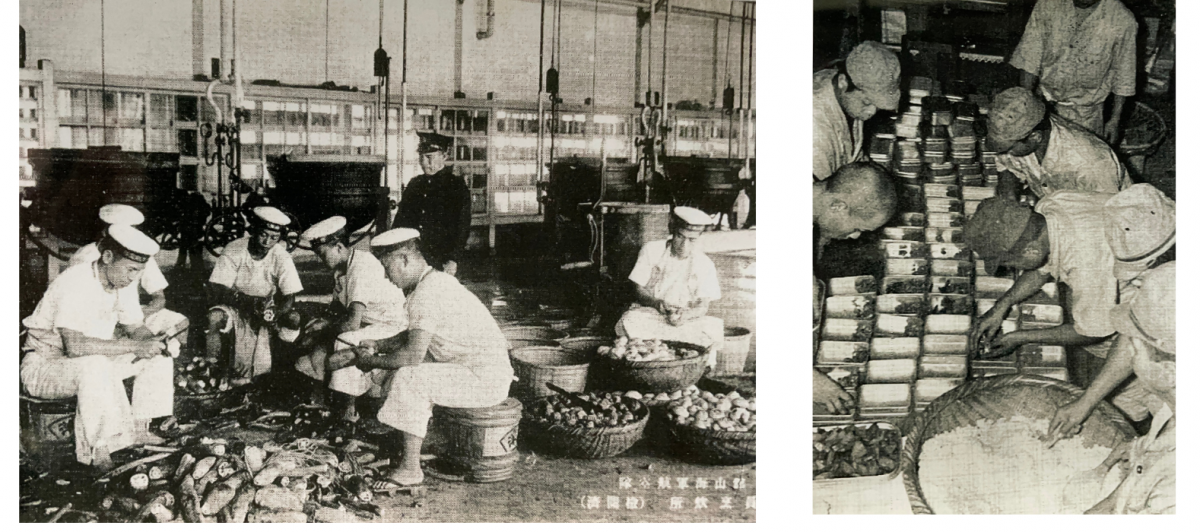

「野菜の皮剥きを行う主計兵(館山海軍航空隊)」

写真提供:海上自衛隊第4術科学校|現在も給養員が総出で皮剥きをしており、当時と変わりない光景である。

「戦闘配食(弁当)の準備」

写真提供:海上自衛隊第4術科学校|戦闘中は乗員が持ち場を離れることが出来ないため、食事を配る必要があった。

「山岳登山用食料」「宇宙食」として活用される「アルファ米」

災害支援、備蓄食料「アルファ米」

飽きずに美味しく食べられる「アルファ米」

非常時でも特別な場合でも安心して美味しく食べてもらえるよう、「白飯」「赤飯」「山菜おこわ」「おにぎり鮭」…その他、さまざまな種類の「アルファ米」が作られています。また、個人でも気軽に買えるようになっています。

「おせち」の歴史

お正月の楽しみの一つに、「おせち」があります。元来お正月の迎年祝賀は、収穫を感謝し新しい年の農耕生活の無事と豊作を祈る農耕行事でした。「おせち」は感謝と祈りをこめて歳神様に御馳走する「神饌」でした。暮れにいらっしゃる歳神様に供え召し上がっていただき、翌日の元旦にそのお下がりをいただきます。神様が召し上がったのと同じものを食べることで神様の霊力を分けていただこうという「直会」の習わしです。

「おせち」の定番料理

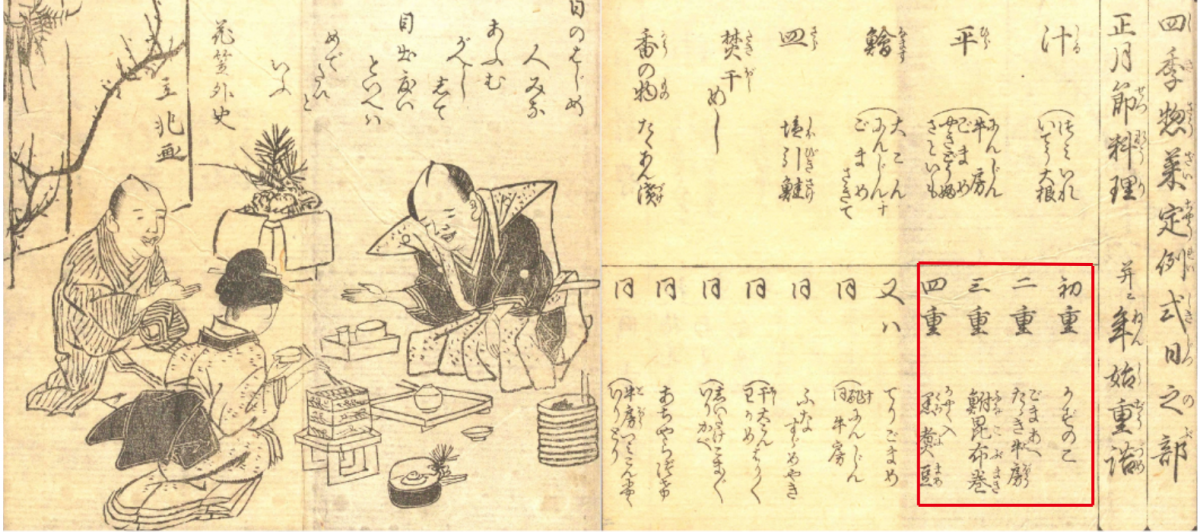

今の「おせち」のような祝肴を詰めた重詰が作られるようになったのは江戸時代の寛政頃(1789~1800)からです。その頃から「数の子」「田作」「たたき牛蒡」「煮豆(黒豆)」は「おせち」の定番料理でした。

・「数の子」は鰊の卵で、その粒の多さから子孫繁栄の縁起物とされます。江戸時代には春になると北海道や北方の日本海沿岸に海の色が変わるほど大群の鰊が押し寄せました。北前船で上方や江戸に大量に運ばれ、食用よりも灯油や栽培肥料として多く利用されました。数の子も手に入りやすく大変安価でした。

・「田作」は片口鰯を炒って味付けしたもので、豊作祈願の縁起物です。鰯は日本で最も漁獲量の多い魚です。農業を兼業していた漁民が余った鰯を田に埋めたところ米の豊作となったのが縁起の由来です。由来にもあるように主として肥料として利用され、食用としての鰯は安価でした。

・「たたき牛蒡」、ゴボウは地中深く根を張ることから家内安泰をあらわす縁起物です。中国から漢方薬として伝わり、江戸時代には全国で作られ常食されるようになりました。倹約料理番付の第三位に上げられるほど安価な野菜でした。

・「煮豆」は、まめに(健康で)働き暮らせるように、という願いを込めた縁起物です。江戸時代は「座禅豆」と呼ばれ、酒の肴として一般的なものでした。今のような砂糖と醤油を使った黒豆の煮物は江戸時代末期に、江戸の高級料亭八百善が正月向けに考案したものです。砂糖は高級調味料でした。煮るときに錆鉄釘を入れて発色を良くしたり、ふっくら仕上げるために重曹を加えるという工夫も八百善によるものです。

「おせち」には「御馳走」というイメージがありますが、江戸時代には「おせち」の食材はどれも手に入りやすく安価なものばかりでした。

左:屠蘇、雑煮、重詰め料理で客をもてなす様子

右:一段のお重に盛るのは一種の料理だけとなっている

【一重】かずのこ 【ニ重】たたき牛蒡のごま和え

【三重】鮒の昆布巻き 【四重】黒煮豆

「おせち」の変遷

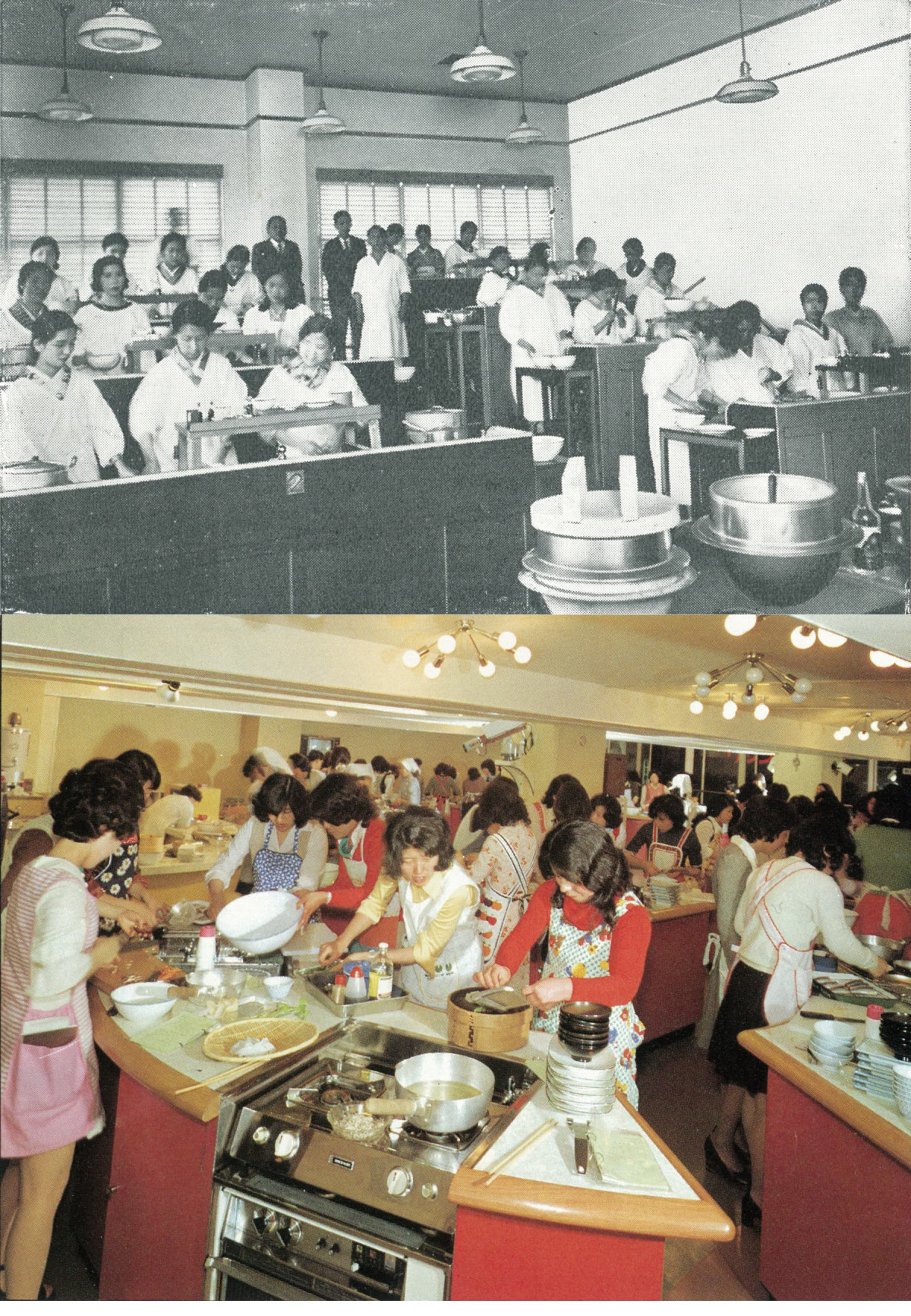

重箱詰めの「おせち」が一般家庭で作られるようになったのは明治時代以降のことで、「かまぼこ」や「きんとん」も加わりました。「だて巻き」が入るようになったのは、女学校の割烹教育や婦人向けの料理教室などが盛んになった大正時代からです。「おせち=重箱に入った正月料理」というイメージが確立したのは太平洋戦争後のことです。デパートなどが見栄えのよい重箱入りのおせち料理を発売し、購買意欲を誘うため美しい写真を載せ各料理の縁起を強調して紹介したことによります。雑誌やテレビの料理番組で紹介されるものが「おせち」のお手本になりました。

古くからの伝統と思われていますが、「おせち」の歴史は意外と新しく、メディアの影響の大きさを感じます。近年ではお取り寄せが盛んになり「おせち」も豪華になってきました。時代とともに「おせち」も変化しています。「お取り寄せ」できるということから、「おせち」も容器に入った携行食「弁当」の一種ということができます。

重 箱

「おせち」を盛り付ける「重箱」は、積み重ねられ最上段に蓋を付けた容器です。重ねると場所を取らず、広げるといろいろな料理を一緒に華やかに楽しめます。文献によると室町時代後期にはすでにあったようです。縁を高くした折敷「縁高」から工夫したものとも中国伝来の「食篭(じきろう)」を重ねたものとも言われますが、江戸時代に生活の道具として普及していきました。「重箱」に「福を重ねる」という意味を重ね、慶事の贈答の容器としても使われました。四季を表す四段重が正式ですが、二段、三段、五段・・・江戸時代には十段重もありました。形も、四角だけでなく丸型も五角形、八角形もあり、用途や好みに応じて様々に使われたようです。

お正月の「おせち」の重箱には黒漆地に吉祥文様を描いたものが多くあります。木製の容器に漆を塗ると見た目に美しいだけでなく堅牢性と保湿性・保温性が増します。何よりの注目は、漆の主成分であるウルシオールの優れた抗菌作用によって保存性が高まることです。近年では抗ウイルス効果も確認されています。また、酸・アルカリ・塩分にも強いという特徴もあり、それで調理法の異なる料理を一緒に詰め合わせることができるのです。